ヒメタニシ導入5日目

こちらが導入5日目のようす

水面付近に2匹いますね

前回のとき写真撮っておけばよかったな~と思うのが

その時の水面の写真を撮っておけばよかったですね

それは今回1つ発見があったからです

立ち上げてから2週間目のときにあった油膜が消えていましたね

ヒメタニシを入れたからかもしれませんが

個人的な経験則としては

生物ろ過がうまく働いているのだと思います。

でも、なぜヒメタニシの可能性を考えるかというと

前にも載せましたがヒメタニシはろ過摂食を行うんですよね

ろ過摂食とは

シジミやアサリなどの二枚貝がプランクトンを水中からこし取って食べる摂食方法です。

油膜とプランクトンは違うだろ

と、指摘されそうですね

そこなんです

油膜の原因はタンパク質などの有機物です。

それが、水面に薄く広がることで油を垂らしたみたいになっているんですね

これをそのままにしておくと

真夏の溶存酸素量(水に溶けている酸素量)に影響します。

水草でいかに光合成させていても

水面からの酸素の流入量はかなりのもので

これは、明かりを消した後も続くことから無視できないのです

話が逸れてしまいましたが

この有機物をタニシは食べていそうなんですよね

悩みどころが

1つ1つがプランクトンよりも小さい

「分子」というものなので

そんな小さいのもいけるのか!?となるんです

う~ん、検証したいですね

食べているとしたら

湯葉みたいに食べているのですかね?

その気持ち私にも分かります

何ですかね

醤油、豆腐、味噌、湯葉…

大豆製品は大豆製品がよく合う不思議

話を戻して

貝類が水面付近にいると

「酸欠なんじゃないの?」

と思われる方いるかもしれませんね

写真の子たち以外は底にいることが多いので

大丈夫だと思います

また、油膜が発生する原因が

高温・酸欠によるバクテリアの大量死

植物のトリミングによる組織液の流出

動物の死亡 など

発生の原因になります

逆に油膜がなくなったので

高水温や酸欠を心配しなくて良いかと思います

前回との比較

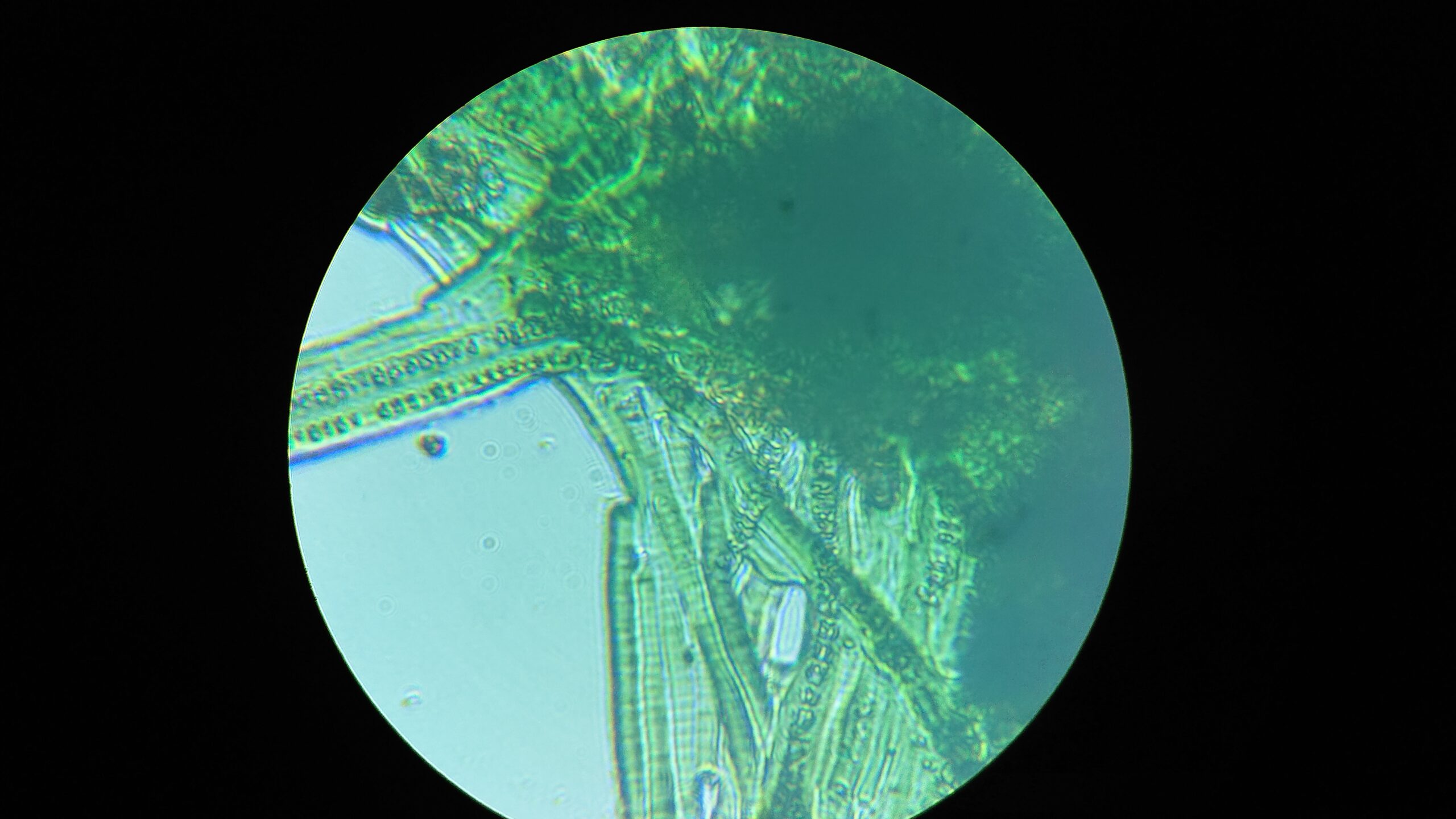

さて、水槽の底の方を見てみましょうか

前回

今回

うん

明らかに増えているね(笑)

他も見てみましょうか

今度はまとめて交互(前回・今回)に出していきます

5日しか経過していないんですがね…

それほどの速度で増え続けています

ちなみに

藍藻は原核生物という生き物で

我々、ヒトは真核生物です。

よく勘違いされますが

カビは菌類なので

藍藻とは遠い生き物なのです

菌類はキノコが属しますね

ヒト同じ真核生物です。

何が言いたいかというと

藍藻は細菌に近い生き物なので

カビと同じ対処法が利くとは限りません

生物の授業ってこのようなことを考えるうえで役に立ちますね

勘違いされるのも分かりますよ

藍藻もカビも薄い層のような構造をつくります

これを「バイオフィルム」というようで

細菌や菌類などの微生物が集合して層をつくったもののことを指しています

細菌類の場合、触るとぬるぬるしていますね

カビの場合、菌糸などを根のようにして、中に浸透しいきますが

藍藻はそんなことないのでは?

と思います。

表面でもヒメタニシに食べてもらえれば

あとは水質の調整かな…

もしかしたら

食べているのかもしれないですね

ただ

藍藻の増殖スピードに勝てていないだけかもしれません

または、90cm水槽に10匹(+α)では足りなかったのかもしれませんね

とりあえず

ありのままを受け入れて

記録とさせていただきます

おまけ

写真撮っていて気づいたのですが

うわ~

泡がきれいで

幻想的~

すいません

言いすぎました

ちょっと現実逃避がしたくて…

それでも

光合成しているようなんですよね

夜見たときと

気泡の大きさが違う気がするんですよ

昼夜の温度変化で水中の飽和気体量に変化があった

と考えられるかもしれませんが

一応、私の主観の話として受け取ってもらえれば

今回はここまでです

続きのコケとの奮闘記③はこちら

コメント