こんにちは

今年もそろそろ終わりだと感じるあんきもです

今回は先日のオトシンクルスたちのその後とオトシンクルスの無給餌飼育についての内容になります。

Twitterでも経過をできるだけあげるようにするようになりました。

質問等も受け付けていますので、情報交換にコメントもお気軽にどうぞ(*´ω`*)

それでは今回もいってみましょう(๑و•̀ω•́)و

その後について

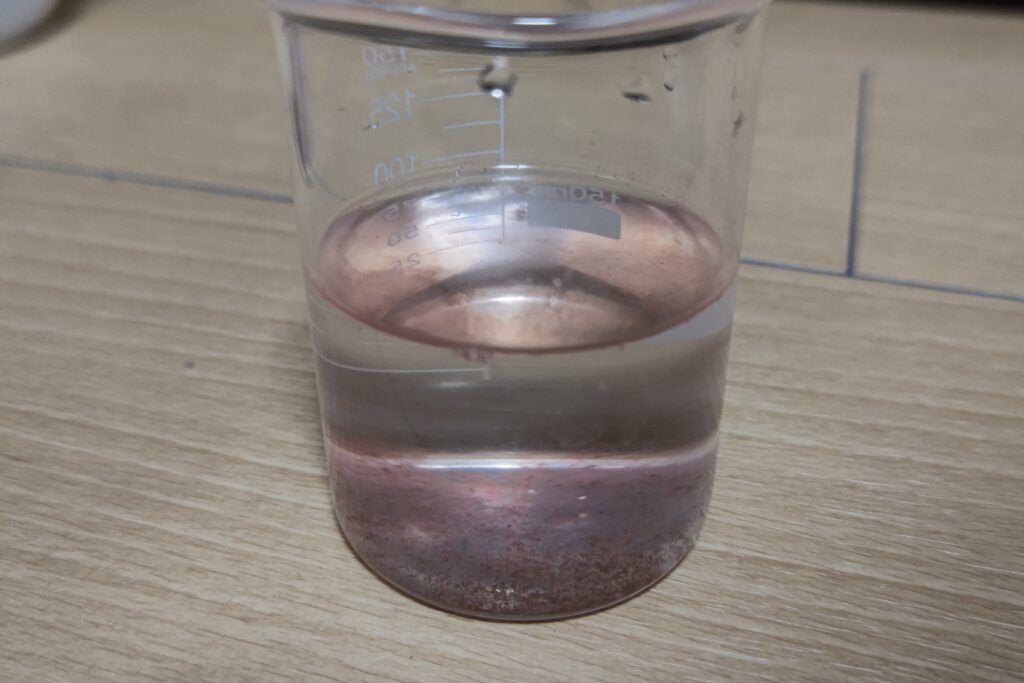

11/12から始めたこちらのオトシンクルス水槽(以下、オトシンクルス実験水槽)

11/25から2週間以上、人工飼料を与えずに育てています。

水替えも2日に1回、1/6量に変更いたしました。

そして、同時並行で観察していたのがこちら…

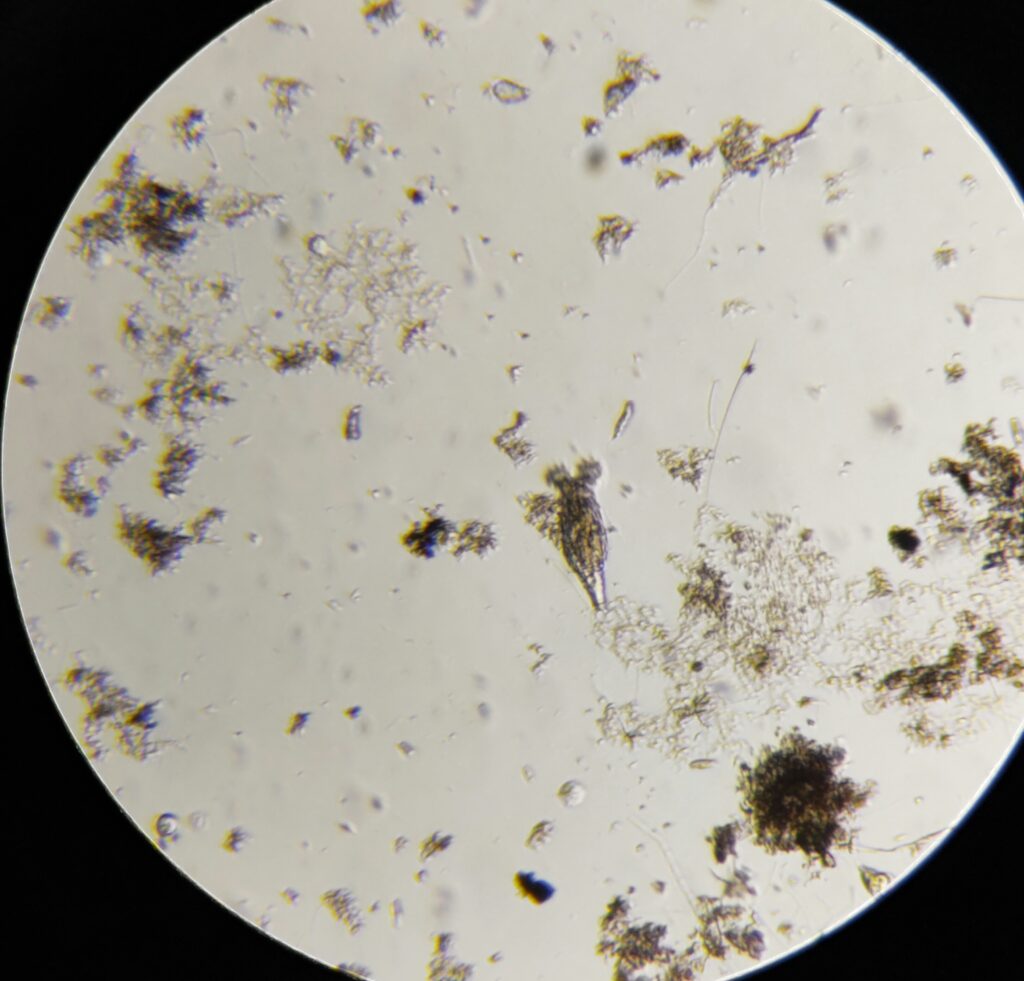

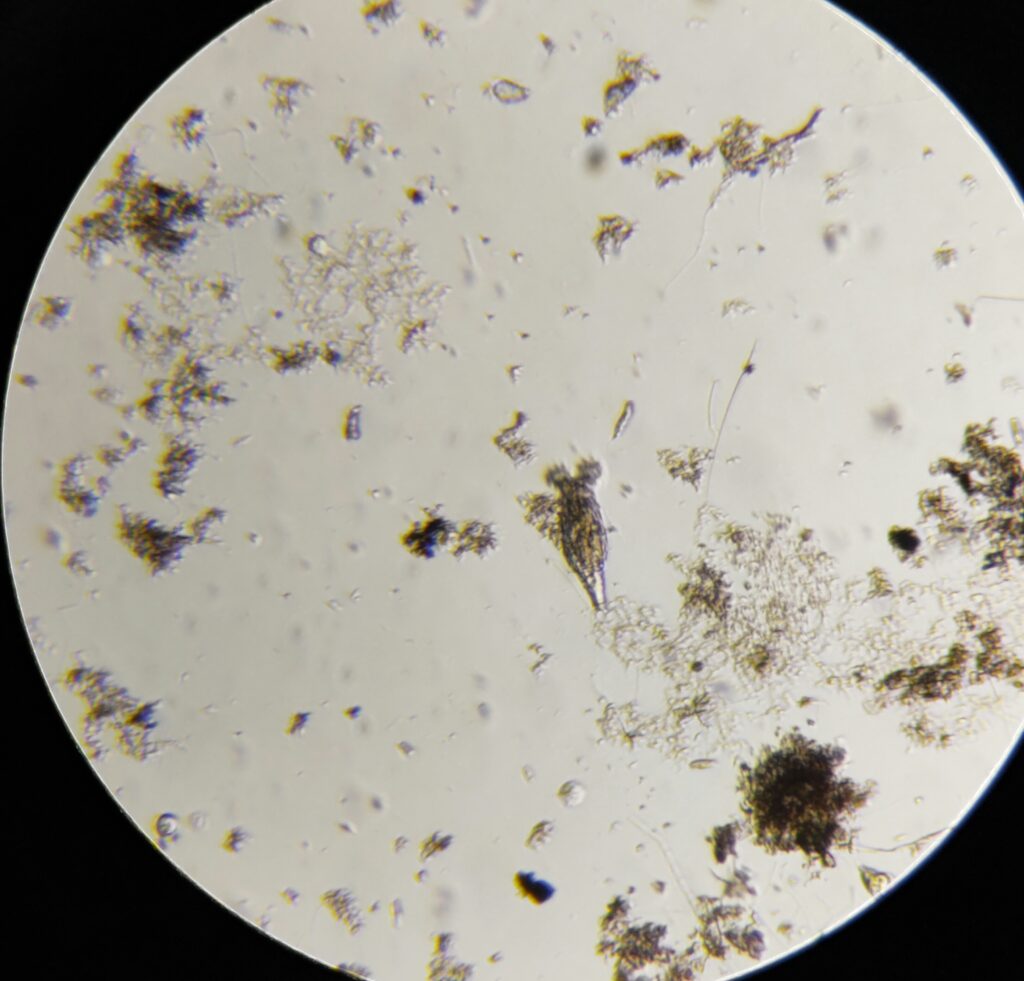

水槽内の微生物たち!

主に、後生動物を中心に見ていました。

この微生物源はどこからかというと…

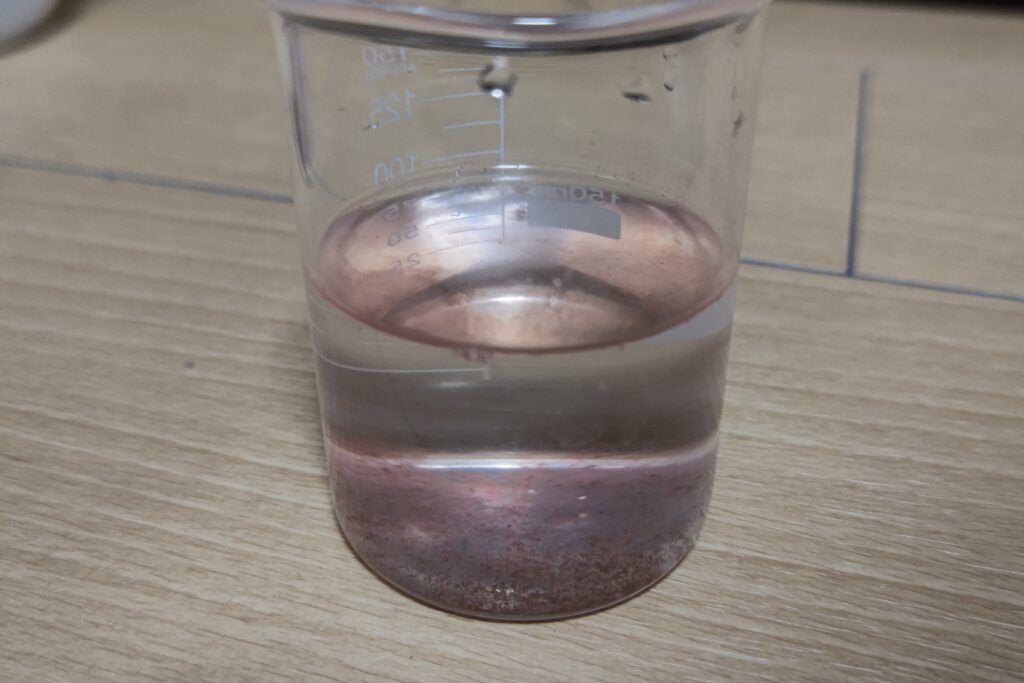

まさかのぬんちゃん水槽

この子の水槽、微生物の宝庫なので顕微鏡で見るのが楽しかったりします(*´ω`*)

これらの情報も踏まえて、無給餌環境を考えてみます。

無給餌を成功させている要因

上記の内容を見ると、発生した微生物が餌になっていると考えられますね

しかし、安易に微生物がいればいいなんて考えでは成功しないかと思います。

それの理由がこちら

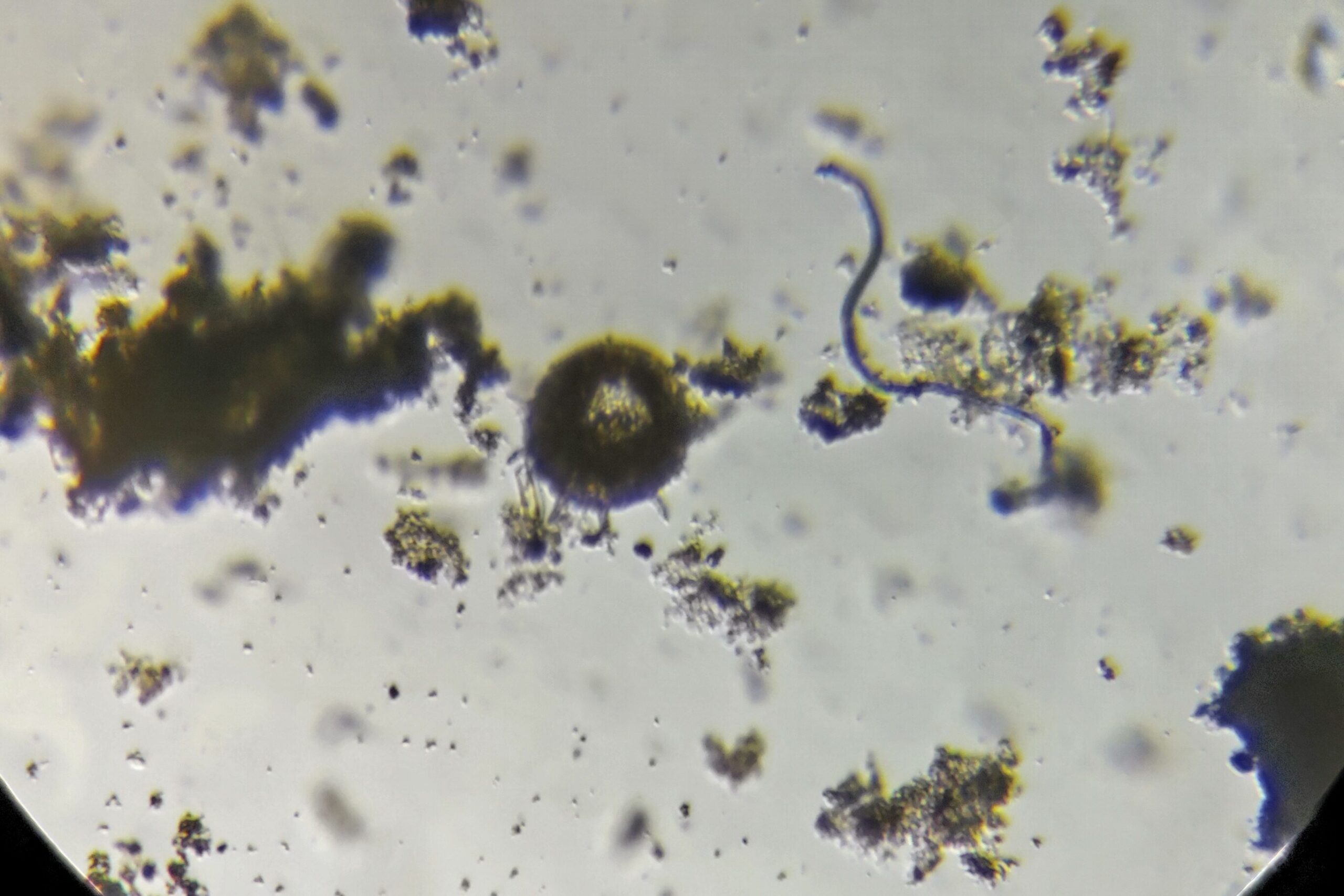

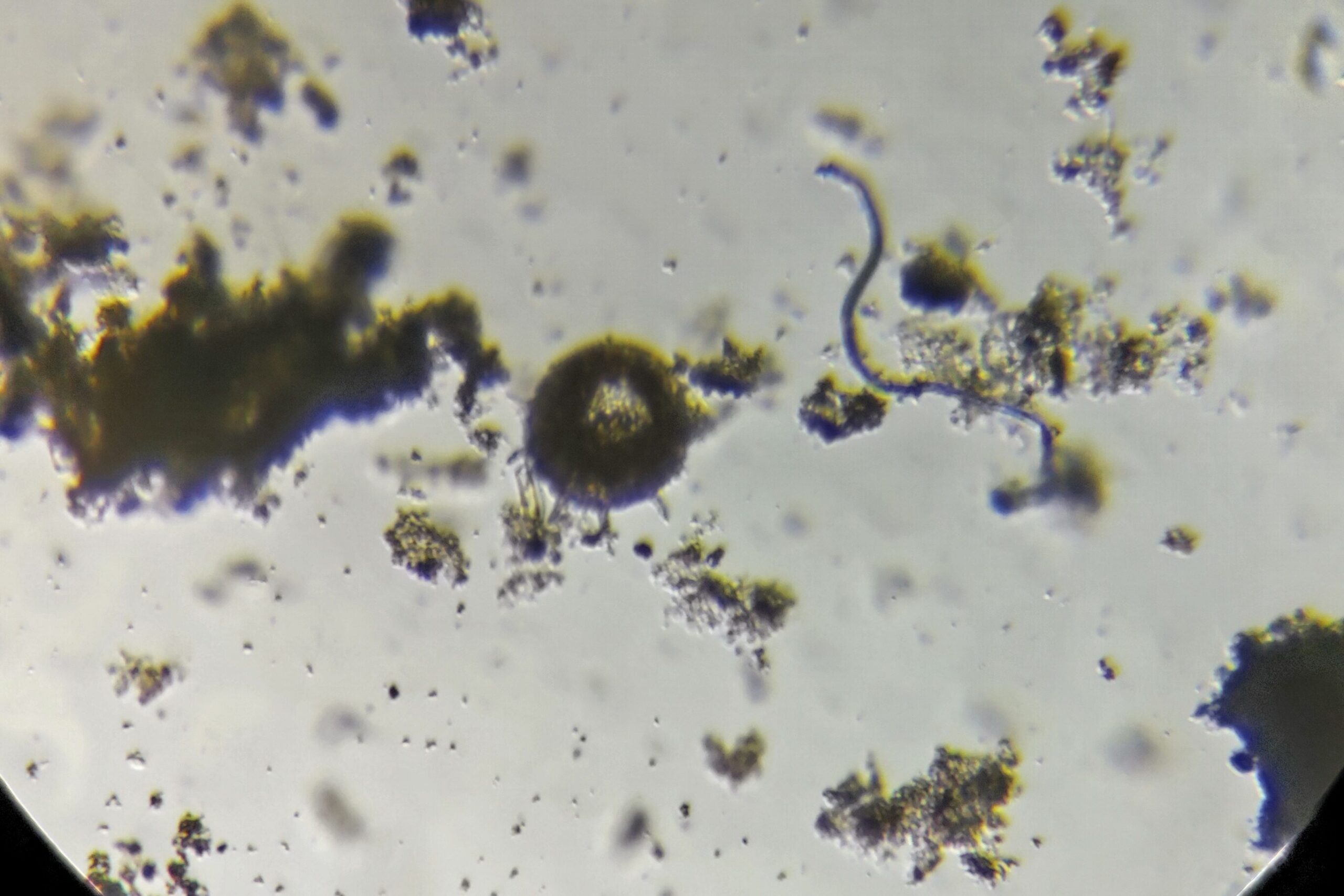

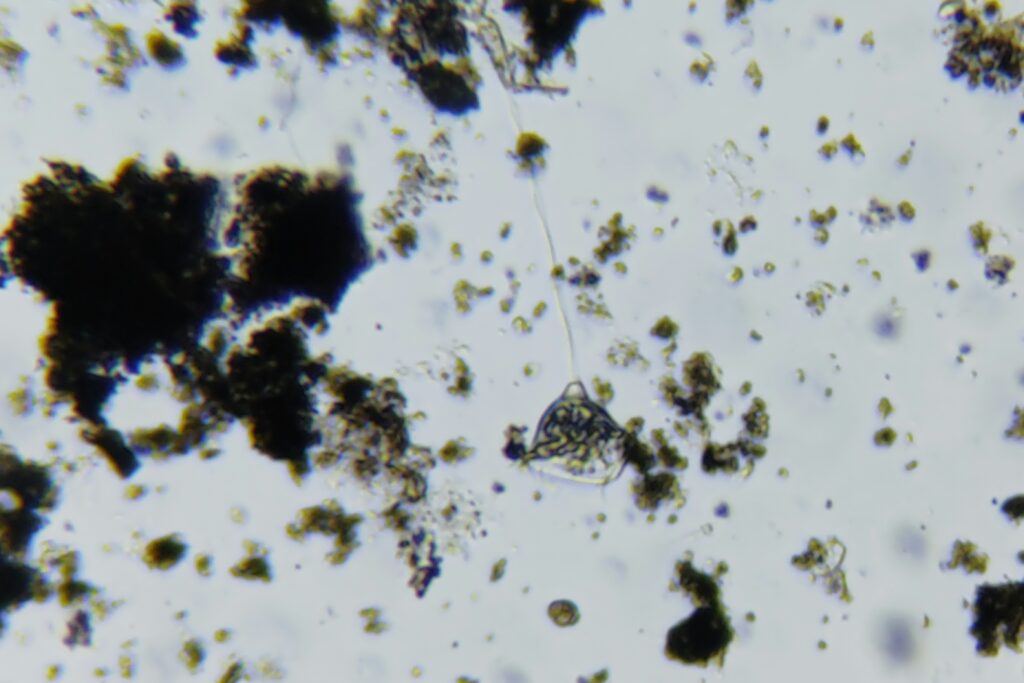

真ん中の丸い構造物

これはナベカムリという生き物です。アルケラとも言います。

有殻アメーバの一種で、固い殻の中にあのアメーバが収まっている種です。

この生き物、水底から泥などを採取すると大抵いるイメージがあります。

おそらく、皆さんの濾過槽にもいます。細菌や藻類などを食べているらしいです。

我が家では、濾過槽の常連さんです( • ̀ω•́ )✧

最初はこれもオトシンクルスは食べるのかと思ったのですが、オトシンクルス実験水槽で普通に増えていました。

他にも、センチュウやゾウリムシはそこそこ見かけましたが、ナベカムリと同じく数が極端に減ることはありませんでした。

逆に、姿を減らしたのが、ワムシ類

最初は多かったヒルガタワムシが減り、サラワムシやチビワムシなどの小型ワムシが見られるようになりました。そして、増えてはいなくなっていく….

他にも1匹だけですが、イタチムシが居ました!

水槽に出たのは初めて見たので、びっくりです( ゚Д゚)

このようなワムシ類の減少に反比例して、腹部が膨らむオトシンクルスも出てきました。無給餌飼育ではこれを観察して関連性があるか判断できるのかもしれません。

正直、供給が見合っていない気はするのですが、これらの生き物は1滴の水にヒルガタワムシなら10匹以上、チビワムシならそれ以上は確認できたので水槽全体を考えると結構います。

(これら底生のワムシなので、表面積当たりが妥当かもしれません)

話を戻して

ワムシたちがオトシンクルスに食べられているのではないかというのが、私の見解です。他にも捕食対象はいるでしょう。

オトシンクルス実験水槽では、3、4日に1回、ぬんちゃん水槽のスポンジフィルターを絞った、通称ぬん出汁を入れています。

それらが餌となりえているからか、”2L当たりオトシンクルスが1匹”のやや過密飼育ではありますが、極端に痩せることなく過ごせています。

オトシンクルス実験水槽はどの種類のコケも一切生えていない水槽であるため、オトシンクルスがコケのみを食べるということは否定できそうです。ぬん出汁にも珪藻は見られず、オトシンクルス実験水槽でも珪藻が生えていることはありませんでした。(正直な話、ライトをつけていなくても居そうではあります)

植物といえば、ネグロさんが気に入って食べていたハイグロフィラ

この通り、かじられることなく残っています。

実は、このハイグロフィラの根(写真の茶色い部分)を顕微鏡で見たところ、ワムシ類が僅かに隠れていました。

こちらでも餓死を防ぐ環境で、水草を紹介しましたが…

ワムシ類が生息しやすい有機物源となるものとして、改めて餓死対策に有効であると考えられますね( • ̀ω•́ )✧

他にも、こんな場所に生き残っていました

このエアストーン周辺の沈殿物にワムシが隠れていました。

他の場所は段々と見なくなりましたね。

ワムシの育成にはエアレーションがあると良いので、有効なのは知っていました

しかし、エアレーションがなくても増えるなら楽でいいな~と思いまして…

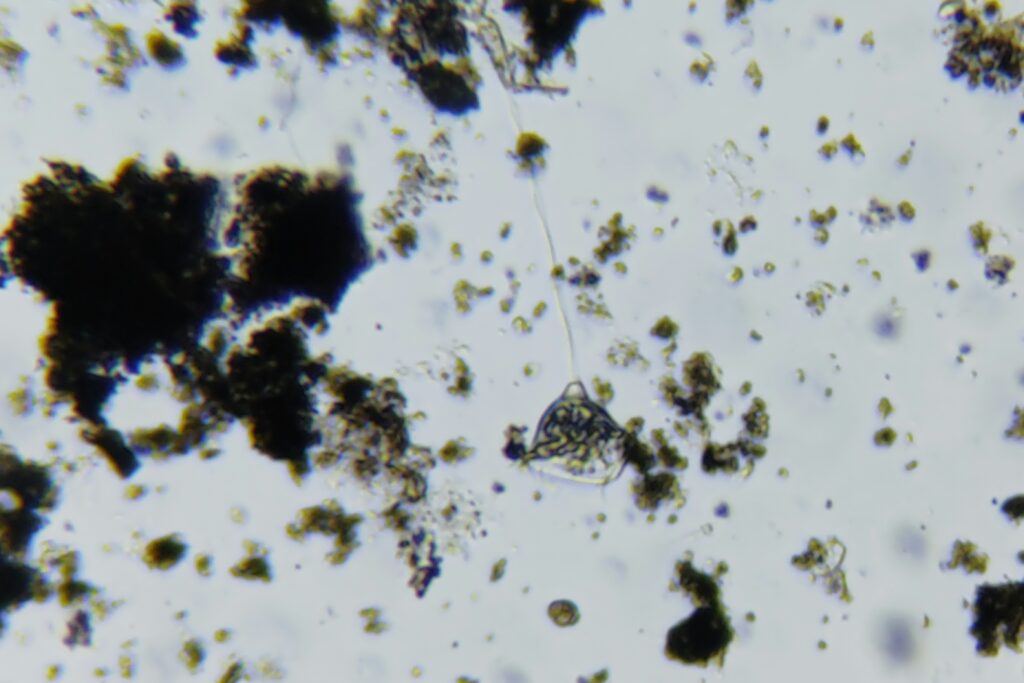

ぬん出汁にPSB(餌)を入れてエアレーションせずに増やしてみようとしたところ

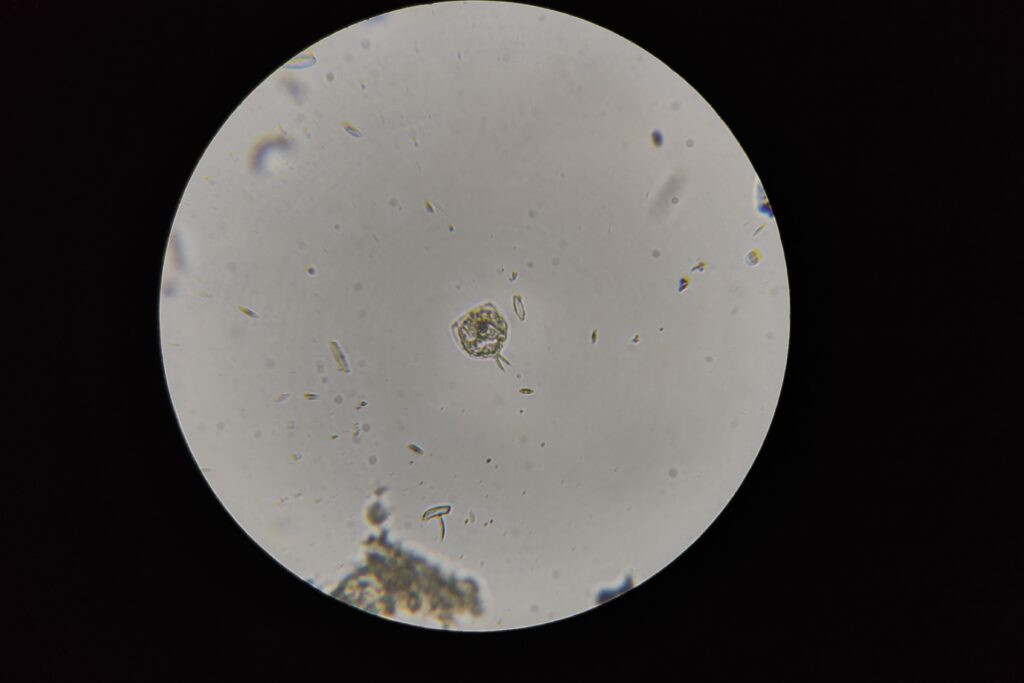

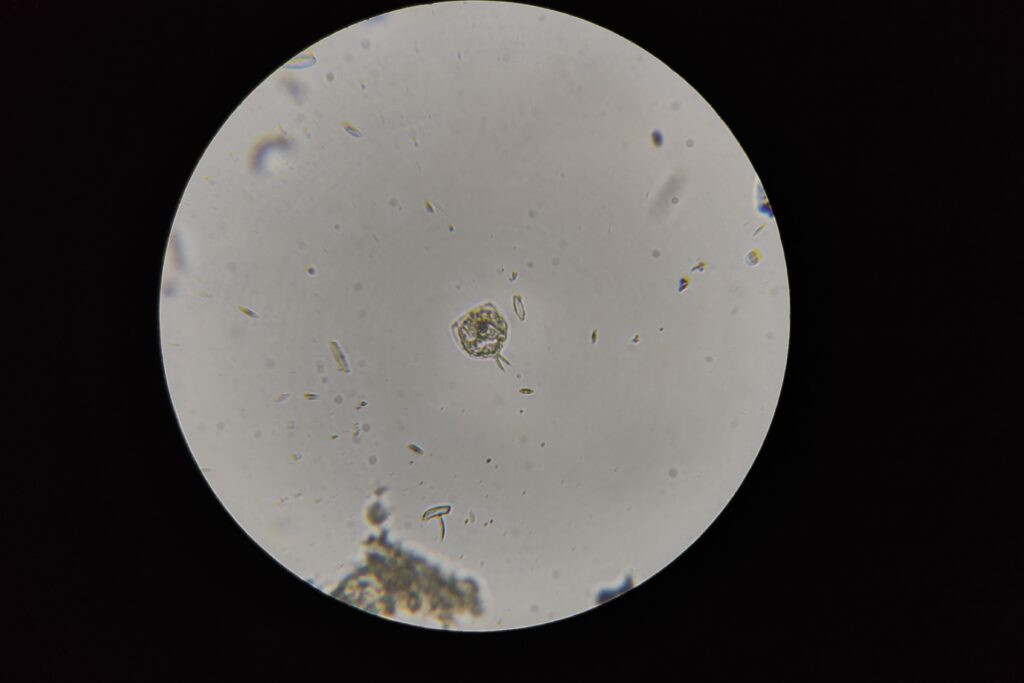

ツリガネムシのようなものが増えましたね…

ヒルガタワムシも変わらず残っていましたが、増殖する感じはありませんでしたね

やはり、水槽で自然に増やそうとするにしてもエアレーションは大事だと言えるでしょう。

まとめ

微生物が餌になっている説

前々から、オトシンクルスの餌で微生物に注目していました

しかし、どのサイトを見ても微生物としか書いておらず、具体的なものがありませんでした。

それについて、私は「ワムシ類などの後生動物がその対象になっているのではないか」と観察から考えています

ちなみに、過去に珪藻が多くても食べないことがあったので、珪藻を好んで食べるとは言い難いです。

ぬん出汁を加えた後にオトシンクルスが活発に動き出す行動も何度か確認できているので、微生物が大量にわいている水には何かしらの魅力的な香りがするのかもしれません

また、これはあくまでも我が家での環境でその説がありうるのではないかというものなので、他の環境ではまた違った微生物を食べているのではないかと思います

これを読んで、勘違いしてほしくないのですが

汚い水槽を作れば良いと思ってはいけません

これをやると、オトシンクルス落ちやすくなります

そうではなく、

腐りにくい有機物源(流木や水草)を入れて、エアレーションをしっかり行うこと!

これがポイントです。良い環境であれば自然と増えてくれるでしょう

無給餌飼育は良し悪し

無給餌飼育を続けて思うことはいくつかあります

メリット

今回の飼育方法であれば、最初に水質が悪くても継続すれば水質は安定していきますね。

アンモニアや亜硝酸の心配をそこまでしなくても良いのはメリットとして大きいです。

それに加え、水質悪化で落ちやすいということも減るかと思いますので、水量当たりのオトシンクルスの数も増やせそうです。

そのときは、今回入れなかった流木を入れると良いでしょう!

また、水がpH7.0を超えるのを防ぐため、マジックリーフを入れても良いかと思います。

無給餌飼育に関わらず、今回の飼育方法や環境は10L未満の小型水槽で管理する参考になるかと思いますので、オトシンクルスを1ヶ月飼育する方法として有効かと思います

他には、コケを食べてもらうために有効かと考えられるので、水草水槽で上手く微生物が増やせているのであれば給餌はそこまで考えなくても良いかもしれません。水草のみの水槽をやらないので憶測になりますが、いけそうであると感じますね。

デメリット

検証につかった器具やオトシンクルスの数の問題もあるかと思いますが….

正直な話、人工飼料を使って飼育する方がオトシンクルスの状態が良いです

動きにキレがなく、引っ越しや病気にかかったときに耐えられるか心配になりますね。

長期飼育を考えるのであれば、人工飼料での飼育を推奨したいところです。

一方で、肥える可能性もあるので、水量と環境のバランス次第かもしれません。

これが大きなデメリットだと思うのですが

判断がつきにくいこと

私は顕微鏡を見ながら、他の個体と比べながら判断していますが、一見していると管理面では何もしていないように見えます。

これには観察力と経験が必要になるので、初心者にはオススメ致しません。

ちなみに、私が使っている顕微鏡よりも安いものがこちら

スペックを見る限りこれで十分かと

(ほとんど変わらないのに、我が家ものの方が高い…。嘘じゃん…)

同じ事をするならば、安いものでも顕微鏡は必須になります。

水質もたまに見ながら現在行っていますが、1度人工飼料を入れる対応をとったりと、生体の栄養面的な視点で不安定であるといえます。

軌道に乗れば手がかからないのですが、成長も遅く感じますので長期飼育した時の状態が未知数です。

そもそも初心者にオススメできない点として、水をしっかり作っていくというものがハードル高いと思います。人工飼料などを与えて飼育している方が微生物の増殖がしやすいので、最初から無給餌はなかなか難しいかと思います。

難しい難しいばかり言っていても仕方がないので、良い部分を取り入れていきましょう!

今回の内容を元にした飼育方法案

私は無給餌飼育はデメリットが少し無視しにくいのでオススメはしませんが….

この方法を取り入れたやり方が結構堅実かと思います。人工飼料を与えつつ取り入れてみてはいかがでしょうか?

いくつか紹介してみましょう

1.流木や水草、マジックリーフなどを使った飼育

これは前から触れていることですが、餓死を防ぐという点でも効果があったので心配な方の保険として機能することでしょう!微生物がつきやすい有機物源を確保することを意識してみて下さい。

人工飼料も3日に1回でも十分間に合うと思います。

私は様子を見つつ1日1回のペースですが、その分管理をこまめに行っています。

これはショップの方への提案なのですが、

使い込んだ流木をオトシンクルスの水槽に置くだけでも餓死の抑制になるかと思いますので、一考してみてはいかがでしょうか

2.十分なエアレーションの確保

水槽内全体を好気的な環境にしましょう。ベタ水槽や水草水槽だと難しいですね。

今回の環境ではオトシンクルスが流されない程度に水の流れがあるので、流れに弱い生体にはつらい環境かと思います。

ちなみに、できる限りやれるなら推奨したいですね。

3.PSB添加

お前は企業の回し者か?と言われそうですが、生体に悪影響を与えにくい有機物源の候補として結構有効だと思います。

代案があればそちらでも良いかと

4.定期的な水替え

このペースは水量によって変わるかと思います。容量の少ない水槽は水替え頻度は多いと良いでしょう。参考までに、我が家では15L水槽なら週1で水替えです。

微生物は沢山いれば良いってものではありません。

適度に間引くことと、アンモニアの酸化物等をできるだけ取り出しましょう。

5.調子のよい水槽のバクテリアの移植

これは他に水槽がある方が使える方法ですね

とくに濾過槽の汚泥カスなどが良いですね。掃除のときにちょっとだけ採取して、濾過槽に移植しましょう。

他にも思いついたら追記致します。

ちなみに、人工飼料についてはこちらもどうぞ

最後に

Twitterでも反応を見つつ今回行いましたが、たまにはいいかもしれませんね(*´ω`*)

このサイトではオトシンクルスの食に関わる内容が多く取り上げられてますが、個人的には繁殖に成功してその部分を取り上げたかったりします(笑)

願望です( • ̀ω•́ )✧

今年もあと少しで終わってしまいますが、年内に繁殖ができますかね?

難しいかな~(゜゜)

そんなことを思っていますが、今回の内容も自信をもってお伝えしているものなので、是非とも参考にして頂ければと思います。

あまり他ではあげられていない内容かと思いますので、他の人に話すときはこの記事のリンクを貼って責任を私に押し付けてしまって下さい(笑)

いつもリンクを貼りやすいように記事の最初と最後に「コピー」と書いてあるボタンを用意していますので利用してみて下さい(*´ω`*)

この記事が良い!ためになった!と思いましたら、

TwitterなどのSNSでリンクを貼って紹介して頂けると大変励みになります!

よろしくお願いします!

今回はここまで

コメント