こんにちは

あんきもです

今回は先日発症した水カビの治療経過についてのお話になります。

オトシンクルスを長く飼育していると“水カビ”による被害を経験することがあるでしょう。

その治療の一助になればと思い、記録を公開致します。

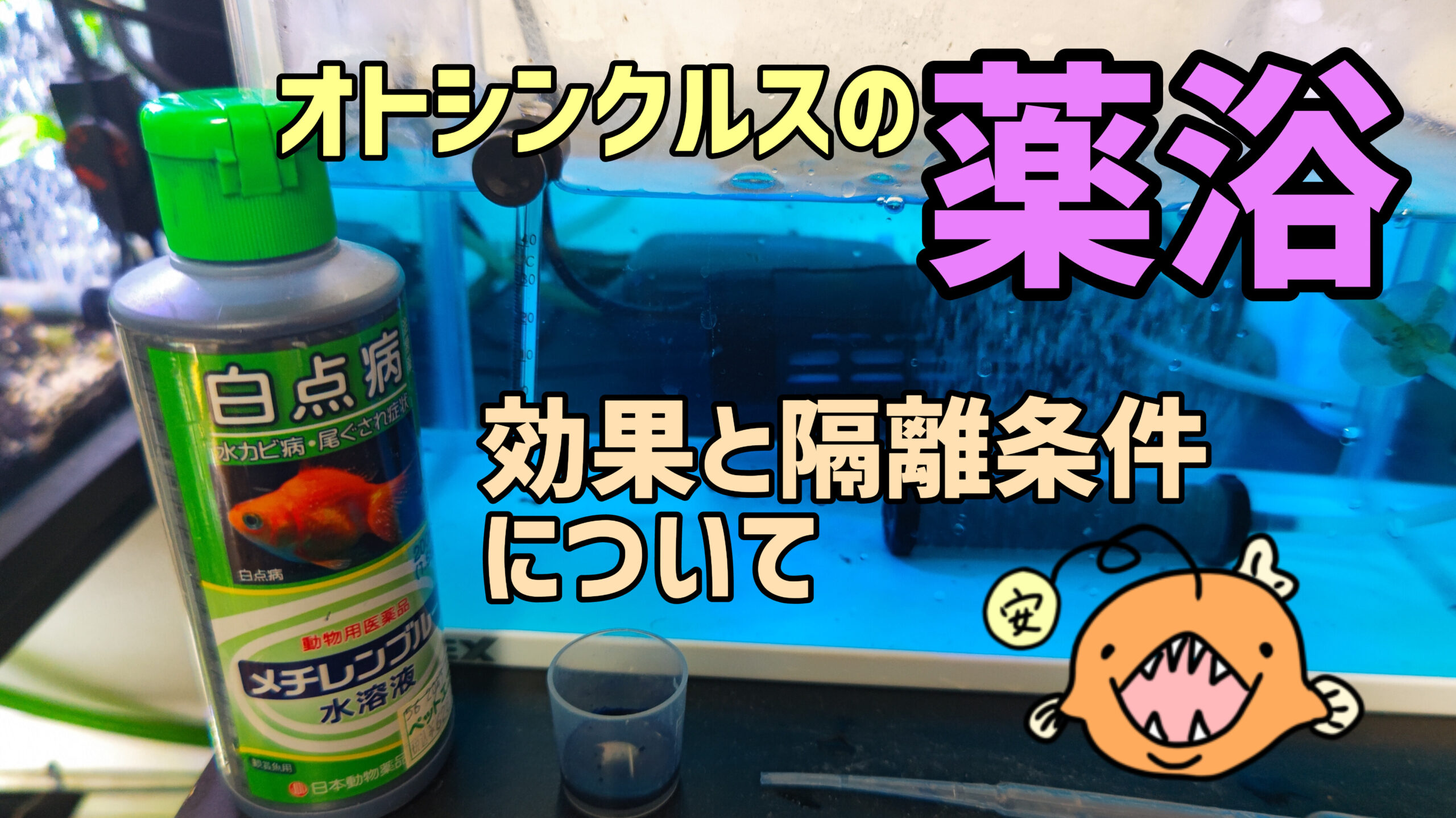

こちらはこの記事に合わせた動画になります

記事の最後にも載せますので、読み終えてから観てみましょう!

【2024年9月28日追記】

もしかするとただのミズカビ病とは限りませんので、記事の最後にもう一つ動画を載せます。その病気の場合対応が変わりますので、そちらも観てみてください!

それではいってみましょう(๑و•̀ω•́)و

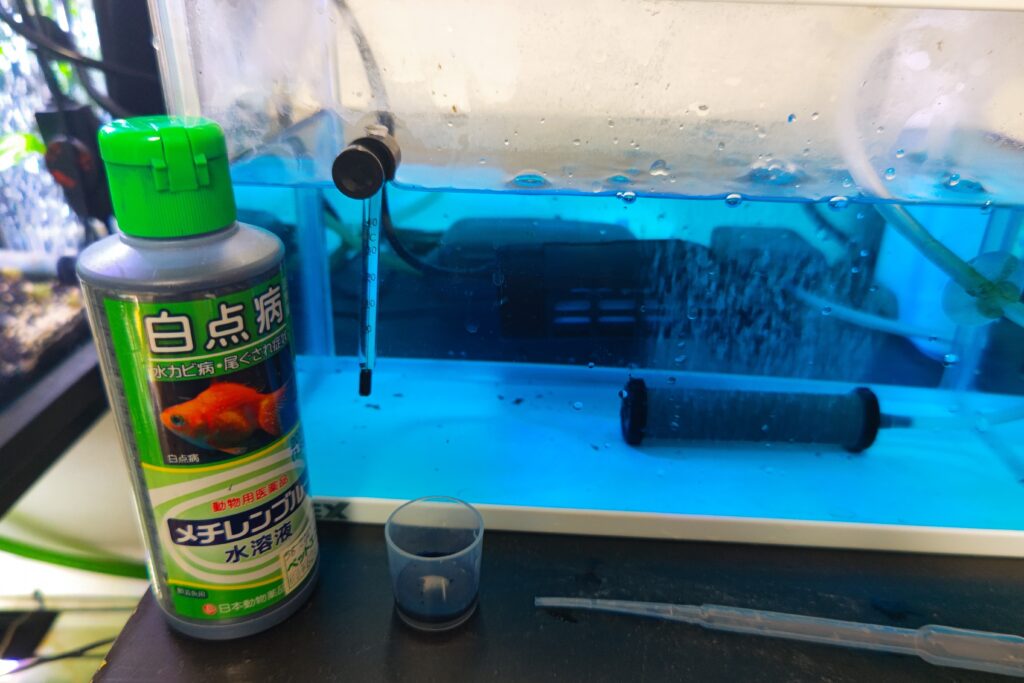

治療薬

治療に使った薬品はメチレンブルーになります。

メチレンブルーの特徴として、

・魚病薬の中でも負担が少ない薬品であること

・白点病、水カビ病、尾ぐされ病などに効果があること

があげられます。

今回は水カビ病を発症していた為、グリーンFゴールドなどは使わず、普通にメチレンブルーを選択しました。

他には、治療薬ではありませんが、0.1%の塩浴も行っています。(Twitterで0.05%と書いていましたが、0.1%でした💦入れた量を勘違いしていました…。すみません)

この量は以前健康な個体で試して問題のなかった濃度であったので、採用したものになります。

個人的には0.5%塩浴まで可能であれば行いたいですが、薬浴と塩浴を同時にすることがこれまであまりなかったので、怪我個体の体力を考えて生存確認がとれている条件で治療を行うことにしました。

今後の課題としておきたいと思います。

【追記】もし、ミズカビ前の症状にカラムナリス症の傾向があれば、塩浴は逆効果になるので要注意!(詳しくは最後に載せている2つ目の動画を参照)

薬浴条件

対象魚を隔離して、治療用の水槽を立ち上げました。

今回の隔離水槽の基礎はこちらの記事の条件を多く取り入れていますので、まだの方はこちらもどうぞ

水槽に6Lの飼育水を入れ1mlのメチレンブルー(規定量)と約6gの粗塩を入れ、治療水として管理していました。

※メチレンブルーは60L当たり10mlが適量であるため(メーカー推奨)

メチレンブルーを取り出すのにこちらをオススメします(*´ω`*)

カルキ抜きなどの薬剤添加にも役立つので、私は愛用してます

あると便利ですよ〜(人*´∀`)。*゚+

治療用に作ったメチレンブルー水溶液は保存して使う話もネットではありますが、私は毎度作っています。

メチレンブルーは光の作用で殺菌効果を発揮するため、近くの水槽のライトが当たるような場所に隔離水槽を置きました。ちなみに、ライトが明るすぎてもメチレンブルーの薬効期間が短くなるので、室内蛍光灯程度の明るさがあればいいと考えて頂ければと思います。

飼育水は1/3量(2L)を新しい水に入れ替えて使っています。(つまり、元の飼育水4Lに2Lのカルキ抜き水道水を加えてます)

水槽内には、エアレーションとヒーターの設置を行いました。

念のため浮草を2株ほど入れましたが、意味はなかったと思います。

初心者の方に分かりやすく環境をまとめるとこんな感じ

用意するものは ・水槽(5L以上) ・ヒーター(26℃以上。可能であれば調整可能のもの) ・エアレーション一式 エアポンプは30cm水槽用のものでOK エアストーンはできればエアーが細かいものを。水流を抑えたい場合は細かいものがなお良い。

治療中、給餌を行うことはしませんでした。

これも簡易水槽での記録から問題ないことは確認済みですが、もし対象魚が痩せていたのであれば給餌と水替えを行って治療水槽の水質を維持したと思います。

水カビは発症を確認したら速やかに対応しないと手遅れになることがあります。

薬浴は万能ではないので注意して下さい。

普通の粗塩でも良いのですが、今回の量ではこれが使いやすいのでオススメします(*´ω`*)

経過

1日目

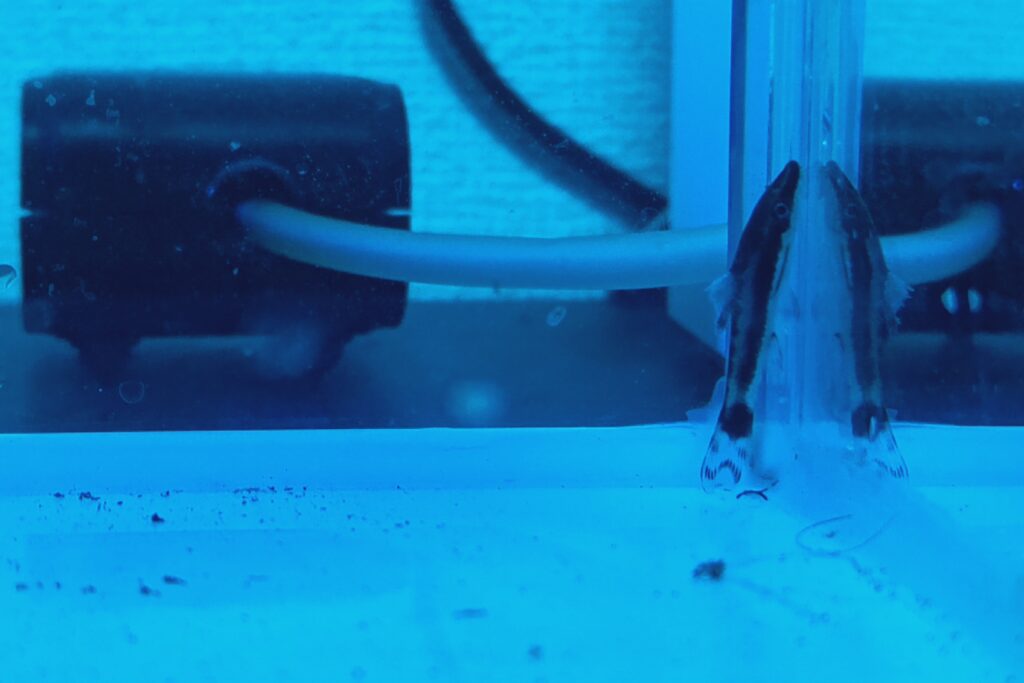

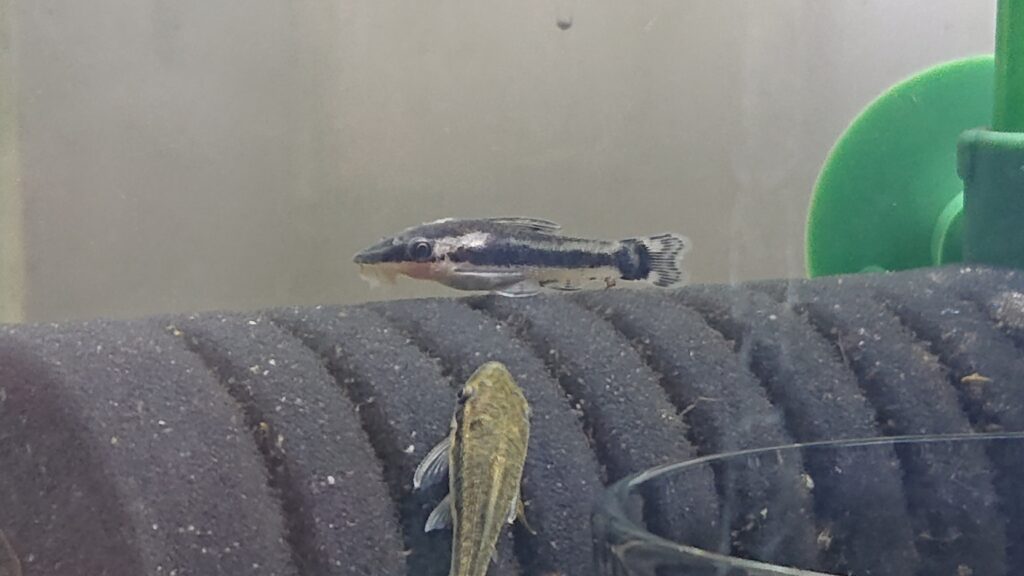

水槽に水カビ発症個体を確認し、速やかに隔離した。

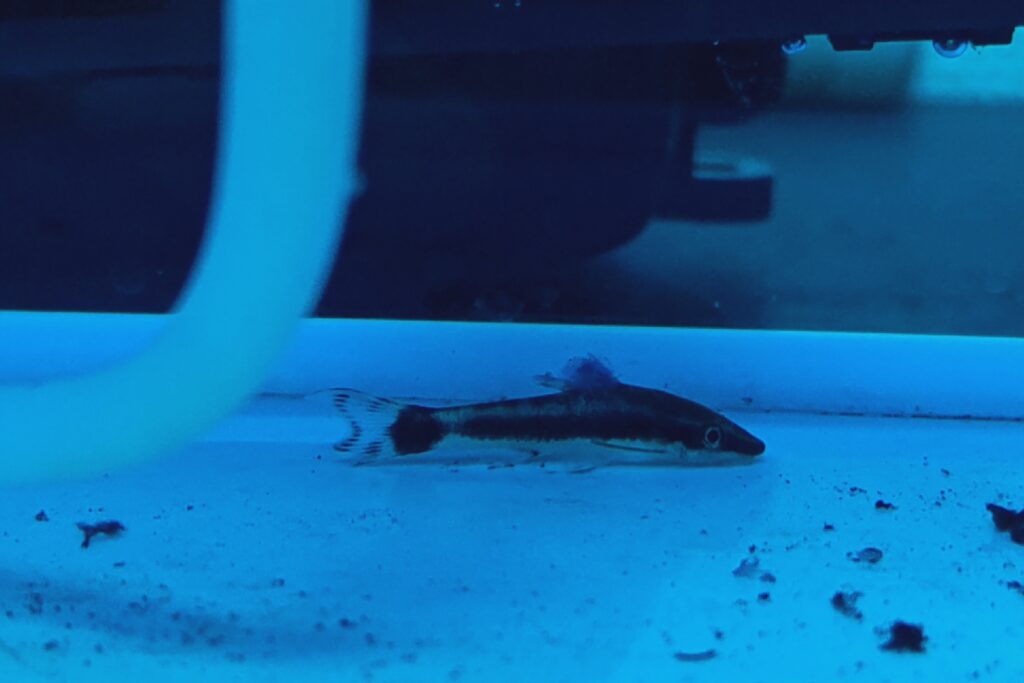

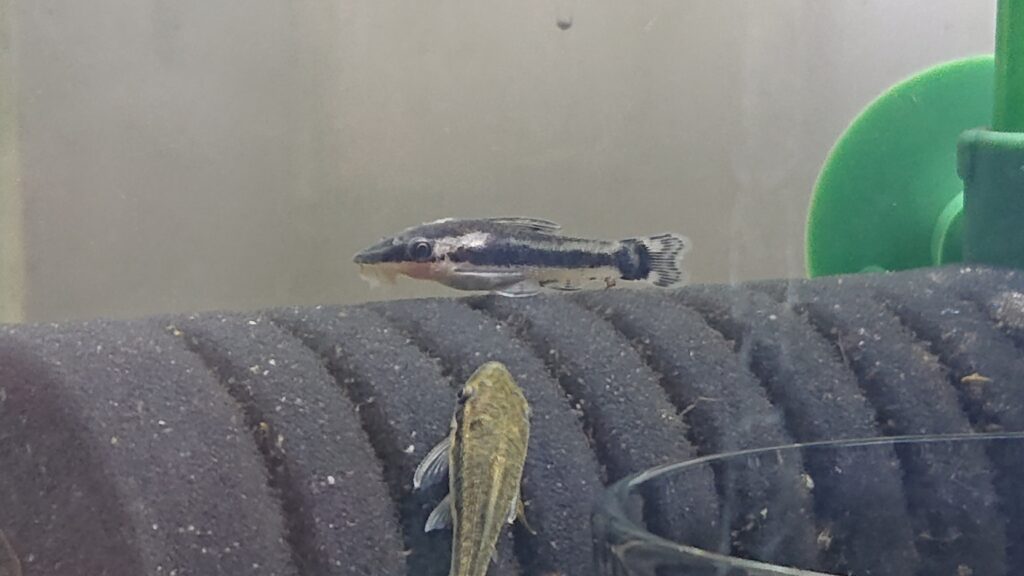

発見当時の写真がこちら

患部は、背ビレをどこかに引っ掛けたことが原因で鰭棘を残して周辺の肉が削げている状態でした。水カビはこの部分の残った肉片と患部に付いていました。

原因が、それ以前の深夜に突然部屋の照明を私が点けたことによるパニックによるもの。

夜間にオトシンクルスが動きまわっている時間帯は刺激すると怪我や飛び出しを誘発するため注意が必要なのを忘れていました…。

個体の確保後、上記の薬浴条件で薬浴を開始

4Lの飼育水と共に隔離し、カルキ抜きをした水道水2Lに粗塩とメチレンブルーを規定量溶いた水溶液をゆっくり注ぎ、その日は何度か観察するに留めました。

水温は26℃。水質測定は行いませんでした。

以後の水温も26℃で水質測定を行っていません。

観察時の呼吸はかなり早くなっていましたが、遠くから観察した時はそこまで激しくはありませんでした。

この時点で、拒絶反応はないと判断し、これ以上の対応はしませんでした。

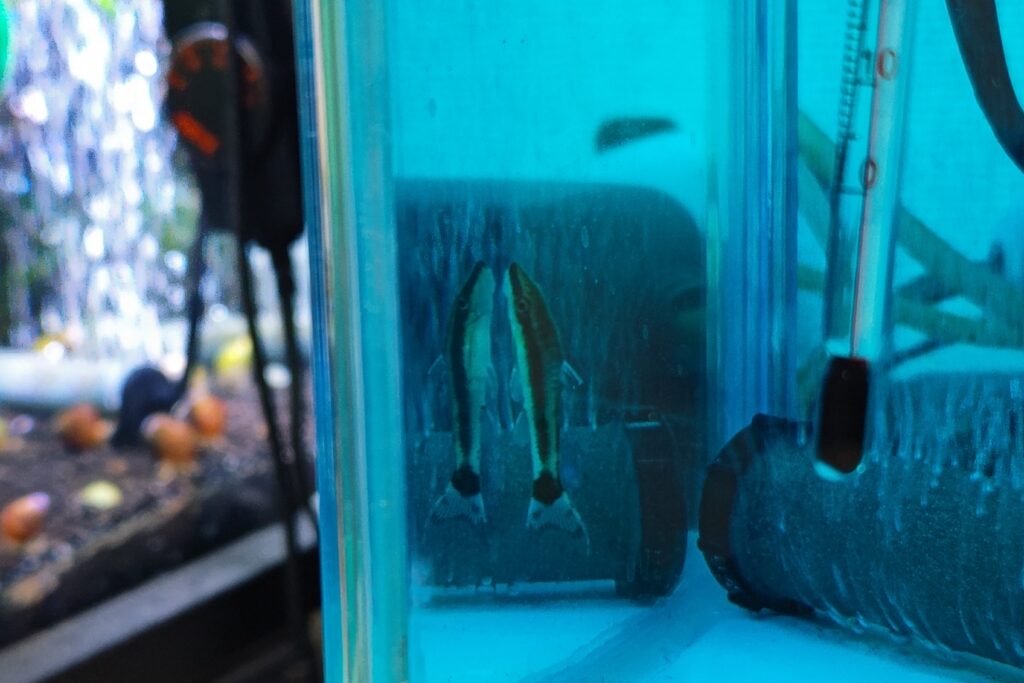

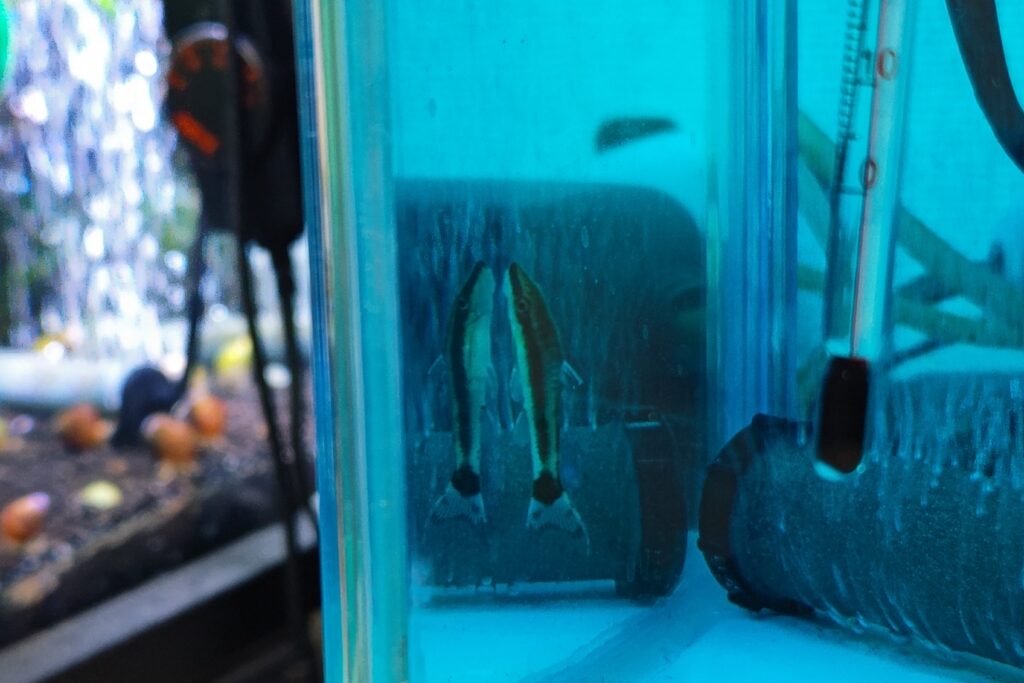

隔離数時間後には、色素が水カビに沈着しているのを確認しました。

2日目

給餌も行わないので状況を見守るに留めました。

水合わせ等に問題があればこの時点までに動きがおかしくなっていますが、それもなく壁面にも貼りつく様子が確認できました。

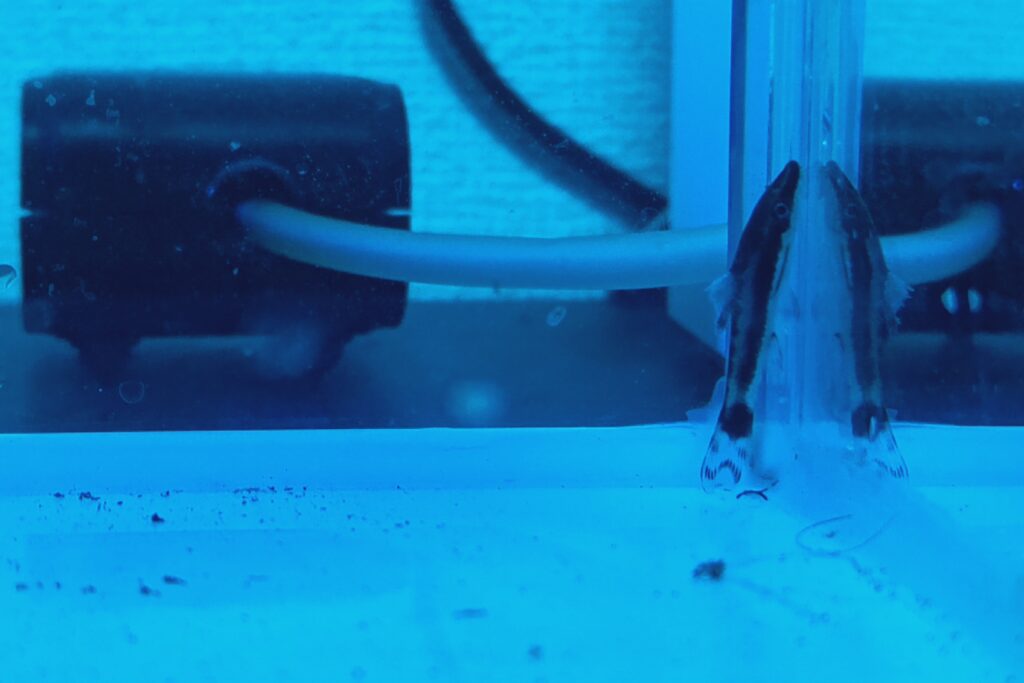

患部は水カビの脱落が確認できました。

この時は薬の効果で水カビが脱落していたのかと考えましたが…

おそらく、薬の効果というよりも水カビがついていた肉片が脱落したことによるものでした。

脱落したことにより、幹部の鰭棘がよく見えますね。

昨日までは濃かった飼育水が薄くなっているのが分かります。

メチレンブルー水溶液は、薬浴に適切な条件下では徐々に色が薄くなっていくので、適度に治療液を交換する必要があります。

3日目

前日と変わりません。

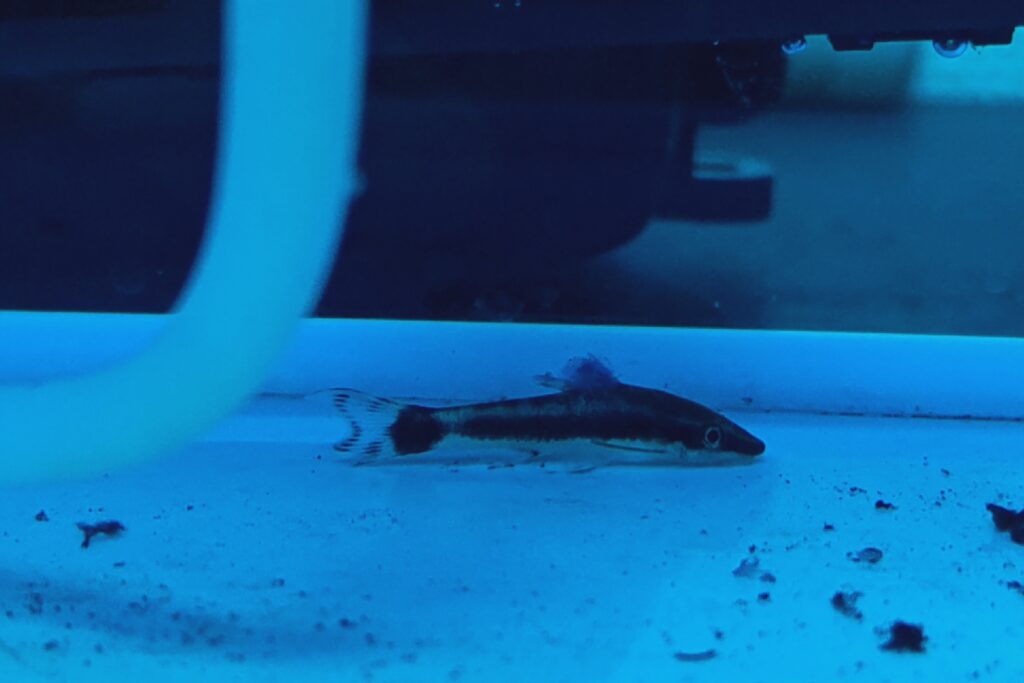

患部の状態は相変わらず肉がむき出しになっていますが、化膿することはない状態でした。

この時点で、様子を見つつ元の水槽に戻すことを考えていました。

4日目

前日と状態が変わらなかったので、元の水槽に戻すことにしました。

個体の状態は元の状態よりも痩せていたので、体力のあるうちに戻したかったのもあります。

薬浴での隔離はオトシンクルスにストレスを与えることも分かっていたので、長くとも1週間の薬浴が安全ラインであると考えていましたし(事前検証は7日間までだったため)、個体の体力や衰弱具合によっては工夫する必要があると思いました。

ちなみに、この4日間は水換えはなしで薬浴していました。

考察

経過と反省点

現在も経過を見ていますが、元いた水槽に戻した後に水カビが付くことは現状ありませんでした。

しかし、戻した後に患部が化膿しているように見られたので、もう少し隔離を続けるべきだったと思います。

これが上手くいっていたとしても偶然である可能性とこの個体の体力が高かったことが考えられるので、塩浴に切り替えるなどで様子を見るのが正しかったと思います。薬浴だけが治療ではないので、次の機会があればこの後の隔離方法を改善していきたいと思います。

この経過は反面教師にして頂ければと思います。

本来は完治してから元の水槽に戻します。再度、発症するとさらに個体への負担が増えるので、それが原因で亡くなる可能性が高まりますので。

正直な話

焦ってしまいました…💦発症個体なんて久しぶりに対面しましたので…。

お恥ずかしい限りです💦

今後の課題

今後の課題としては、隔離状態での給餌や水質の維持について、もっと練っていく必要があると感じました。

現状試している方法として、1週間に2回水替えをして水質を維持していましたが、今後給餌を視野に入れていくのであれば水替え頻度をあげていく必要があります。

しかし、薬は水槽内や生体に蓄積していくことも考えられます。現にエアチューブやコーナーのシリコンに沈着しているので、壁面等を舐めるオトシンクルスの場合この点に注意したいですね。

濃度を下げたもので換水するか、数日に1度薬の入っていない水に入れ替えるかなどの工夫で対応できないか、考えてもいますね。

オトシンクルスは患部の治癒力は結構高いですが、薬浴後の化膿やそこからの感染の可能性を考慮すると、隔離期間は2週間ほど置きたいです。

その為には、水質の悪化を止める管理方法が必要になりますし、同時に適度な栄養を摂取が必要になります。今後、この適切な管理環境を模索したいですね。

現状、症状が治まったら0.3%未満の塩浴で給餌をしながら様子を見る方法が良いかと思ってます(構想です)

今回の発見

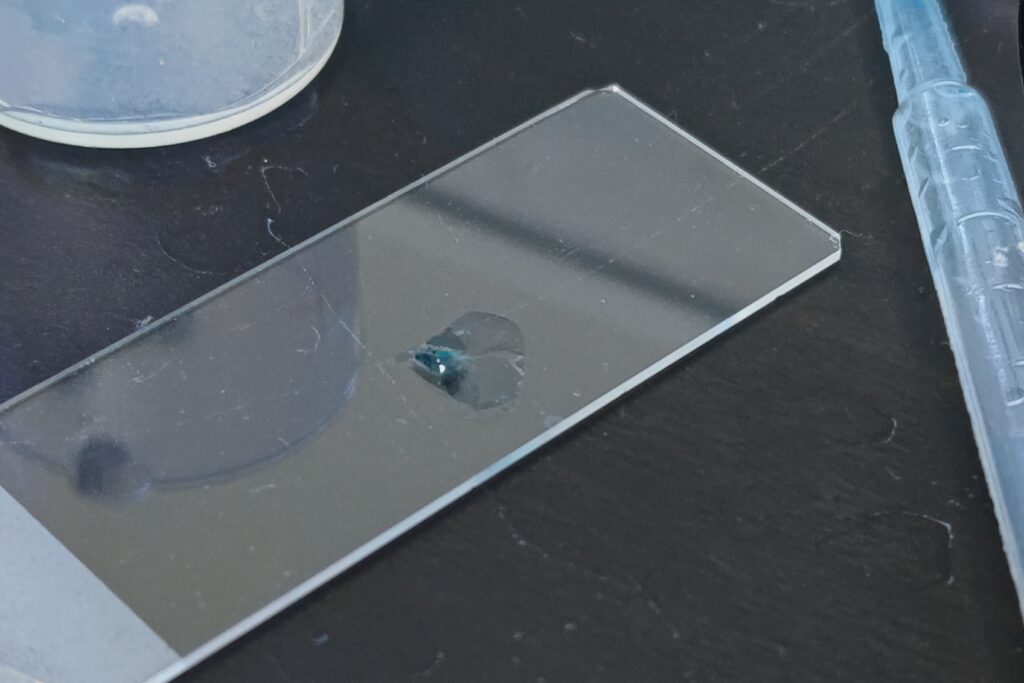

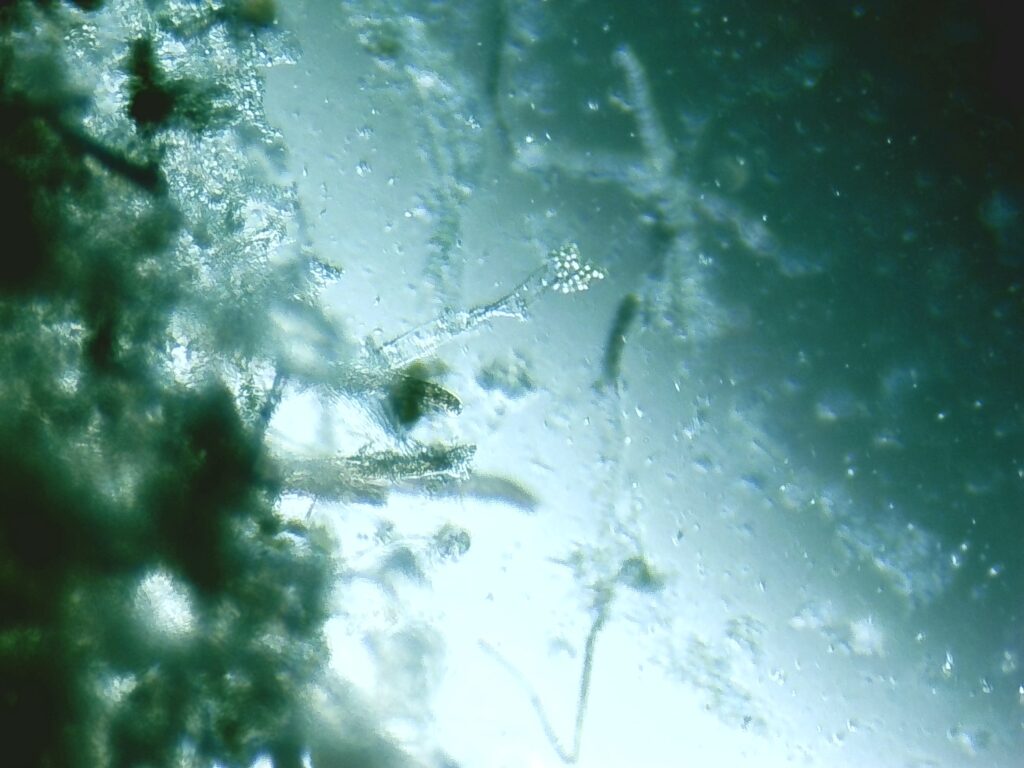

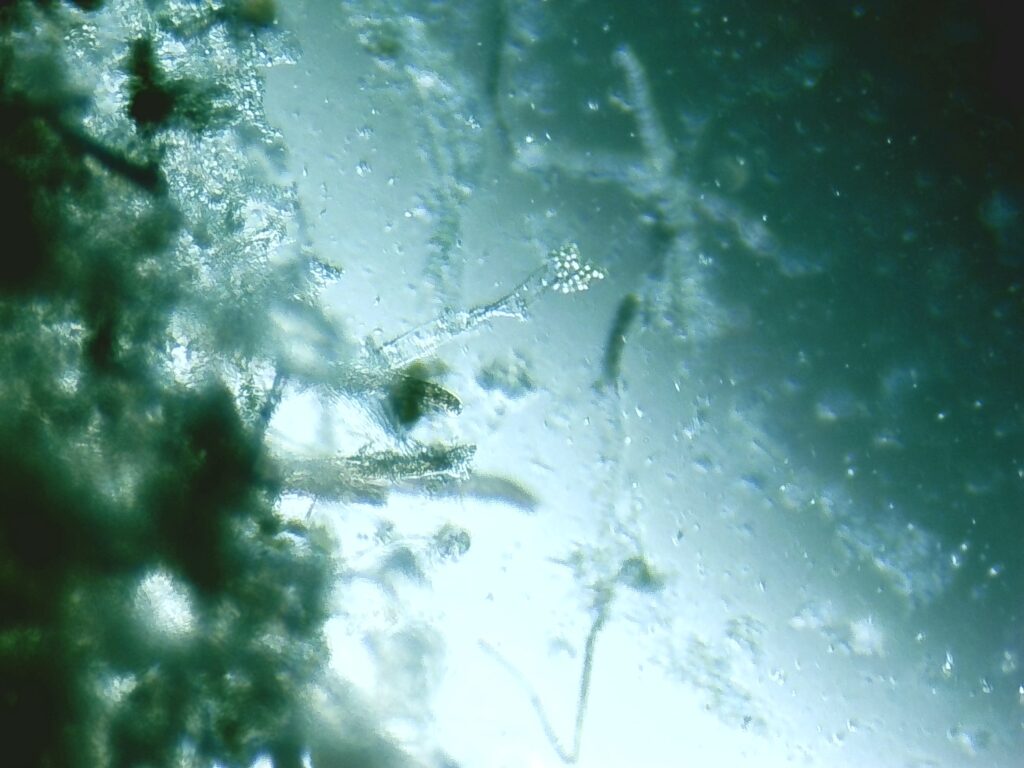

今回の治療中に脱落したカビの塊も採取でき、その顕微鏡観察もできました。

前に健康個体で確認した時は、底のフンなどに付いた微生物の数はそんなに多くありませんでしたが、このカビの塊周辺の微生物はかなりいました。十分な有機物源があれば適量のメチレンブルーではこれらの生物の増殖を抑制するのは難しいと考えます。

このようにメチレンブルーで薬浴していても意外といろいろな微生物がいることが分かったのは大きな収穫でした。

アブラミミズのような有機物の分解を行う生き物も見られた為(YouTube動画にあり)、メチレンブルー中でも生物濾過が働く可能性も考えられます。2週間の水質維持も工夫次第ではないかと期待が持てますね

薬浴中は適度に清潔に保ちたいのもあり、微生物が増えすぎても困るのですが、餌付け済みのオトシンクルスでも飼料をすぐに食べないため水質悪化には注意したいのです。回復させるための隔離なのに、悪化させたら意味が無いので…!

失敗の原因

今まで何度かメチレンブルーによる薬浴を行い、失敗したこともあったことから、薬の量を減らして薬浴するようにしていました。

これまでが何故失敗してきたか改めて考えまして

大きな原因は隔離環境が悪かったことだと思いました。

ブログを立ち上げてから、オトシンクルス飼育のエアレーションに注意し、簡易水槽環境を立ち上げることができましたが、この環境こそが重要だったと痛感しています。

薬浴以前に、水量の少ない隔離環境では失敗するリスクが多いです。

薬が原因というよりも、飼育環境が悪かったことが原因であると言えるでしょう。

これは塩浴を行うにしても有効な隔離環境なので、意図していた通りに簡易水槽は応用が利くようです。

当たり前な部分もあるかもしれませんが原因改善のポイントを次にまとめました。

薬浴のポイント

①薬の適量を守ること

②水量は5L以上であること(1匹であっても)

③温度を一定に保ち、エアレーションを十分すること

④症状にもよりますが、早急に対処すること

①メチレンブルーは毒性が弱いので少し入れすぎても問題が無い可能性があるかもしれませんが、薬浴は常に適量を意識しましょう。他の薬品を使うにしても適量は守ってください。

また、薬品は濃縮したり、薄まったりします。事前に健康な個体で試したときの水替えは、全量を上記の「薬浴条件」に述べた水に新しく交換して対応していました。「今後の課題」でも述べたように1週間以上になると濃縮した時を考えた対応が必要になるかもしれませんね。

今回使ったメチレンブルーの商品リンクは最後に載せています。

上記しましたが、この商品の適量は水量60Lあたり10mlでしたので、6Lあたり1mlで使いました。

計算が苦手な方は

量が少なければ「6Lあたり1ml」で

7L以上の場合は「12Lあたり2ml」で

調整して必要量な水量だけ使って、後は廃棄すれば良いかと!

薬はなかなか使いませんので、使いきれませんよね…💦

②隔離水槽の水量には注意して下さい。隔離水槽は大きすぎても管理が大変ですが、小さい容器で隔離は絶対に行わないようにしてください。それが原因で亡くなることもあります。現在、簡易水槽で試した量として、5、6Lであれば3匹までの飼育が安定していたので、5L前後の水量では3匹以下が無難な数だと思います。

たまに白点病などで飼育水槽まるごと薬浴する初心者の方がいますが、私は推奨しません。そもそも白点病が出た時点でリセットし、念入りに洗浄します。

余談ですが、白点病は細菌ではないので撲滅できますが、ミズカビは難しいです。ミズカビ発生は気をつければコントロールできるので、こちらのリセットはケース・バイ・ケースだと思って下さい。ミズカビは条件が揃えばどんなに気をつけても発生しますので…

③簡易水槽の記事にも書いたようにフィルターは不要です。逆にこれによる事故が考えられるので、エアレーションのみを推奨したいです。水質維持は人力では手間がかかりますが事故の可能性を減らせるので安全だと思います(その分頑張りましょう!)。

一方で、今回は吸着系ソイルなどが使えない為、それを踏まえて水質の管理には注意したいですね。給餌は怪我の回復の為、回数を極力減らして十分与えたいところです。給餌後に水替えをするようにして対応してみると良いかもしれません。

活性炭などの吸着剤は入れないようにしてください。上記しましたが、飼育水槽で薬浴は行わないでください。何に薬品が吸着されているか分りませんので!

③水カビは進行状態によっては手遅れになります。水カビは数時間でもかなり進行することがあるので、早急に対応しましょう。体を覆うような水カビや顔やエラを覆うような状態、泳ぎに影響して横になるような

また、怪我した時に隔離しても患部への感染を食い止めることができるので、結果として早期隔離は効果があると思います。

追記

薬浴個体の失敗例がありましたので、今後こちらにもリンクを上げていきます。

・水カビが頭部に侵食した症例(2023年6月24日 追記)

最後に

今回の方法は1週間トリートメントにも使えます。

とくに白点病は水槽内に持ち込んだ時のコストがヤバイです。目先の損失よりも先の大損失を考えて”絶対に“持ち込まないようにしましょう!

関係器具は念入りに洗浄し、濾材は捨てた方がその後の再発を考えると安いです。

上手い方は手間をかける必要性を理解してますし、個体の目利きができます。その境地に至るまでは石橋を叩きましょう!

この記録も含めてですが…

記事を書きながらもオトシンクルスの薬浴検証を行っていました。(2023年5月23日までの検証)

計13匹で内訳は

・健康個体6匹

・購入直後の個体6匹

・今回の病気個体1匹

となります。

これを見ると分母が少ないため、信憑性を疑われるかもしれませんが…

現状、薬浴の隔離処置をした個体が衰弱することはありませんでした。

これは他の魚種の薬浴でも、

隔離状態で数週間生存できる飼育方法が大前提である

と考えます。

だからこそ、私はオトシンクルスの簡易水槽の方法をとても重要視しているのですよね!( • ̀ω•́ )✧

これが固まらないと薬品以外での失敗が起きます。

オトシンクルスはこの点が遊泳魚より少し難しいことと、隔離の遅れが亡くなる大きな要因となってしまうようです。

気をつけましょう!(๑و•̀ω•́)و

動画にまとめましたので、こちらもどうぞ

今回の顕微鏡観察動画も含まれているので、そちらを観たい方にもオススメです( • ̀ω•́ )✧

【2024年9月28日追記】

上記動画はたまたま上手く行きましたが、もしかすると本来はこちらの細菌感染症だった可能性があるので、こちらもどうぞ!

最近、私のブログも検索で上位表示される程度には見られるようになってきました!

ありがとうございます!!(*´ω`*)

そこで、そろそろ動画の方も頑張ろうと思っていますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いします!

主にブログ記事の補足内容を載せていく予定なので、ブログ記事と動画のそれぞれで情報をまとめていく構想をしています。

この記事が良い!ためになった!と思いましたら、

TwitterなどのSNSでリンクを貼って紹介して頂けると大変励みになります!

よろしくお願いします!

今回はここまで

コメント