こんにちは

あんきもです

今回はちょっと変わったお話

昨年から、本腰を入れて微生物について観察しつつ調べています

元々はオトシンクルスの餌を調べる為に行っていた観察ですが、今はそこから派生して色々と考えるようになりました。

その1つで、オトシンクルス稚魚の最初の餌(初期餌料)について考えていたところ、2月から培養していたミドリムシに目を付けました。

今回はタイトルにもあるように、そのミドリムシに注目した初期餌料について試していこうと思います。

ちなみに、これを書いているときはまだ経過段階なので、あくまで初期餌料の案としてみて頂ければと思います。

それでは、行ってみましょう(๑و•̀ω•́)و

ミドリムシについて

詳しい説明は調べると沢山出てきますので、私からは簡単に

ミドリムシは淡水や汽水、海水など様々な環境に生息しています。よく健康食品で見かけるユーグレナという商品は、このミドリムシの事ですね。

今回使うミドリムシは和香さんの淡水ミドリムシになります。

アクアリウムでは、メダカの稚魚の餌として使われています。

厳密には、メインの餌ではなく餓死を防ぐための餌だと私は思っています。

そんなミドリムシは栄養価が高く、淡水性のミドリムシは培養が容易です。

私が目を付けたのはその栄養価と維持コストの低さです。

光合成をする生き物ではありますが、純粋な植物というわけでは無く、鞭毛虫類という生物に分類されます。

そのため、アクチン・ミオシンなどのタンパク質を持っていますので、稚魚に必要なアミノ酸源を確保できます

消化については、他の藻類と比べれば消化しやすい構造であるため、便秘による問題は無いのではないかと考えています。

利点について

養価については上記しましたので、それ以外について深堀していきます。

・培養と維持コストの低さ

ミドリムシにかけた初期費用は、1500円前後ですね。

これが高いかというと、長期的に見ればかなり安く済みます。

内訳は

・ミドリムシ代

・ハイポネックス代

以上です。

他に必要なものとして、2Lペットボトルが2つ以上あれば良いかと

これに汲み置きした水(水槽の水はダメ!)とミドリムシ、少しのハイポネックスを入れて日当たりが良いところに置くだけで培養できます。

ペットボトルが最低2つ必要な理由は、どちらかが失敗したときの予備ですね。

日当たりも1日のうち2、3時間くらいしか我が家では日が当たらない場所に置いているので、その程度でも良いかと思います。管理が楽でいいですね

たまにハイポネックスを少し入れて振ることはありますが

かなり雑に扱っても問題なく維持できていますし、電気代もかからない!素晴らしい!!

増殖も結構速いので、長期間管理することができます。現状のペースを考えると1年はいけそうだと思うので(記事を書いている時点で4ヶ月目)、年間1500円はかなり安いと思います。長く培養できればさらに安上がりになるのも魅力です。

・窒素化合物の利用

植物と同じように、アンモニアや亜硝酸、硝酸を利用して生きています。

光があれば、「稚魚の排泄物からの窒素化合物を吸収し、餌として増殖する」そんなことができるのではないかと考えています。

他には、リン酸も生きていくために必要としているので、ミドリムシのみでの管理が失敗したとしても、ミドリムシを添加することで稚魚水槽の水質悪化を抑えることができるのではないかと考えています。

この水質悪化や水質の維持は、稚魚水槽で安定して育成するための課題であるので、上手くいけばかなり有効な飼育案となると思います。

・臭わない

このような話をしていると、ゾウリムシではダメなのかというお話もあるかと思います。

ゾウリムシも培養は容易ですが、培養水が臭うことと、一度濾過をしてから与えないとアンモニアなどの中毒が懸念されますので、添加のリスクと手間がかかります。

その点でいうと、濾過せずに与えてみても現状では死亡個体が出ていないので、かなり楽です。

心配であれば、採卵と同時に隔離水槽で培養しながら孵化を待つという方法をとればいいので、やり方次第ですね。

ちなみに、卵にミドリムシの塊(厳密には緑の沈殿物)が貼りついても問題なく孵化しました。

話を戻して、臭いについて

入れているのがハイポネックスだけですし、ミドリムシだけの培養ができていますので、臭いという感じは全くしませんね。

エビオス錠を入れる培養方法があるらしいですが、その場合は臭うかもしれません。

・稚魚水槽の管理が楽

この記事を書いているときが、ピグミーの稚魚孵化から6~10日時点です。

最初に生まれた3匹は亡くなることなく、すくすくと育っています。

やっていることは、1回だけ汲み置きの水を足した程度です。

フンの回収も残飯の回収もなく

観察しながら水を足すだけです。

めっちゃ楽!(笑)

あとは、毎日の点灯と消灯くらいしかやっていることがありません。

稚魚育成の経験者は分かるかと思うのですが、

稚魚は水槽に手を加えた拍子に亡くなることがありますよね?

例えば、給餌

少し餌を入れすぎてしまい、水質の悪化が原因で亡くなる

他には、残飯を回収しきれずにカビが発生して死亡。など

稚魚水槽は管理が大変です。

餌一つにしても気を使うことがあります。例えば、ブラインシュリンプをわかしたりだとか…

この方法が上手くいけば、稚魚の管理が難しい魚種でも試してみたいですね。

〇欠点について

利点だけではなく、考えられる欠点について触れていきます。

・栄養価の問題

最初に書いてあることと違う!といわれそうですが…

ネットでミドリムシの栄養価を調べると結構でてきます。

しかし、それはサプリメントなどに使われるのは(おそらく)海洋性ユーグレナなのではないかということですね。

つまり、そのまま鵜呑みにしていいか悩ましいところです。

現に、メダカの稚魚では他の餌を併用しているものをよく見ます。

ミドリムシだけの育成ではもちろん限界があるのは承知していますが、それがどの程度の期間かによってはこの方法自体が手間になるということですね。

分かりやすく言うと、効率が悪い可能性があるかもしれません。

成長が目に見えて遅くなるようであれば、デメリットの1つとしてあげてもいいかと思います。

・メイン水槽への侵入

もし稚魚が上手く育ち、大きくなった場合

その個体はメインの水槽へ戻すと思います。

そのときに、お魚に付着したミドリムシがメイン水槽で大繁殖する可能性が考えられます

これについては、オトシンクルスの併用で何とかならないか色々とやっていますが、コントロールが効かなくなったときがかなり厄介です。

他には、入れる前から添加を止め、遮光して死滅させる方法も考えていますが…

普通に手間です。

これも大きな欠点ですね。

まぁ、現状見ている限りではそれはないのではないかとも思うことはありますが、可能性を否定しきれない為、最悪の事態は考えておきましょう。

・ミドリムシの処理

一応、意図して培養したものなので、捨てるにしてもひと手間が必要です

私はキッチンブリーチを排水に混ぜて、少し放置の後捨ててます。

同様に、水槽を使いまわしたいときに、意図せずミドリムシが混入する可能性があります。

1匹1匹がかなり小さいので注意して下さい。

稚魚水槽仮案

この時点で長々と書いているので簡単にまとめます。

前に薬浴についての記事を書きましたので、その水槽環境を使いまわします。

違う点は、「ライトの点灯」と、薬品の添加ではなく「よく撹拌したミドリムシ培養液を100ml程度の添加」になります。

正直な話として、100mlは目安です。水量6Lであればもう少し多くても大丈夫だと思います。現状やっている手ごたえとしては、もっと入れた方が良いのかもしれないと考えています

まだまだ手さぐりにやっていますね。

水槽を緑にする必要はないと思っていますが。これもまだなんとも言えないです。少ないよりは多い方が良いですが、この量でも十分培養されたものであれば、かなりの数が入り込んでいるので

現状、稚魚の様子や堆積物の状態を見つつ添加量を増やすか検討しています。

日に日に堆積している沈降物が大きくなっているような気もするので、今後の展開によりけりですね。

稚魚水槽なのでフィルターは使っていません。

ミドリムシが吸い込まれても困りますし…。

メンテもリセットに合わせてエアストーンをブラシで磨くだけなのでかなり楽です。

最近、私の記事ではエアレーションとヒーターのみが多いですね。

できるだけ水深が浅く、水面の表面積がある水槽の方が上手くいきやすいかもしれません

想定される対象稚魚

・コリドラスの稚魚

今回の検証に付き合ってもらっているのは、コリドラスピグミー(ピグマエウス)の稚魚たちです。

コリドラスの稚魚育成に関しては、ブラインシュリンプが定番ですよね

そこで、私は思ったのですよ

メダカがあんなにも初期餌料を色々と考えられて、試されているのに、コリドラスなどの底生魚ってそんな話聞かないな、と…

目的はオトシンクルスの稚魚の初期餌料案でしたが、せっかく卵を回収できたのでコリドラス関係の記事もたまにはいいかな、と思いまして

ピグミーの経過は動画やTwitterで追っていこうと思います。

今回の検証は経過が分かりやすいので報告できますね

・オトシンクルスの稚魚

稚魚の初期餌料についての未開拓な部分については、オトシンクルスの稚魚育成についてもの申したいです。

あれだけ、ネットで植物性の餌がなんだ言われているのに、オススメがブラインシュリンプって…

何故にミドリムシやクロレラがメインに出てこないのでしょうか?

稚魚の口径から考えればミドリムシやクロレラの方が食べやすそうなうえに、お勧めの植物性飼料に近いですよ?

これについては、失敗例がどこかにあって、それでブラインシュリンプがオススメであるのならば仕方がありません。

しかしながら、水に溶かしたユーグレナ粉末を与える方法であればブラインシュリンプより楽だと思うのは私だけでしょうか?

ちなみに、私がこれまでオトシンクルスの餌でミドリムシに手を出してこなかった理由ですが…

単純にろ過フィルターとの兼ね合いが難しかったからです。

それも簡易水槽案が確立できたので、他のことと合わせて最近始めるようになりました。

オトシンクルスについては稚魚が手に入らないので、このような構想の段階でしかありませんが、この記事を読まれた方でネグロの繁殖が容易な方は試してみても良いのかもしれません。

その時は教えて頂けると、こちらも記事の参考になるので宜しくお願い致します。

最後に

最後にこの記事を書いている時点(孵化10日目)の最新情報と思ったことを載せて〆とします

おおよそ10匹育成中なのですが…

(最初の個体は3匹なのは分かっているのですが、次々と孵化したためやや数が曖昧でごめんなさい💦)

10日目の個体で1匹、5日目の個体で2匹亡くなりました。ちなみに10日目に亡くなっていました。

あとね

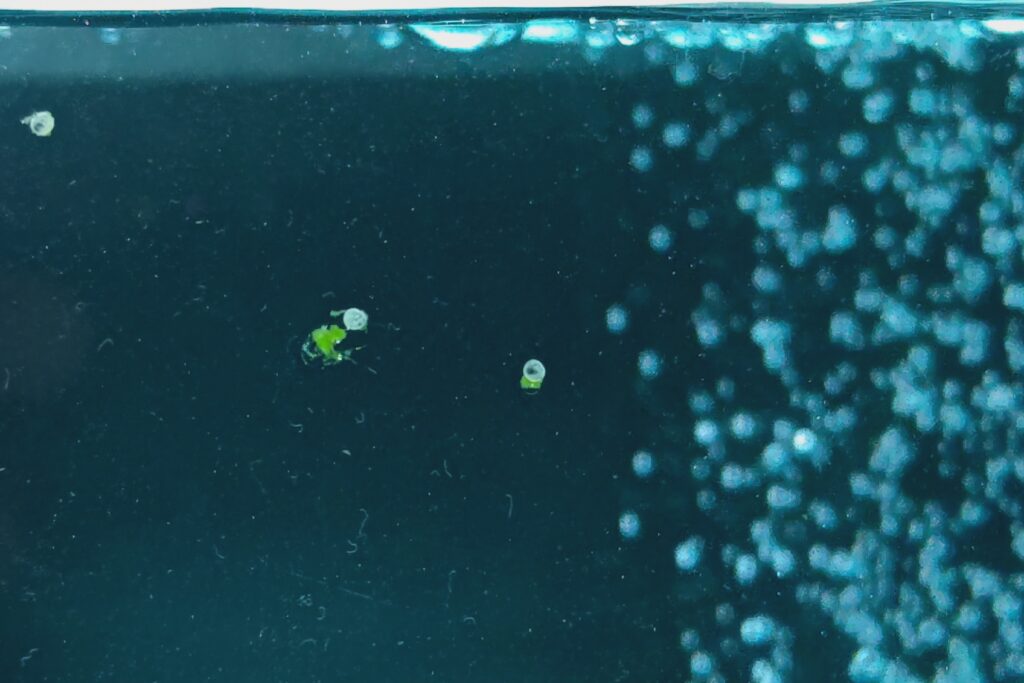

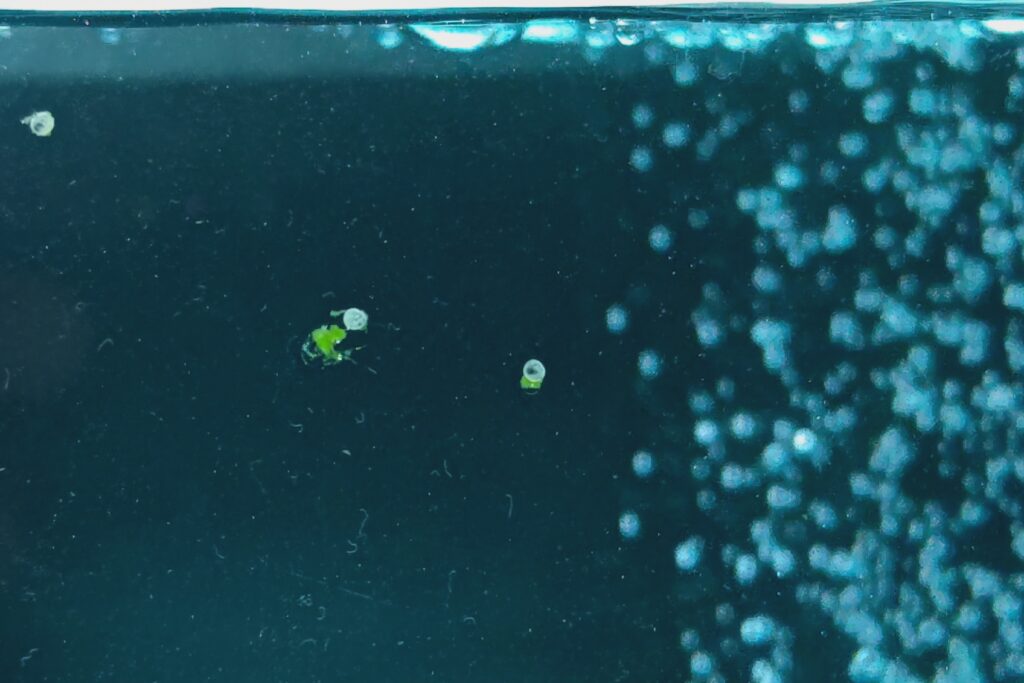

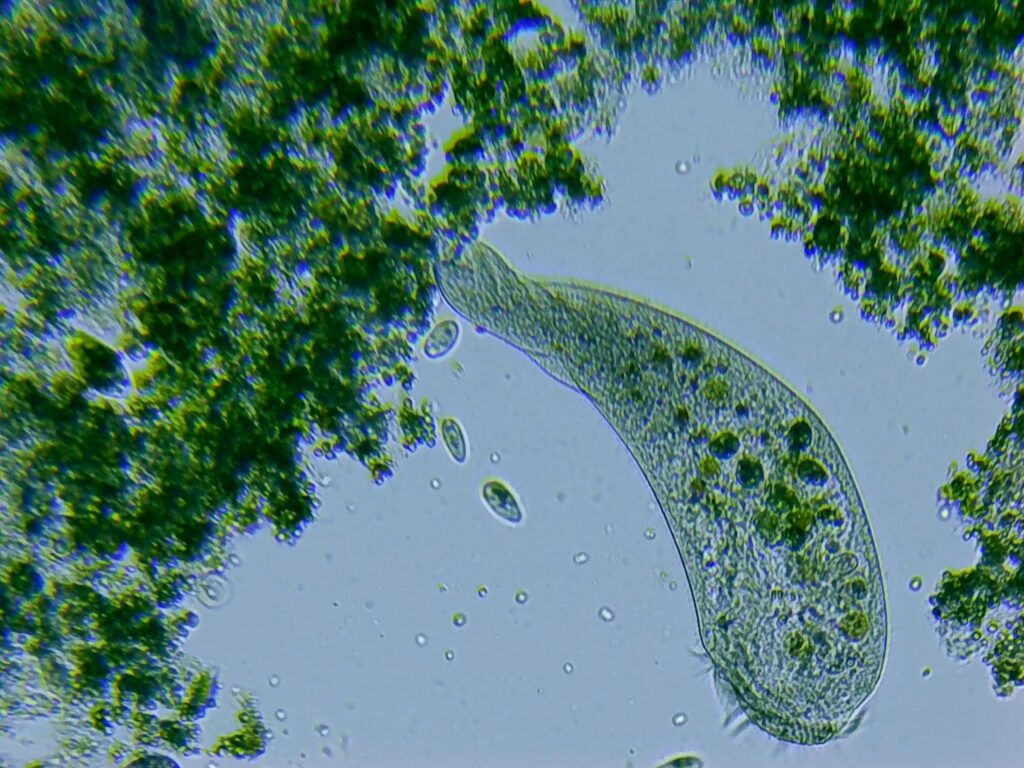

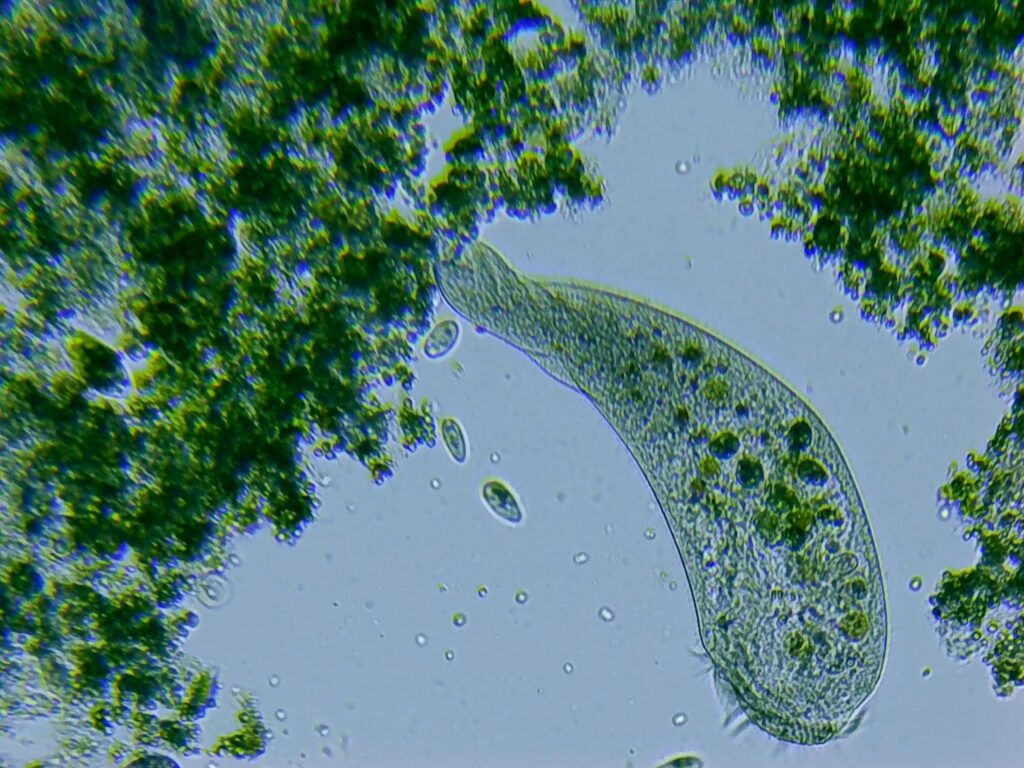

びっくりするほどこんな感じの微生物が多くて、ミドリムシが捕食されているんですよね(笑)

ちなみに、ミドリムシの培養器では純粋培養ができているので、確実に水槽内でのコンタミネーション

稚魚にミドリムシを供給するならかなりの頻度で添加し続けないと難しいかもしれませんね。

顕微鏡では次のような安いものでも、この微生物は見れますね

たぶん、これはメダカ水槽でも同じことが起こっていますよね。

今回のこの試みは正直に申し上げると、「ミドリムシを稚魚に供給する」という点では失敗に向かっています

しかし、初期飼料としては餓死を防ぐためにミドリムシが役立っている可能性が出てきました。

今回の見られた微生物では大型の捕食者が多く存在していましたので、ミドリムシを元にした食物連鎖により、大型の繊毛虫やワムシ類が発生しやすかったです。

このことから、稚魚個体を水槽に戻した際のミドリムシの混入もかなり減らせるのではないかと考えられますし、他の餌と併用して運用する方法も考えられます

経過についてはこちら

もし検討予定でしたら、こちらを必ず観てから行って下さい!

これらはまだ仮案ですので、足らない部分も多いですが、面白がってもらえたらと思います。

今回はここまで

コメント

こんにちは。楽しく記事を読ませてもらっています!うちには50cm40L+の小型水槽にピグミーコリドラス、オトシン並とブルーシュリンプを飼育している水槽が有るんですが、3回に分けて入れたオトシン6匹が1匹も落ちる事も無く飼育出来ています。ピグミーの稚魚もこの水槽内では自然繁殖して増えています。オトシンクルスを安定して飼育出来ている水槽ならば、ピグミーの卵を次回は放置してみてはどうでしょう?意外と上手くいくかもしれませんよ?

オトシンの人工飼料についてですがうちは大豆粕ミールペレットを飽和状態にして、ヒカリのコリタブなどは数日毎に食べ切れる量を与えています。大豆粕ミールペレットのオトシン餌付け成功率は今の所100%です。参考になればと思い投稿しました。

コメントありがとうございます!

ピグミーは現在自然繁殖で管理しています。仰るようにオトシンクルスが安定して飼育できている環境ではとくに何をすることもなく繁殖していますね!

また、餌についての情報もありがとうございます

大豆粕ミールペレットがあるのですか!人工飼料に入っているのはよくあるかと思いますが、そのような単体商品があったのは驚きです(;゚Д゚)

様々な人工飼料を試してみましたが、どうも餌の種類以外のものが餌付けには重要なようです。オトラブショウ様の飼育環境がオトシンクルスにとって餌を食べやすい環境なのかもしれませんね(*´ω`*)