こんにちは

あんきもです(*´ω`*)

水質浄化に関わるバクテリアについてまとめてみました!

バクテリア剤に含まれていたり、アクアリウムのお話で触れられていたりする種類をピックアップしてまとめていきます

ぶっちゃけ滅茶苦茶長いです。

具体的にはこの記事よりも文章量あるかもしれません

話の内容としてはあまり聞きなれない情報もまとめていますので、バクテリア剤に入っている細菌が気になる程度の人は目次欄から見たいところに飛ぶことを推奨します

バクテリア剤購入などの参考になればいいですね!

それではいってみましょう!

はじめに

大変申し訳ありませんが…

以降の内容は大筋が私の知識で、足りない部分はネット情報などをかき集めて一個人が考察したものなので、個々の内容は情報が浅い部分が否めないです。

この細菌あげてないのかよ!

みたいのがありましたら、ただ単に私の知識不足になるので、申し訳ありません。

バクテリア剤に書いてあるものを眺めながら知っているものを選んでいます。

もしかすると、書くことが多すぎて脳内処理が追い付かなかった可能性があるので、後日ゆっくり見ながら増やすこともあるかもしれませんね

(その時は「追記」と書いておきます)

正直申し上げると、調べた限り詳細な情報がそこまで多くないので、それでもいいと言える人に見ていってほしいですね。

あくまでも商品の中のバクテリアが無害な(有益な)種類であることを前提としています。

菌株によっても効果の良し悪しは変わるので、そこは流石に分かりませんね。

その部分は、その品種を作った企業に聞くしかありません。

あと、もし詳しい人がいらっしゃいましたら、情報元を含めてコメントを送ってもらえればと思います

適当に選んだ情報ソースは文章にリンクを付けていますので、気になる人はそこから他のサイトに飛んでください

※pdfのリンクには(pdf)と書いておくので注意して下さい

人によってはバクテリア剤などの商品リンクがあって煩わしいかもしれませんが、載せる写真がないので文章ばかりになってしまうことへの対策になります。

レイアウト上の問題ですが、寛大なお心でみてもらえると助かります。

細菌の写真は簡単に撮れないですし、撮れても小さい粒なので、画像映えがありませんね…。

硝化細菌

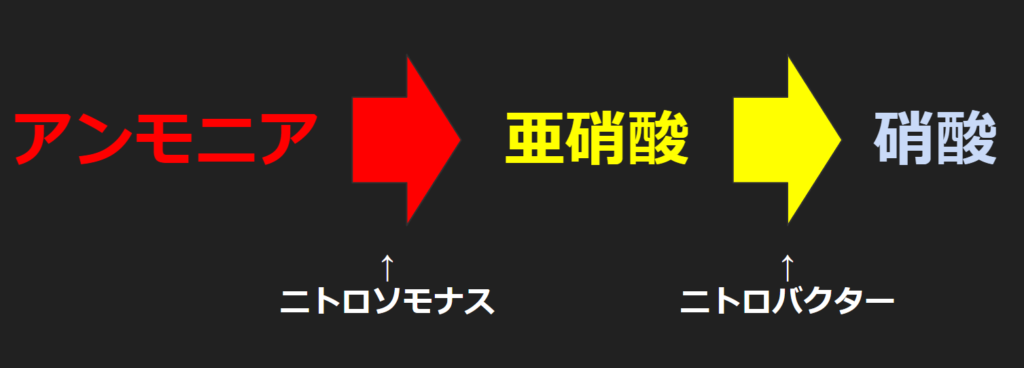

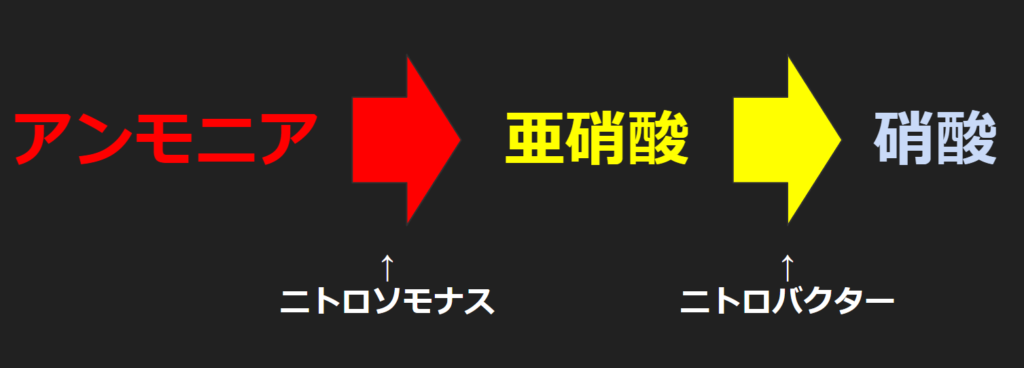

硝化に関わる細菌たちで、

アンモニアを酸化して亜硝酸を生じたり(亜硝酸菌)、亜硝酸を酸化して硝酸を生じたりする細菌たち(硝酸菌)を指します。

短く硝化菌と呼ばれることもありますね。

このアンモニアや亜硝酸の酸化を行うことでエネルギーを得ているので、有機物の利用以外でエネルギーを作る独立栄養生物でもあります。

そのため、極論を言えばこれらの細菌を増やすために過剰な有機物を入れる必要はありません。

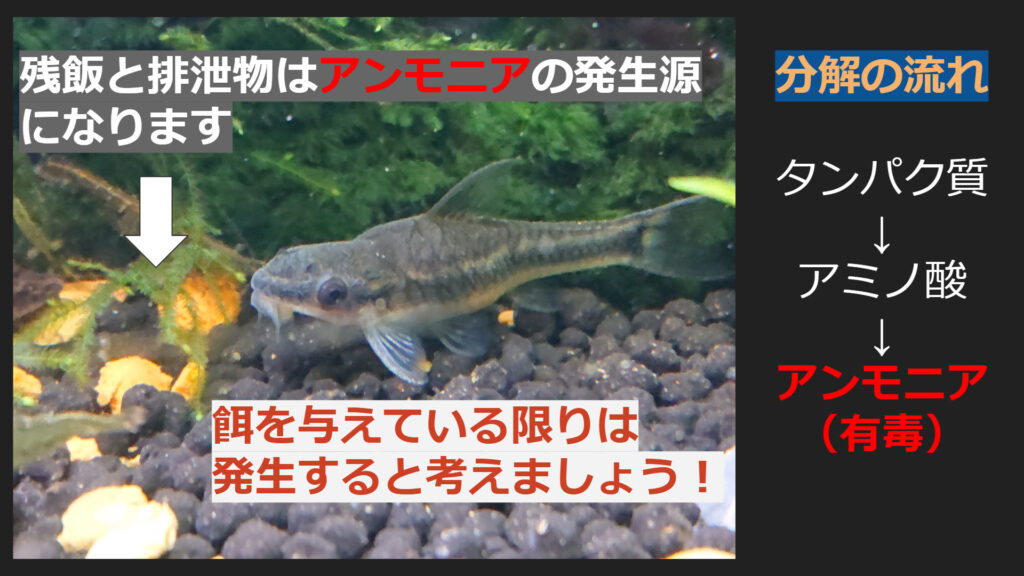

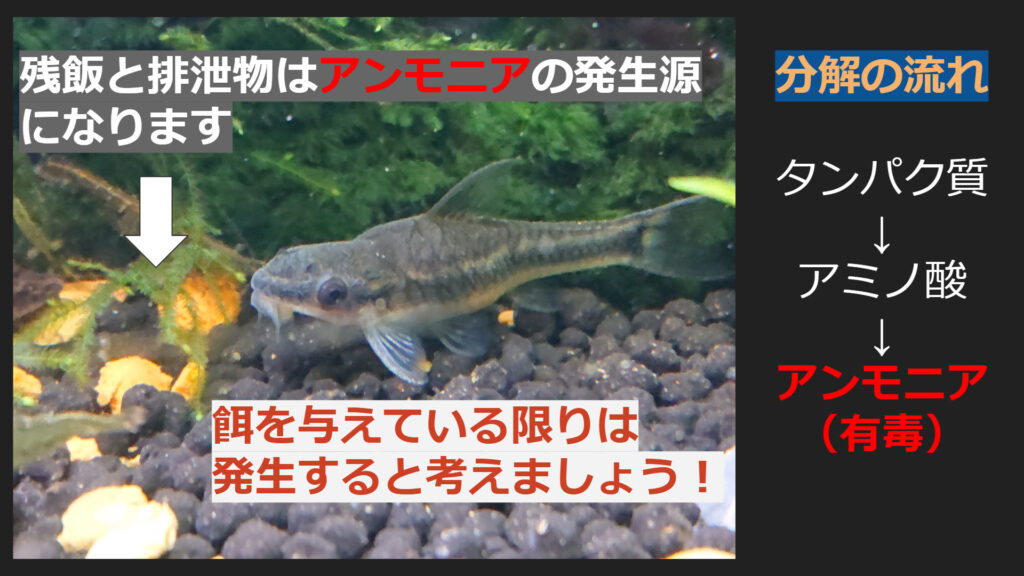

エネルギー源となるアンモニアは、とくにお魚生体からアンモニアが排泄されるので、それらを利用して活動します。

餌が多ければ増えやすいのは確かなのですが、大腸菌などの細菌と比べると分裂速度が非常に遅いため、水槽内で安定して増えていくまでかなりの時間がかかりますから、立ち上げ初期は給餌量には気をつけたいですね

あと、自力で壁面やろ材に付着する能力がありません。

それは自己生成する有機物は成長などに使っていますので、付着の為に生成する粘性物質(有機物)の分泌を行っていないからですね。

外からの有機物を使わないのに炭素源をどうしているかと言えば、水中にある炭酸を利用しています。

バクテリア剤という名前で売られている商品に含まれる硝化細菌は、アンモニア酸化菌と亜硝酸酸化菌の両方が入っていると考えています。

その点を分けて紹介している商品はあまり見られませんが、片方しかいないということはないと思います。

とくにその点を触れていなければ、両方が入っているのではないですかね

もちろん、バクテリア剤大手では細かく紹介していることもあるので、購入前に一度検討してみるのもアリですね。

余談ですが、

水中は陸上と比べて酸素がかなり少ないです。

水面付近を揺らして水中に酸素を溶け込ませるというのが一般的ですが、細菌の多くは壁面や底床、ろ材にいるので水面付近の壁面ならともかく、底の方は酸素濃度が低くなることが考えられますね。

硝化細菌は独自で壁面やろ材に取り付く能力がないため、綺麗な水槽では水中を浮遊しています。

バイオフィルムを形成する細菌が増えてくると、それらのバイオフィルムに取り付きますが、そのような有機物を利用する細菌の多くは酸素も利用するため、硝化細菌と酸素を奪い合う関係にあります。

バクテリア剤の注意事項にも十分な曝気を推奨しているので、これらの情報を踏まえて水槽環境を考えたいものですね

既に硝化細菌について沢山書いてしまったので、それぞれの種類に関しては短めに書いていきます。

ニトロソモナス属

硝化菌ではかなり有名な細菌ですね。

グラム陰性の非芽胞形成通性好気性桿菌です。

このように書いていくのは、染色して顕微鏡観察する人への配慮もありますが、後々重要になります。

酸素がある環境でアンモニアを酸化させる亜硝酸菌です。

そのため、増やすことを考えるなら十分な酸素がある環境を維持したいですね。

pH 8近くで最も活性化するという話を聞きますし、pH 6未満ではかなり活性が下がるという話を聞きますが、pHが低いからといってアンモニア(アンモニウムイオン)が増えたということは無かったですね

ニトロソスピラ属

あまり聞かない人もいるかもしれませんが、亜硝酸菌の一種です。

グラム陰性非芽胞形成好気性らせん菌で、Wikipediaでは混合栄養生物と出てくるのですが、文章から従属栄養生物の面と独立栄養生物の面があるのかもしれませんね。調べても情報があまりでてきませんが、実はニトロソモナス属と同じ「ニトロソモナス科」の細菌です。後述しますが名前の似ている細菌がいます。

ニトロコッカス属

海水の硝化細菌として聞いたことがあります。グラム陰性の非芽胞形成好気性球菌です。

正直に話すと、私はこのニトロコッカスについてあまり知りません。

pHが少し高いところが適正で、亜硝酸菌であることは知っているのですが、ネタにし辛くて書くのをやめようか悩んだ細菌です。

ニトロコッカスが入っているバクテリア剤が見つからなかったので、昔から効果があると聞いていた海水用バクテリア剤を参考にあげておきます。

ニトロスピラ属

さっき出てきた細菌じゃん!と思ったそこのあなた。

気持ちはよく分かりますが、違う細菌です。

グラム陰性好気性らせん状桿菌で、ニトロソモナス科ではなく、ニトロスピラ科の細菌です。

実は硝化細菌の中ではニトロソモナスくらい名前があげられていたりします。

この並びをたまに見るのは私だけでしょうか?

でも、この商品以外ネットで調べてもとくに出てきませんでした…。

意外とニトロスピラはマイナーですかね?

この細菌は亜硝酸を酸化させる硝酸菌なので、ニトロソモナスがアンモニアを亜硝酸にして、ニトロスピラが亜硝酸を硝酸にする…

この組み合わせで利用されることあるからですね。

ここでちょっと気になった人もいるかと思います。

ニトロバクターはどうした?と…

ニトロバクター属

アクアリウムでは最も有名な細菌の1つではないでしょうか!

こちらもニトロスピラと同じ硝酸菌で、グラム陰性の非芽胞形成通性好気性桿菌です。

ニトロソモナスとニトロバクターの並びも有名ですね。

ニトロバクターに関しては、学生の頃に硝化を授業で学んだついでに覚えました。

生物の教科書にも書かれる程度には有名な細菌です。

多くのバクテリア剤にはこの細菌が使われているはずなので、お手元のバクテリア剤を見てみて下さい

硝化細菌は有名な割には説明が少ないのは、硝化の話をすると適正環境辺りしか話すことがないのでかなり短めになってしまいます。

その適正環境も、例えばニトロバクターでは「弱アルカリくらいが活性は高い」というように書かれますが、実際に管理しているとpHが低くても硝化が十分行われている経験のある人が多いと思います。

個人的な意見で恐縮ですが、

硝化関係の淡水アクアでのお話は「分裂速度が遅い」「酸素が多い方が良い」辺りが実感しやすいと考えているので、その他の情報は割愛します。

そもそも硝化細菌は情報サイトが多いですからね。

知っている人も多くて釈迦に説法しているような気持になってしまいますので、こんなところで許して下さい。

脱窒菌(一部のシュードモナス属)

おまけ的な内容ですが、亜硝酸を硝酸ではなく窒素にしてしまう細菌がいます。それが脱窒菌(脱窒素細菌)です。

有名なところで、シュードモナス・スタッツェリやシュードモナス・デニトリフィカンスあたりがあげられますね。

シュードモナス属は、グラム陰性の非芽胞形成好気性桿菌です。

脱窒に関わる細菌は通性嫌気性菌だと思います。

どちらも硝化細菌と違い、有機物を利用する従属栄養生物です。

バイコムでは商品として売られているものもあります。

淡水用と海水用が別々で売られているので、流石バイコムですね。

脱窒ばかり注目されてしまいますが、有機物分解菌でもあるので、生物ろ過に関与する細菌であるという認識が私にはあります。

実際、有効なのか?と聞かれると難しいのですが、この脱窒という行程は嫌気的な環境下で起きやすいので、水槽内やろ材内に嫌気的な環境を作りつつ、それらの細菌が使える有機物を準備するという条件が必要です。

もっと言えば、立ち上げから脱窒が安定するためには硝化が安定しなくてはいけません。

とくに人気な小型水槽ではこれを効率的に行うよりも、水替えした方が早いため、小型水槽なら受ける恩恵はそこまで高くないと私は思います。

商品の否定みたいになってしまいましたが…

こちらの商品の性能の一部であり、水草水槽のように底床が厚い水槽では脱窒の条件が整いやすく有用なこともあるため、水槽によっては恩恵が大きい可能性があります。

何度も書いていますが、有機物分解菌であるため、まったくの無意味と片付けてしまうのには疑問がありますね。

そのため、水槽のシステムに最初からカウントするより、期待する程度に留めておく方がいいでしょう。

初心者用のバイコムセットとして、これを使っている人をよく見ますが、片方が脱窒菌入りのため悪くない選択肢だと思いますね。

語ると長くなりますし、ろ材や水槽環境以外にも沢山考えることがあるので、ここでは上記以上の話は割愛させてください。

芽胞形成菌って何?

また余談で申し訳ないですが、ちょっと気になった人もいるかと思うので補足情報を1つ

上記の内容で、やたら「非芽胞形成」というワードが出てきますが、そもそも“芽胞”をご存知でしょうか?

細菌が形成する芽胞とは、簡単に述べると劣悪な環境に対応するための状態です。

極度な水温変化やpH変化などの水質が適さない環境になったり、薬剤の添加などによる細菌にとって危険な環境になったりすると、芽胞形成菌は芽胞を作ります。

この芽胞は非常に耐性が高く、種類によっては高温や高pH(アルカリ)などの生物が生存するのが難しい環境下でも生き延びることができます。

硝化細菌は(私が調べた限りでは)非芽胞形成菌で、芽胞形成菌ほどの耐性はありません。

そのため、アクアリウムを長く行っている人でも、硝化細菌は大事に扱っていきたいろ過バクテリアになりますね

一方で、芽胞形成菌に関してはあんまり意識しなくても何とかなるだろうという気持ちが私にはありますね。

よくない話をすれば、食中毒で問題になる細菌には芽胞形成菌がいます。

ウェルシュ菌も芽胞形成菌です。当たり前ですが、芽胞形成菌でなくとも注意して下さい。

私は、カンピロバクター(非芽胞形成菌)で大学時代に苦しみました。地獄です。

煮沸やアルコール消毒でも芽胞形成菌は生き残る場合があるので、これを考えると水槽内に発生した芽胞形成菌の排除が難しいというのはなんとなく分かって頂けたでしょうか?

水槽に薬剤使うのはハードル高いですよね

この後の話に関係するので少し触れさせてもらいましたね。以上長い余談でした。

有機物分解菌

これについては過去にブログ記事をあげているので、水槽内の有機物分解についてのお話を是非とも読んで頂きたいです。(最後に載せておきます)

水槽の立ち上げなどで、餌となる有機物(人工飼料など)をあえて何も生体がいない飼育槽に入れて、ろ過バクテリアを増やす方法があったりしますが、それで主に増えるのが有機物分解に関わる細菌です。

無意味ではありませんが、過剰にアンモニアが生じる状況を作るのは最適とも言い切れませんね。

ほどほどが大事です。

また、硝化細菌が十分な働きができるように、その地盤を固めておく必要があります。

そこに関与するのも一部の有機物分解菌になりますね。

立ち上げ時は、硝化細菌よりも先にこのような細菌たちを意識したいです。

それではバクテリア剤によく使われる細菌を紹介していきます

バチルス菌

よく「バチルス菌入っています!」と書かれている程度に有名な細菌ですね。

バクテリア剤で言えば、夏場の冷やし中華のような気軽さでメニューに入っている細菌です。

グラム陽性の芽胞形成桿菌で、ほとんどが偏性好気性細菌です。

エアレーションをしっかりしてあげると増えやすい細菌になりますね。

有機物をエネルギー源とするので、水中にある有機物分解バクテリアとしてよく利用されます。

上記したように、芽胞形成細菌であるので、環境変化に滅茶苦茶強い細菌になります。

どのくらい強いかというと、科学実験ではおなじみのオートクレーブ(圧力鍋みたいなもの)がしっかりと使えるかの試験で使われるくらい熱に耐性があります。

水槽を水洗いした程度では普通に生き残っていますし、乾燥にも強く、空気中を漂う雑菌にもバチルス菌はいると思います。

自然界のどこにでもいるありふれた細菌になりますね。

増殖速度は、参考までにバチルス・サブティリスは好適条件で46回/日 増殖を繰り返すらしいので、大腸菌が20分程度で1回分裂することを考えると、少し遅いくらいの速度で増えていくことが分かりますね。

アクアリウムを長くしているとリセット後でもそこまで生物ろ過に困らなかったりしますよね。

とくに水槽を使いまわしていたり、底床やろ材などを再利用することが多いので、よくあるように思います。

それらにくっついてきたバチルス菌のような細菌が速やかに増殖しているからなのではないか?と私は考えているのですが、いかがでしょうかね?

アクアリウムの生物ろ過において、有機物分解細菌は硝化細菌より軽視されがちなので、これらが定着しているアドバンテージを忘れて、初心者へのバクテリア剤不要論を語る人がいるのは困りものだと思います。

長くやっている人ほど、意外と知らないところでバチルスのような丈夫な細菌たちの恩恵を受けていますからね。

前にブログ記事にしたので今回は大きく省略しますが、バチルスなどの細菌はバイオフィルムの元となる粘性の物質を分泌する細菌なので、壁面に付くことのできない硝化細菌が壁面やろ材に付着し、効率よく生物ろ過ができるための餌や場所を提供する重要な役割があります。

バクテリア剤のバチルス菌の役割は、「有機物分解と硝化細菌が住み着く場所を作ること」だと覚えていってくださいね。

これらのバイオフィルムを形成する細菌は、白濁り解消にも役立つので

「バクテリア剤を入れたら白濁りがとれた!」というのは、バイオフィルムに白濁りの原因微生物が定着していったにすぎません。

バクテリア剤の細菌が、白濁りの原因を食べているわけではないんですよね

この話も需要があれば記事にしましょうかね..。コメントがあれば考えます。

余談ですが、キョーリンの人工飼料で「ひかり菌」というのが入っていますね。あれもバチルスらしいですよ

枯草菌

アクアリウムでバチルス菌と言えば主に枯草菌を用いています。

先程例にあげたバチルス・サブティリスは枯草菌になります。

早速余談になりますが、学校などでゾウリムシを培養するときに昔は藁を煮沸したものを使っていました。

これは枯草菌が芽胞形成菌であることを利用していて、他の細菌は煮沸殺菌されても枯草菌は芽胞で生き残っているので、枯草菌以外の雑菌が残らないようにして培養するためですね。

ゾウリムシの餌は細菌なので、この方法では枯草菌を安定して供給することが可能です。

実は下手なゾウリムシ培養よりも雑菌のコンタミが比較的に少ないのもポイントなんですよね。

肉眼でも発生が分かりやすく、偏性好気性細菌であるので、培養していると水面付近にバイオフィルムの膜を形成するため視覚で判断可能です。

ゾウリムシは多少の嫌気状態でも生存可能なので、バイオフィルムで表面が覆われていても生きています。

あと、抗生物質を出す(pdf.)ため、下手な雑菌が増えにくいのも特徴でしょう

ここで出てきた通り、バイオフィルムを形成し、酸素を非常に好む性質があります。

酸素が多く水中に利用できる有機物が多いとガンガン増えていきますね。

個人的に最も性能とコスパを推しているフィルターが「上部式フィルター」なのですが、飼育水が空気と触れる機会が多いことから、枯草菌のような偏性好気性細菌が非常に増えやすい環境に最適と言えます。

エアレーションが有機物分解に効果的なのも枯草菌のような有用な細菌が好気性細菌であることが多いからですね

(学生の頃、使っていた上部式フィルターにカットした水草を乗せまくっていたのはいい思い出です。その当時も枯草菌を意識していました。効果があったかは分かりません。)

納豆菌

「え?納豆菌って枯草菌の一種じゃないの?」

と思われた人もいるかと思います。

はい、納豆菌はバチルス・サブティリスの一種です。

しかし、食用に使われる菌株は、Bacillus natto SAWAMURA という名称(現在はB.subtilis(natto)改名済み)で、品種があるバチルス(pdf.)になります。

サブティリスと同じ種類ですが、食品で利用されているため別枠でまとめました。

行程は枯草菌の培養と同じく藁を加熱処理して生き残った納豆菌を使っています。

納豆菌の余談終わりです。

私が学生の頃、納豆のネバネバはかなりホットな研究対象だったと記憶しています。

そのため、アクアリウムで納豆菌を利用するということは、私にはそこまで違和感がなかったりしますね。

記憶を頼りに書いている部分があるので、間違っていたら申し訳ないです。

納豆菌と枯草菌の違いと言えば、ナットウキナーゼ(酵素)の有無がありますね。

人では良い効果が知られていますが、お魚にはどのような効果があるかは私もそこまで詳しくありません。

枯草菌と同じくバイオフィルムを形成することができるので、アクアリウムでの水質浄化能力は期待できると思います。

生存能力も申し分なく、バチルスなので滅茶苦茶環境変化には強いです。

ただ、記憶が正しければ、他の枯草菌と違い生育にはビタミンB群が必要だったと思うので、他の細菌が作り出すか添加するかの必要がありそうですね。

意外とアクアリウムの添加剤でビタミンB群が入っていることは少なくないので、そこまで難しいことでもなさそうです。

枯草菌は元々タンパク質や糖などを分解する酵素をもつので、納豆菌もそれらをもっているでしょう。

とくに大豆タンパク分解ができているのでタンパク質分解には期待できますし、生体に食べられることでプロバイオティクスと合わせて効果があると考えられますね

調べていく内に、納豆菌に対する否定的なサイト記事を見かけましたが、個人的な意見として、納豆菌意外にも複数の細菌を混ぜている商品が多いので、あまり気にするようなことではないと思いますね。

ただ、上記したように枯草菌と納豆菌は同じように考えるべきではないというのも少し分かるので、ここでは別々に分けて考えてみました。

乳酸菌

実は、乳酸菌は簡単に説明すると一定量の「乳酸」を生み出す細菌の総称なので、上記した枯草菌のように共通する学名があるわけではありません。

桿菌のものもいれば、球菌のものもいます。

共通しているのは、グラム陽性で非芽胞形成菌なところですね。

主に偏性嫌気性細菌であると言われますが、中には通性嫌気性細菌もいるので、言われるほど酸素がまったくダメというわけでもありません。

偏性嫌気性細菌のイメージが強い理由は、おそらくビフィズス菌が偏性嫌気性細菌だからだと私は勝手に思っています。

乳酸菌の説明を見ると、「動物性」「植物性」など分けられていますが、それは元になる物が何かによって変わるからですね。

チーズなどにいるのは動物性、味噌などにいるのは植物性。こんな感じです。

乳酸菌が良い理由としては、文字通り「乳酸」を生み出すからですが、何故良いのでしょうか?

乳酸は有機酸の一種でpHを下げる効果があります。

病原菌にはpHが低いと活動が鈍るものがいるので、有機物(主に糖)を分解しつつ乳酸生成によって病原菌が増えるのを抑える効果があるため利用されています。

とくに腸内での活躍が期待されているので、私も詳しいメカニズムは説明できませんが、免疫力向上のプロバイオティクスによる効果がある(pdf.)そうです。

実際に養殖でも乳酸菌配合の餌を使用して腸内フローラの改善を行うことで、免疫力を向上させているようですね。

有機物分解であげていますが

有機物分解能力が非常に高いというわけではなさそうなので、他の細菌の活性化だったり、免疫力向上の目的で入っていたりと有機物分解の用途とは別であることが多いですね。

乳酸菌は死んでいても効果があると言われており、実際にカルピスの原液が殺菌処理されているのは有名な話です。

それでも乳酸菌由来の成分や乳酸菌の遺骸が腸や微生物にいい影響があることも知られています。

生物ろ過バクテリアとして、というよりは「生体の健康に関与するバクテリア」という考えの方が用途としては良いのかもしれません。

ビフィズス菌

先程もできましたが、乳酸菌で最も有名なのはビフィズス菌と言えるのではないでしょうか。

偏性嫌気性桿菌で「放線菌」という細菌の仲間です。

ビフィズス菌は放線菌のビフィドバクテリウム属の細菌のこと指していまして、糖を分解して乳酸や酢酸を生み出します。

偏性嫌気性細菌ですが、酸素にはある程度耐性があるらしく、開封後の製品内でも生存は可能のようです。

水中では陸上よりも酸素が少ないのでとくに影響は低そうですが、生体に速やかに取り込まれる工夫があった方が良いかもしれませんね。

だからこそ、養殖での乳酸菌は飼料に使われているのでしょう。

もしビフィズス菌配合の餌があるならしっかりと脱酸素剤を入れて餌の劣化に気をつけたいですね

ラクトバチルス属

バチルスと聞くと、バチルス菌の仲間か!と思ってしまいますね。

中らずとも遠からずで、“バチルス綱ラクトバチルス目”でバチルス(枯草菌)とは分類がここで分岐している細菌です。

食品としては、ヨーグルトとザワークラウトの発酵が有名ですね。

乳酸菌の中でも酢酸を作らず乳酸を生み出す通性嫌気性菌です。

好気的な環境下でも有機物分解を行う乳酸菌なので、ビフィズス菌よりも扱いやすい可能性がありますね。

乳酸菌と聞くとビフィズス菌が思い浮かぶかもしれませんが、私はこのラクトバチルスも乳酸菌のイメージとして強いですね。

おそらく、ラクトバチルスは多くの人が知っているでしょう。

ラクトバチルス・ブレビスはご存知でしょうか。

ラブレ菌という名前で商品に入っていることがありますね。

あれもラクトバチルスです。

他にも、L.カゼイ・シロタ株なんて乳酸菌がいますが、最初のLはLactobacillusの頭文字なので、これもラクトバチルスです。

乳酸菌のお話を読んでいる人は、バクテリア剤のイメージとはかけ離れていっているように思うかもしれませんが、実際にバクテリア剤情報としては「乳酸菌」の項目で書いた内容がほとんどだったりします。

ラクトバチルスで少し種類を紹介したのは、ラクトバチルスの種類は多いので、菌株によって高い効果や耐性(pHや塩分など)が期待できるかもしれないという考察があるためあげています。

ビフィズス菌含め、人体での影響を長く研究されている細菌なので、有機物分解以外にも「免疫力向上」を目的に添加してみるのも良いかもしれません。

あまり乳酸菌の種類を掘り下げると脱線してしまうのでここら辺で勘弁して下さい。

乳酸菌余談(民間療法)

私はアクアリウム歴だけは長いので、民間療法に関するものは過去に色々と試しています。

その中でも、お魚生体へのビオフェルミン投与のお話について少し紹介します。

私が学生の頃から聞いているので、既に10年以上前からこの民間療法はある話です。

免疫力が下がった個体や排便が悪い個体への改善方法としてのビオフェルミンを投与するというものですね。

効果があるか聞かれると困ってしまうのですが、ビオフェルミンに含まれる菌株は主に人由来のものなので、効果があるとは必ずしも言い切ることが私はできません。

ただ、ビオフェルミン添加によって生体が亡くなったということは聞きませんし、実際私もありませんでした。

個人的な構想として、オトシンクルスに添加したら何かしらの良い効果を得られないか期待していたりするので、今後やってみようと思います。

話を戻して、「効果がある」という前提でお話すると、乳酸菌が生み出す乳酸や酢酸によって腸内のpHが下がり、生体にとって良くない細菌(悪玉菌)の増殖を抑える効果が期待できそうです。

実際にやってみると、細粒は速やかに溶け、錠剤は炭酸カルシウム辺りが底に残るようになります。水に溶かして使うなら細粒タイプ、生体に食べさせたいなら細粒タイプを餌に混ぜるか錠剤タイプを割って入れると使いやすいかもしれません。

ただ、錠剤のものは他にもいろいろと入っているので、私が使用していた範囲では問題はありませんでしたが、自己責任な方法であることはお伝えしておきます。私が行った最も少ない水量では10Lに0.5~1錠でも問題がありませんでした。

乳酸菌は生きて腸に届くことも有効ですが、たとえ乳酸菌の死骸でも免疫に効果があることが分かっているので、海水・淡水問わずに利用されている民間療法だったりしますね。

たまに勘違いする人がいるのですが、免疫力向上はあくまでも予防であり、自己治癒力を高める手助けにしかなりませんので、特効薬と勘違いされては困りますね。

また、民間療法であるため大正製薬はこのやり方を推奨していたりはしないと思います。そこはお忘れなきようお願いします。

放線菌(アクチノバクテリア)

ビフィズス菌でも出てきた放線菌も有機物を分解する細菌です。

グラム陽性であり、芽胞形成の有無は分かりませんが、菌糸を形成して増えるという特徴があります。

放線菌にも抗生物質を生成する種が多数いるため(pdf.)、雑菌の繁殖を抑えたりする効果がありますね。

糸状菌(カビ)とは違いますが、水処理などではフロックの沈降に影響する“糸状性細菌”と言われることがあります。

バイオフィルムを形成する粘性物質を形成し、汚泥中のフロックに根付くので、水処理で問題を起こすことがあってもアクアリウム程度の規模では有用な有機物分解細菌になります。

ビフィズス菌は偏性嫌気性細菌でしたが、多くの放線菌は好気性細菌なので、エアレーションが効果的です。

また、増殖速度も速いため、バチルス菌と同様に「有機物分解とバイオフィルム形成」に役立つ細菌でしょう。

自然界にも海水・淡水問わず様々な場所に生息しており、分解が難しいキチン質の分解を行える細菌であることも知られていたりしますね。

種類など書いていこうか悩みましたが、バクテリア剤では「放線菌」とだけ書かれていることがほとんどなので、放線菌に関してはここら辺にしておきます。

私も放線菌の細かい種類については詳しくないのもあります。

短くなってしまいましたが、バチルス菌と同じく有用な細菌です。

リンク先のバクテリア剤の説明で、土壌細菌に関するものがあるので、放線菌は土壌細菌としても珍しくないことから入っていると思われます。

酵母菌

しれっと、バクテリアです!みたいな勢いで載っていますが、バクテリアではありません。カビと同じ真菌類です。

身近なものであれば、料理に使うイースト菌が酵母ですね。

アクアリウムでは発酵式CO2添加の原料として知っている人もいるかもしれません。

芽胞は形成しませんが、胞子を作って休眠します。

酵母と言えば植物についているイメージがありますが、海や淡水にも酵母は生息しているんですよね。

「発酵」という代謝も行い、酸素が乏しい環境でも有機物を利用します。

そのため、酸素があっても無くても有機物の利用できる細菌といえば優秀に感じますね。

ちなみに、イースト菌を水槽に入れればいいじゃん!と思った人もいるかと思います。

昔、水道水で溶いて試しましたが水中でも有機物を利用しているのが分かるので、全く効果がないとは言えませんね。

この話は、発酵式をしている人なら分かりますね。

糖を利用してCO2を出しているのが分かります。

理由はやってみれば分かると思いますので、まずはコップに溶かしてみて考えて下さい。

話を戻して、ろ過微生物として利用できるかについては、水中に生息する酵母なら居つくことも考えられますね。

実際に水質浄化に酵母が使われている(pdf.)話もあるので、意外とこの手の話は調べれば出てきます。

酵母菌の濾過能力について個人的な予想ですが、水草水槽などで枯死した水草の分解なんかに酵母は良いのではないか?と思いますね。

でも、私は酵母単体では高い水質浄化作用があるイメージはないです。

複数のバクテリアと共に商品化されているので、「酵母配合だから買う!」というよりは、他のバクテリアの利点も見て検討した方がいいと私は思います

光合成細菌

商品としてはPSBが有名ですね。

水槽内にある厄介なリン酸などを利用することで知られていますが、藻類みたいなイメージがある人も少なくないと思います。

ちなみに、生体にはリン酸は必要不可欠で、細菌はリン酸を積極的に利用しています。

その中でも光合成細菌はよく聞く話であると個人的に思います。

使われているのは、“紅色硫黄細菌”と“緑色硫黄細菌”という硫黄を利用する細菌や、紅色非硫黄細菌という硫黄を利用しないものもいますね。

光合成を行うための色素をもつ細菌なので、培養液が独特な色をしています。

光合成をする硫黄細菌は、硫化水素などの硫黄を用いて光合成しますが、淡水の水槽内では硫化物がそこまで多いわけでは無いので、淡水では主に非硫化細菌の方が用いられているのではないかと思います。

海水との兼用ではどちらとも入っているかもしれませんね。

地味に知られていないのが、珪藻と同じく滑走運動をするということ。

フワフワ漂うのではなく動くことが可能な細菌だったりします。

光合成非硫化細菌は、有機物などを利用して光合成する細菌なので、水中の有機物分解に役立つ能力があると言えます。

勘違いする人もいますが、PSBなどにいる細菌は光合成するとはいえど酸素を発生しているわけでは無いので、他の生体の為に曝気は普通に行ってください。

上記したような細菌は、酸素非発生型光合成を行います。

(必ずしも「光合成=酸素発生」というわけではありません)

アクアリウムでは厄介な藍藻がそのシアノバクテリアになります。

他にも特性として、PSBの光合成細菌はアミノ酸やビタミンなどを豊富に含むため、生体内に取り込まれると免疫力向上に繋がるらしいですね。

読んでいて分かったと思いますが、水槽内で増やしたいのであればライトは必要になります。

水槽内で増やしやすいかというと、このような細菌は、高い栄養価があるためか捕食対象になりやすいと経験上思いますね。

ミドリムシもそうなのですが、光合成を行う微生物はかなり他の微生物に食べられやすいと思います。培養するにしてもコンタミには気をつけて下さい。

「ろ材に付いて増やす」というよりは、「飼育槽で有機物分解をしてもらう」という考えの方が良いのかもしれません。

そのため、他のバクテリア剤と比べて用途がちょっと違いますね。

他の有機物分解細菌が含まれたバクテリアは、バクテリアが居つくことを目的としていますが、光合成細菌のバクテリア剤はビタミン剤とバクテリア剤を合わせたものだと思っています。

他のバクテリア剤と比べ持続力には期待できないので、定期的に添加することで効果のあるものだと思いますね。

この部分は乳酸菌に通じるものがあります。

稚仔魚や餌の経口摂取の難しい個体などに有効な部分もあるかもしれないと考えると非常に便利ですね!

善玉菌(おまけ)

アクアリウムのバクテリア剤の紹介で最も多く使われていそうなワードがこの「善玉菌」です。

それでは、どのような細菌が善玉菌なのでしょうか?

それは、上記したすべての細菌が該当します。

生体に有用な働きがある細菌(または真菌)を善玉菌と括っているだけです。

つまり、「善玉菌配合!」と書かれていてもどんな細菌が入っているかは分かりませんね。

もちろん、最近はその内訳を書いているような商品が増えていますが、善玉菌だけではどのような効果があるか分からないということは知っておいてくださいね

長々と読んでくれた人は分かると思いますが、細菌によって役割が異なることを知ると、この善玉菌という単語がいかに抽象的なものかということが分かるようになったと思います。

商品はしっかりと調べてから買うことをオススメしますね!

どんなバクテリア剤がいいの?

ここまで読んでもらいありがとうございます。

色々と書きましたが、用途に分けてバクテリア剤を検討してみてはいかがでしょうか?

主に、「生物ろ過」と「生体の調子」になりますね

生物ろ過を良くしたいなら、硝化菌やバチルス、放線菌を中心としたバクテリア剤がいいですね。

一方、生物ろ過はまわっているけど、イマイチ調子が上がらないというのであれば、乳酸菌や酵母、光合成細菌を用いているバクテリア剤を検討するのもいいでしょう。

素直にビタミン剤・粘液のケアを目的とする商品を購入するのも選択肢としてはアリですね。

人工飼料とバクテリア剤などに関しては、行きつけの安いお店が無ければ、通販での購入を勧めますね。

欲しい品が割引品で置いてあることがあり、種類も豊富なので個人的にお勧めです。

意外と、ピンポイントでバクテリア剤が安く売られていることが無いのと、ネットの安売りの方が割引されているので、私はお店で衝動買いする以外はネット購入がメインになりますね。

結局中身が見られないのは同じなので、商品情報が読みやすい利点をとりたいですし、並行して商品情報を公式サイトから調べやすいのも大きな利点です。

あと、お魚生体を買った後などはとくに財布のヒモが緩みやすいので、あんまり関係ないようなバクテリア剤を買ってしまった…、なんて人もいるでしょう。

…いますよね?

ちなみに、私が生体を買うのは主にお店ですね。

事前にチェックできることと、コミュニケーションがとれる信頼と安心感があります。

ただ、バクテリア剤に関しては個人の主観が出てしまうので、店員さんに聞くのは参考意見程度に留めるのがいいでしょう。

そのため、バクテリア剤は個人的な意見としては、評価を見ながら検討するのもお勧めなので、できるだけ下手な商品にお金を落としたくない人は色々とネット情報をチェックしながら購入する方がいいでしょうね。

バクテリアを効率よく増やすためには?

ここまで読まれた人は、文章中に「曝気」「エアレーション」という単語を見てきたと思います。

書いた通り、有機物分解菌の多くは酸素を必要とするため、水中に溶けている酸素が多い方が活動しやすいです。

水面を揺らす程度でもガス交換は行われますが、バクテリアが多く生息しているのは、水底だったり、ろ材の中だったりしますね。

給餌や生体による有機物負荷が小さければ、その程度の酸素でも水槽によっては十分であったりしますので、エアレーションが無くとも大きな問題がない水槽も普通にあります。

ただ、過剰な過密水槽だったり、底生魚主体の飼育槽ではあった方がいいでしょう。

例えば、コリドラスやプレコがいるような水槽では、排泄物や給餌などの有機物が多くなりがちです。

そのような水槽では水面を揺らす程度では効率よく分解するのは難しいことがあるので、エアレーションやディフューザーを設置している飼育者が少なくないと思います。

ろ過の付いていないエアストーンだけでもガス交換という点では十分なので、水面も同時に揺らすことのできるエアレーションは好気性細菌の活性化には非常に有用であると言えますね。

ガス交換と書いたのは、酸素だけでなくCO2などの水中に溶け込みやすい気体も交換されるからです。硝酸菌の活性にも効果があります。

また、バクテリア剤の添加では、上記したように酸素を消費する細菌が多いことから、曝気が不十分な水槽では酸欠になってしまう可能性もあります。

これは多くのバクテリア剤の注意書きに書いてある話ですね。

初心者も知っている通り、エアレーションなどによる曝気は水槽のような狭い飼育環境では重要で、お魚生体意外にも生物ろ過を効率よく行うために必要な器具でもあるのです。

もちろん、飼育水槽が狭かったりすると、遊泳するお魚のストレスになったりもするので、曝気方法にも一長一短あります。

ただ、この問題も水槽を大きくするというだけでかなり改善されるので、経験あるアクアリストが小さな水槽を推奨しない理由の一つだったりしますね。

小さい水槽は生物ろ過で考えても細菌が居つく面積が取れないので、小さいというだけでデメリットだったりもします。

上手に長く、効率よくバクテリアと付き合っていく上でも、60㎝程度の水槽は持っておきたいところですね。

小さい水槽・水量ではこのようなろ過バクテリア育成ですら難易度が上がっているということは知っておいてください。

ちなみに、知識や技量次第ではその点も十分補うことができます。

そのためにも、ここまで読んだように沢山の知識を身に着けて自らの糧にしていってください。

雑菌とバクテリア剤

それでは最後に「雑菌」と「バクテリア剤」について個人の考えをあげていきますね

今回、いろいろとバクテリアについて書いていきましたが、

ネット上では「空気中から水槽内にバクテリアが入る」みたいな書き込みがありますね。

実際それの真偽はというと、上記したバチルスなどであればどこにでもいる為、水槽内に入り込んだのが増えていくということはありえるでしょう。

芽胞などの乾燥に耐性がある状態であれば空気中に漂うことは考えられますので。

ただ、硝化細菌に関しては難しいので、水草やお魚などの生体にくっついてきたものが水槽内に増えていっていると私は考えています。

そして、空気中から水中に増えていく細菌は、結局良くも悪くも雑菌という表現が適切でしょう。

それが良くないとは言い切りませんが、良質な種水やバクテリア剤を使用した方が良いと思うのが自然ですよね。

水槽内には様々な細菌がいて、上記した有用な細菌の中では抗生物質を出して、他の細菌の定着を阻害していたりもします。

その阻害される細菌は書いたような雑菌になるので、それらが淘汰されて安定したものになっていきますね。

ここで、「定着しないならバクテリア剤でも無意味では?」と考える人もいるかと思いますが、それも入れてみなければ分かりませんね。

意外と微生物の種類というのは、水質管理をしっかりしていても少しずつ変化していくので、善玉菌を増やす努力をするのには無意味ということはないというのが私の考えです。

そもそも、バチルスや放線菌は結構しぶとい細菌なので、添加し続けたら定着していそうな気はしてしまいます。

他にも、居座るのが難しい乳酸菌や光合成細菌などは、飼育生体の体調管理の為に定期投与するという意味では、ろ過バクテリアとは違った目的で使用できますね。

一方で、このようなバクテリア剤の添加は、ろ過などの機器やフィルターを変えた時ほどの効果が感じにくいので、懐疑的になってしまうのは仕方がないと思います。

さらには、添加する物が生き物であるので、その調子が悪ければ効果はさらに感じにくいでしょう。

そういう意味では不安定な代物になります。

しかし、「空気中から定着するのを待つ」「生体からの流入を期待する」よりは、はるかに有用なバクテリアが水槽に入ることが期待できるとも思うんですよ。

これも個人の考えややり方次第ではありますが、YouTubeの動画やブログ記事で経過報告もあがっているので、そう悪いものではないと思っています

今回沢山頑張って書きましたので、是非ともバクテリア剤選びの参考にしてみて下さい。

最後に

今回、バクテリア剤の商品リンクをいくつか貼りましたが、どれもそのバクテリアが入っている(または、いそうな)ものをチョイスしましたね。

いくつかは公式サイトを見ないと入っているか分からないものがあったので、調べるのめっちゃ大変でした…

とっても言いたい

メーカーさん!

商品に書いといてくれよー!!

もうね…

この記事書くのめっちゃ大変だった…

気軽にポストして、反応頂けて、調子に乗った結果がこれですよ

非常に頑張って書いたので、是非ともSNSで引用ポストして欲しいです。

しばらくこんな長い記事を書くのは嫌ですね…

少し前に顕微鏡観察できる微生物の分類に関しての記事を書きましたが、あのときですら「しばらくは長い記事書きたくない」と思いました

あの辛さを忘れたのか…。

土日丸々無くなったのは辛いです…。

これ以上の話を要求されるなら有料記事にしたいくらい精神的にしんどかったですね…。

それでも、ここまで速く仕上げたのは我ながら頑張ったと思いますね。

ポストの反応見てから1週間で書き上げたのは、我ながらかなり頑張ったと称賛したいです!

難しい話にならないように、所々“余談”などの形で補足しているので、まぁ長くなりましたね。

「酵素」についても書くか非常に悩みましたが、化学や生物を知らない人に簡単に説明するのがちょっと大変そうだったのと、私自身のモチベーションの問題で書くのを途中でやめました。

主に、触媒や基質などの単語を説明するのが、理科の授業みたいで気が乗りませんでした。

下書きは、未来の自分が有効活用してくれると信じて残しておきます。

あと忘れる前にリンク載せておきますが、「有機物分解菌」の項目で書いたブログ記事はこちらになります

こっちはこの記事よりはるかに読みやすいです。

時間があるときにでも読んでみて下さい。

最近は、オトシンクルス関係の記事書いていませんが、動画にして満足してしまった内容が多いので、書く気力がないというのが本音ですね。

過去の動画で「ブログ記事にする」みたいなことを言っていたような気がする話がありますが、ちょっと観返すのが億劫になっている自分がいます

しばらくは、YouTube動画の方で我慢して頂きたいですね。

ただ、要望があった時は頑張れると思いますので、気になる人は催促してみて下さい。

今回はここまで

コメント