こんにちは

あんきもです(*´ω`*)

6月に当ブログの悲願である

「オトシンクルスの繁殖」に成功しました!

まだ今シーズンのみの成功であるため、再現性を含めて今後も慢心せず飼育情報をあげていこうと思います

ここに至るまで非常に様々なことを考えて、年単位で計画してきましたので、そこを含めてまとめてみました

今回繁殖に成功した経緯が主なお話です

チャレンジしている人によってはこのお話がヒントになるかもしれませんので、是非とも考えの足しにしてみてください

繁殖に成功して思うこと

まず、これはしっかりと述べておきたいお話として…

今回の成功は“運がよかった”と思います。

ここ数年間、繁殖を狙いつつも上手くいきませんでした

実際に、予兆は何度も経験しましたが、繁殖に至らずにいましたので、まだまだマニュアル化できるほど理解できてもいませんね

そのため、私の飼育方法が有効だったと考えられるのは、再度繁殖が成功したとき以降だろうと思っています

これを書いているのは

「上手くいった奴がいる」

程度のお話として、流し読みしてもらえればと思いますね

それでも熱量だけは自信をもっているので、その一端でも伝わるようであればと思い、こんな記事を書いてみました

ぶっちゃけ、何も成していなければただの戯言止まりだったので、今回日の目を見ることができたお話になり、個人的に嬉しく思います

それではこの後が本編になります

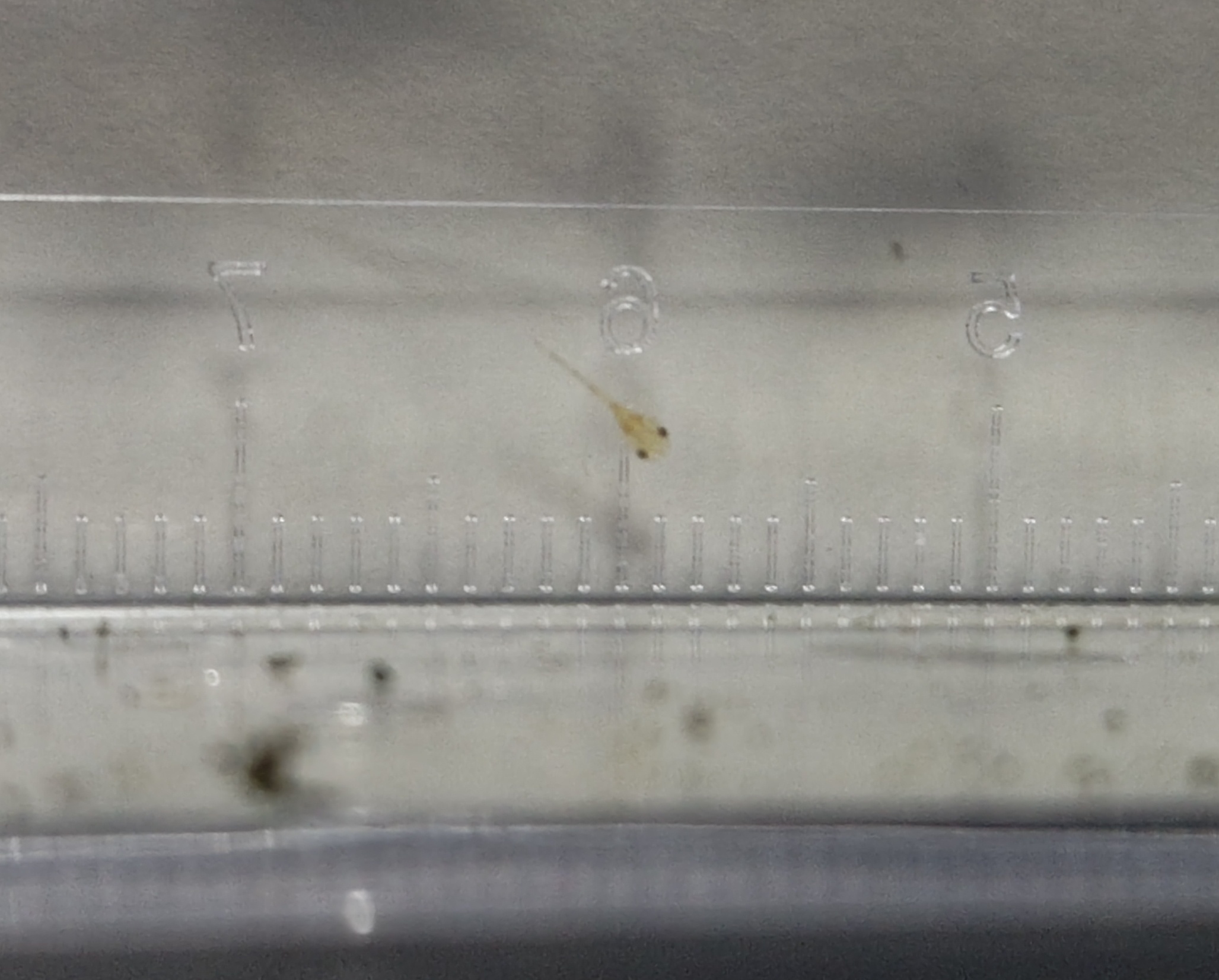

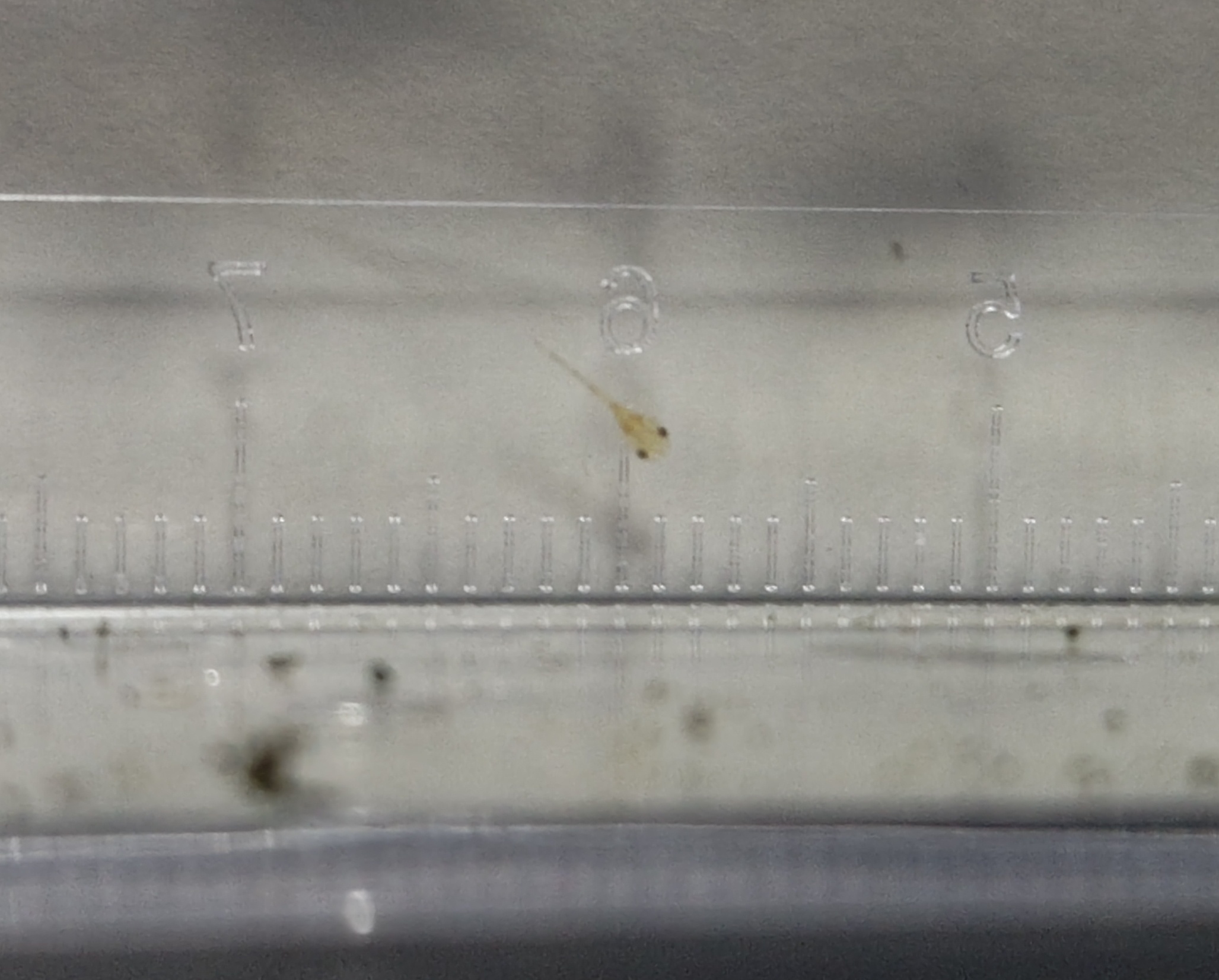

これが今回生まれたオトシンクルスの稚魚!

まず必要と感じたこと

はじめの考え

これまでがむしゃらに繁殖水槽を作っていたわけではなく、必要な情報を集めつつ飼育法を考えてきました

素人考えとして、最初に繁殖で必要だと思ったことは「十分な抱卵個体の育成」でしたね

そこで、母体となるオトシンクルスのための「餌」を考えなくてはなりませんし、長期的に管理するための「飼育環境」を模索する必要がありました。

これまでの記事や動画を知っている人にはなんとなく心当たりがありそうなテーマたちですね。

とくに今までの人工飼料の模索というのはこの母体作りに必要な行程だったのですが、結構最初の方で壁にぶつかりました

それが、オトシンクルスの食欲が飼料の嗜好性だけでは管理ができなかったことです

過去にあげたお話でも

「飼育環境が重要である」

「場合によっては拒食になる」

「母体が体調を崩す場合がある」など

紹介していたと思いますが….

このために様々な飼育環境や飼育経過による個体の違いなども考慮する必要が出て思考の沼にハマりました

誰も教えてくれない抱卵について

結局はどこにも載っていないお話で、ネット上で記事になっているお話よりも個人ブログやSNSを考察の足しにして、飼育環境について考えていましたね

過去の記事や私の普段の投稿を見ていてこれを考える人がどれほどいるかは分かりませんが…

「オトシンクルスの抱卵」についての詳細情報がネット上でほとんどありません

そして、ようやく調べて出てくる情報は、SNSの抱卵個体の報告画像のみで…

何が

どうして

そうなった

については何も書いてありません

また、アクア歴が長い人であっても

「オトシンクルスの抱卵は珍しい」

と説明していることがあります

狙ってみるとそんなことはありません。

初心者・ベテラン問わず生じるものです。

初心者だから抱卵や繁殖は狙えないということはないと思いますね

とくに抱卵の難易度は、意識せず管理していても自然と生じる程度の難易度です

これ以上書くと愚痴になってしまいますが、

これまで抱卵について詳細にまとめてきたのは、このように表面を撫でるような情報しかなかったため、私の方で調べて準備してきたものの極々一端となっています

これからネット記事等でオトシンクルスの繁殖情報をまとめるサイトは感謝してこの「オトシンクルスの抱卵」の情報を扱ってほしいとすら思える程度には頑張ったんですよ!よろしく頼みますよ

現状、オトシンクルスの抱卵に関しての詳細情報を最もあげているのはこのサイトだと自負していますし、他では説明がない抱卵の過程についての情報をあげているはこのサイトだけではないか、とも思っています。

熱を込めてここら辺を書いたのには理由があります

なぜなら、この後のお話はこの「抱卵」というワードを中心に展開していきますからね!

並オトシンの繁殖において

抱卵に関して触れない情報は論外であるといえるほど基本的で重要なことになります

難しく考えるのを一度やめた

考えることが多くなったので

まずは「抱卵個体」と「飼育環境」は分けて考えることにしました

それもあって執筆が捗ったのがこちらの記事になります

この時に、抱卵個体の段階については既に考えていましたし、今もこの内容を参考にしながら成熟度合いを振り分けているほどです

結果として、抱卵と環境の関連性を棚上げしたことによって良いこともありました。

それが、購入個体での抱卵です。

元々抱卵していなかったメス個体であっても、給餌環境が良ければ最短3週間程度で抱卵の初期段階までもっていけることが分かりました。

他にも、購入個体の隔離環境

つまり、簡易的な飼育環境からは様々なことも得られ、今ではかなり削ぎ落された飼育環境でも1ヶ月は体調を崩すことなく管理ができることも分かっています。

簡易水槽は安全に隔離を試すことと、飼育環境で必要最低限なものを見極めるためにも重要だったため、私のオトシンクルス飼育では常にこの情報が基準となってレイアウト構成に生かされています。

(逆に、これらを否定した水槽を作りたいという考えもあったりしますね)

動画を作るようになって変わったこと

この手のお話は嫌う人もいるかもしれませんが、写真映えや動画映えを狙って水槽を設計していることもありました。

もちろん、安全面などには注意しながら行っていましたが、結果として「効率性」「機能性」を少し抑えてでも「視認性」や「行動観察」を意識した水槽設計を行うことで見えてきたものがありましました。

映えを意識するようになって気づいたこと

個体数も増えたのもあり、ブログ記事にできないようなお話の補足もかねてYouTube動画を投稿するようになりましたが、それがまた飼育環境の気づきをもたらしてくれました。

その中でも大きかったのは

“映え”を意識した飼育環境では、オトシンクルスの抱卵個体数が減っていったことです

オトシンクルスが撮影しやすい位置に来てくれることをこの話では指しているのですが、そのような、一見すると活気があるような飼育環境では抱卵数はなかなか増えてくれませんでした。

この“映え”を狙ったような水槽でも上手く管理していけば、オトシンクルスはよく食べますし、よく肥えます。

しかし、それが抱卵になかなか結び付きにくいというジレンマを抱えました。

ここで気づいたのが

「高い栄養状態=抱卵しやすい」とは必ずならない

ということです。

これも給餌環境が整っている当ブログ・チャンネルだからこそあげられる情報ですね

一方で、この栄養状態が高い個体は、抱卵した時の卵の数に影響するのも確認しました。

抱卵した卵の量には影響があるものの

「栄養状態がしっかりしているから抱卵しやすい」とは必ずしもなりえないというお話です。

おそらくこれは、

「抱卵のスイッチ」の問題ですね。

過去にもお話しましたが、オスがいない環境下でも抱卵個体は出現しました。

そのため、雌雄が揃っていることが抱卵の条件とは考えにくいです。

この時から計画していましたが、我が家での少ない検証例以外にもコメントを頂いているので、抱卵時にはオス個体の必要性はかなり低いと考えます

レイアウトに問題がある?

このブログを開始した頃に遡りますが、実家で90㎝水槽を立ち上げていた頃は、抱卵個体がゴロゴロいました。

過去に交尾シーンを紹介した時の個体は、実家から連れてきた直後の個体になります。

そこの水槽を思い出すと、

隠れ家が多く、水草が繁茂している水槽でしたね。

また別の時のお話をすると、5カ月間の無給餌飼育中においても抱卵個体が生じました。

短い期間ですが、過去にはこんな記事もあげています

5カ月間行っていた時の考えとしては、

「無給餌飼育よりも給餌飼育の方が抱卵しやすい」というもので、

先ほどあげた栄養状態の関連性を聞いた後だと、ちょっと気になる内容になっていますね。

これも間違いではないと思っていまして、

極端な給餌制限(添加される有機物源の制限)を受けている環境下であれば抱卵個体が生じにくいというのがより適切であると考えます。

抱卵個体出現数は

映え水槽 > 無給餌水槽 なので…

どちらにせよ繁殖を望むなら水草や流木以外の水槽に供給される有機物源があった方が好ましいと考えますね

ここで私が気になったところは給餌の有無ではなく

抱卵個体が生じた飼育環境(レイアウト)がどうであったか?

ということでした。

餓死対策のため、無給餌水槽のレイアウトは

「流木と水草を中心とした環境」

になっていた、この部分が重要でした。

また、これまでに抱卵個体が生じやすかった水槽は「非常に観察がしにくい」という共通点があります。

このお話はSNSであげられている抱卵個体の情報で

「久しぶりに出てきた」

「珍しく確認できた」

などの書き込みがあることからも、おそらく同じような

“(オトシンクルスが)視認しにくい”

という条件が揃っていたと考えています。

繁殖までの組み立て方を変えてみた

2024年時点で現状でのやり方では限界があると思い、ひとまず成功例を出してから考察するという狙いも視野に入れました

そこで計画したのがこの水槽になります。

最初は撮影目的もありましたが、レイアウトについての説明動画が撮れたので、その後は水草を増やして繁殖目的にシフトしましたね

頭数を揃え、部分的な観察以外は隠れ家と健康維持のための通水性のみを考えました。

そのため、全体的に暗くなっています。

動画内でも「繁殖を視野に入れている」

と言っているのは、

成熟個体による抱卵が見込めることから、そのまま繁殖行動まで持って行こうという流れを既に作っていたからです。

また、この水槽では無給餌飼育水槽から構想を得たもう1つの経過も試していました

それが、水替え頻度を下げるというものです。

TDSでは500ppm付近の数値(最大479ppm)※が出ることもある程度に水替え頻度と換水量が少なくなっていましたが、それでも1匹も落ちることなく管理できました。

普段はTDSの数値なんてあげていませんが、今回は大まかな水中の物質濃度を参考にしたかったのであげています。

(この情報を元に作成した動画では400ppmと話していますが、おそらくそちらが正しいでしょう。こちらの記事では記録開示も含めて記録値を書いておきます)この水槽の場合、

pH 5.0~5.8、テトラ6In1では硝酸塩測定不可能(250㎎/L以上)の範囲でした。

この時生じた問題点は

明らかに食べる量が減ったこと

でしたね。

そのため、水質悪化を抑えるために、給餌量も減らしていきました。

そうであっても最終的には非常に良質な抱卵個体を10ヶ月後に得られたので、手をあまり加えない状況を作ることが効果あったと実感しましたね。

この飼育槽にいた個体は現在5年以上生きている大切な個体たちなので、しっかりと観察しながら安全には気をつけていました。

そもそも繁殖を視野に入れているので他の水槽同様に逐一観察はしていましたので、気になることがあるたびに水替えなどの対応はしていましたね。

少し後に普段動画にあげているような水槽を作って、背面に水路で影を作った水槽にしたところ、撮影水槽でも抱卵個体が少しずつ増えるようになってきました。

ちなみに、その水槽のTDSは160~190ppmの範囲でしたね。水替え後は120~150ppmくらいまで下がります。

※数値は給餌前の値を記録しています。

観察上、オトシンクルスが隠れてしまうということは問題になりますし、私自身も困っています。

一方で、抱卵についての記事にも載せたように、十分な抱卵個体ほど隠れて出てこなくなるという状況にあるとも思うので…

改めて考えてみると繁殖のみに焦点を当てれば悪くない状況ともいえますね。

良し悪しのあるテーマだと思います。

楽しくなってきましたね!

話を戻しまして

そのような状況を作り、2025年の本命のシーズンを待ちました。

成功秘話

この成功は狙い通り

このような書き方をすると、

1発目で成功した!

みたいに思われますが…

実は上記した撮影用水槽でも狙っていましたし、これまであげてきた多くの水槽たちが本命であったといっても過言ではないでしょう。

ただ2024年までは不発で、今年は上手くいきました、というお話です。

それ以外にも水替えや水質を操作したり、月齢や天候に合わせてタイミングを計ってみたりと…

表に出ていないだけで色々と試しています。

もちろんご存知の通り成果はあがっていませんでした。

※今後これについての記事を投稿予定です!

そんな中で上記したことを踏まえて今回は2つの本命がありました。

①撮影用水槽に抱卵個体と新しく購入した(おそらく)同種のカップリング

②リセット後ベアタンク水槽での抱卵個体とのカップリング

それぞれの水槽で種類を調整しながら20匹以上飼育しています

①は春先の期間から撮影用水槽の生体たちが活発になっていたため、非常に期待していました。

そして、たくさん取れた抱卵個体の内から若い個体を2匹追加して、さらに同種の雄と思われるオトシンクルスを4匹購入して導入しました。

水替え頻度も週1回行い、給餌も変えずに活性の維持に務めましたね。混泳水槽であるため、他の生体の活性を維持するとそれにオトシンクルスも釣られていったので、とにかくオトシンクルスにアクションを起こしてもらいやすい環境づくりに専念しました。

また、1月からUV殺菌灯を使用して病気の予防や水中に漂う有機物の除去を行い、4月にpH調整用の牡蠣殻の撤去によるpHの降下を狙いました。牡蠣殻により、pH 6.4に維持されていましたが、pH 5.8くらいまで下がりましたね。

水替えとpH操作による水質の変化と水の清浄化が影響してくれるという期待で観察していました。

②は抱卵個体を育成していた水槽をリセットして、そこに居た子たちと購入個体の選別から弾かれた個体2匹を加えた構成で様子を見ていました。

この弾かれた2匹については、活性を高めるサクラ役として期待しました。あと、この水槽には元々カップリングがある程度できていそうだったので、その点は①の水槽を優先したのもありますね。

とくに曝気に気をつけ、ディフューザーとエアレーション2個による十分な水流を設定しました。

①とは違う理由で設定しているのは、水流を十分回すことと隠れ家を限定することで、オトシンクルスが健康的に密集した空間を作ることを意識しています。

主に体表のカビなどのトラブルが生じます。

清潔な水を意識した環境下ではかなりこの被害が落ち着くようです。

現状、オトシンクルスをメインとした飼育者が少ないので、作る気は全くないのですが、沢山要望を頂けたらブログ記事か動画にしてみようと思います。

是非とも記事や動画をSNSで引用いただけたらと思います。

その対策として通水性の高い環境を作りました。

これも今後のレイアウトに関わる重要な部分です。

既にオトシンクルス過密水槽を作成している人は細菌感染症に悩まされている人もいるかと思います。

私の方でも色々と試していきますので、動画やXのポストなど参考にして頂ければと思いますね。

撮影用水槽と比べ、どちらかと言えば落ち着いていますが、TDSを意図的に下げていったことに比例して餌への意欲と給餌量が増えた変化を見せました。

TDSは立ち上げ時は元の水を使っているので350ppm程度、そこから繁殖成功時は100ppm未満まで下がっています。

※この時点で新しいTDSメーターを使用しています。

これはシーズンの変化や雨期による水質の変化を意識させるために、TDSで分かる程度の漠然とした溶存物質濃度の違いで期待していました。

結果は、②が成功したわけなのですが…

裏話としては、その直前まで画像記録をとっていたのが、①の撮影用水槽でした。

いや~!滅茶苦茶いい動きをするので、交尾間近!と思ってカメラ回していました…

こんな感じで追いかけていたら気になりますよね

その時にノーマークだった②の水槽が大当たりでしたね。

さらに、②の水槽はレイアウト時にもう1つ考えた策がありました。

それが「視覚的に繁殖行動を意識させること」です。

これは①の水槽でも活性を上げることで多少意識させることはしましたが、②の水槽では別の方法で行いましたね

隠れ家となりそうな場所を意図的に作り、水流により繫殖行動をしているように見える個体をその近くに配置するというものです。

ネグロの繁殖行動や他の方のオトシンクルスの繫殖行動の動画をみると、小刻みに尾を振る特徴的な動きがあります。

これを視覚的に再現することで、他の個体の行動に影響を受けるようなオトシンクルスにアプローチをかけるというのがこの狙いになりますね。

これは「オトシンクルスが視覚情報を元に行動を起こすことがある」という仮説が私の中で有力なので狙ってみた感じです

そのために、強い水流に集まる個体がいるので、そこで一生懸命に尾を振ってもらうサクラ個体を生じやすいようにしましたね

まぁ、これが上手くいったかは分かりませんが…

この水流に関しては他にも有力説がありまして

我が家のネグロ繁殖の経験から、適度な水流の当たる場所に卵を産むことが多かったので、この水槽は強い水流と全体の水が絶えず動くことを意識していました

このようなお話は、今後動画が撮れたらどこかでお話したいなと思うテーマですね

正直、このあたりの話を動画にしても反応が弱いので、作るチベーションは低いです….

制作のモチベはとても大切…

まったく気づかなかった言い訳

稚魚を確認するまで、全く気づかなかった言い訳を少しさせて下さい

撮影用水槽(①の水槽)はそもそも混泳水槽でネグロも入っているため…

この水槽のオトシンクルス繁殖の成功の有無は

「交尾の確認」「産卵の確認」

このどちらかがないとすぐに判断ができません。

卵と稚魚を後から確認しても、ネグロの可能性が出てくるので常に挙動には気を払っています。

一方、今回成功した②の水槽はオトシンクルス(並オトシン)100%の水槽で、他の生体はタニシしかいないので生まれた稚魚はオトシンクルスに限られます。

あと、油断していたわけでもありませんし、毎日チェックしていますが、それでも見つかりませんでした

さらに言うならば、6/9(月)にヨーサックなしの仔魚で採取されたことから、6/2(月)に産卵して、その2、3日後孵化という流れが最短かと思います。

ちなみに、このタイムスケジュールはオトシンクラブの方に少し助言を頂きました。

※情報交換をしているLINEグループが存在します。

一応、発見前日の6/8(日)に半分量の水替えをしたときには、底に残った排泄物の取り出しも行い、その中身も確認済み(顕微鏡観察あり)のため、排水中に仔魚の流出はありませんでした。

また、水替え後はどの水槽も活発になるため、行動を観察していました。

その時にも壁面や底面のチェックもしているため、見逃しはほとんどないと思います。

もう1つ理由としては、

6/9に採取した個体は3匹のみで、翌日追加で採取しましたが、最初に採取した個体たちを見ると動き始めたばかりだと思います。

ネグロでも確認された行動ですが、ヨーサックが付いている内は活発に移動することが少ないです。

そのため、見落としたのは葉の裏で産卵・孵化したため、探すことができなかったと考えます。

交尾シーンは過去に記録しましたが、今回も卵と産卵は逃してしまいましたね…

それも含めて今後は記録をとっていきたいと考えています。

稚魚を観察していて改めて思いますが、

写真資料がないオトシンクルスの繁殖記事に意味はありませんね!

これでやっと稚仔魚の記録をとっている情報源となりました!!

オトシンの繁殖画像がない記事は信憑性が低いってこと!

何を狙ったのか

今回は予想した通りの展開にもっていけたのが、最も嬉しいことだったのが個人的な感想になります。

そこで、何を狙ったのか?上記の話を読んでいて何となくわかった人もいるかと思いますが、抱卵個体や繁殖に足る個体の選別は大前提として…

水質の操作や環境の変化を行っているのも読んでいて思ったでしょう!

ただ、私が最も狙い撃ちしたかったのが…

この時期なんです!

何故、4月の末を選んだかというと

過去の交尾成功例がGWだったことが1つの理由です。

ただ、それは偶然の産物なので、それを再現するのは難しいですね。

この期間を狙った主な理由は、

5月のGWシーズン周辺の気温変化

そして、この次に来る6~7月の梅雨による天候の変化です。

これらの時期は良くも悪くも飼育生体に影響を与え、オトシンクルスも時にソワソワしたりと、これまでも何度も反応を見せてきました。

撮影用水槽の牡蠣殻によるpH調整を止めたのも、ギリギリで変更すると突然死などの悪影響を危惧したからです。

今年の4月末には時間がとれたのもあり、GW中に水質と気温変化による揺さぶりをかけてみました。

とくにベアタンクの方の水槽は、底床の除去により(元の水を使っているとはいえ)水質は変化していきます。

この時の水替えが本命水槽2台の勝負の時でしたが、見事に空振りでした。

そして、今の時期は梅雨前線が近づき、夏に向けて気温も気圧も変化していく時期です。

ここでも毎回の水替えは期待できる日でもありました。

産卵が疑われた日を調べると、前後で天候が不安定でありましたね

※私は関東圏に住んでいます

ちなみに、その周辺では撮影用水槽のオトシンクルスが私視点ではやる気満々でした。

そのため、他の水槽の個体であっても傾向としては、多少参考になるのかもしれません。

あと、夜間はどの水槽もオトシンクルスは活発でした。

このタイミングで繁殖行動をとられては困ってしまいますが、ネグロを考えると早朝と夕方に産卵行動をよく見せてくれたので、オトシンクルスもそうであったらいいなと考えています。

結局、きっかけの1つが水替えということが分かりましたが、その他が明確になることはありませんでした。

一応、ある程度絞れてもきたので、また予定を立てて生体の状態と水槽レイアウトを含めて組み立てていくことが重要であると思いましたね。

それでも今回何が最も重要だったのか?と問われば、

時期を狙い撃ちにしたことが重要だったと感じます。

これを言葉にするのは難しいのですが…

観察しているとこの時期は産卵する意欲があるような動きをするんですよね!

小刻みに尾を振ったり、オス個体と思われる子が他のお魚の進路を妨害したり追いかけたりするような行動です。

ネット上にある数少ないオトシンクルスの産卵行動の動画は何度も見て分析しているので、そのような雰囲気があることは伝わってくるんです。

これも、成功していなければただの戯言になってしまいますので、ちょっとは信憑性のある言葉にはなったでしょうかね?

重大な問題点

さて、最後に今回の重大な問題点について語って終わりにしましょう

何が問題かというと、どの個体・種類のオトシンクルスが産卵したか分からないという点です。

いえ、そもそも並オトシンを複数種入れている水槽なので、オトシンクルスであることは間違いないのですが、それが具体的にどんな種類なのか、成長してからでないと分からないということです

残念ながら育成は上手くいかなかったので、再度トライするしかありませんが…

これはしっかりと交尾と産卵シーン撮れていれば気をもむこともなかったんですけどね…。

自分自身、まだ疑っているくらいなので(笑)

あとは、今回繁殖した種類が分かれば、今後の繁殖を狙う時の参考にもなりますし、もし難しい種類であれば貴重な繁殖例として情報をあげられるという話にもなります。

是非とも続報にご期待ください

最後に

淡々と書いていますが、中の人は上記したような狙いがかみ合って、嬉しさのあまり寝込みそうになりました。

これでも短くまとめたお話になりますが…

経験と考察からの組み立てが成功した時の脳内物質はドバドバになりますので、添削前の文章は読めたものではありませんでしたね

これまでの私の飼育を知ってくれている人は分かると思いますが、これを目指して頑張ってきました。

「なんか気づいたらオトシンクルス増えてたよ~」

みたいなお話と一緒にされては非常に心外です。

前回の交尾に関しては完全に偶然でした。

今回の仔魚の採取に関しては(いろいろとやった上で)運がよかったです。

オトシンクルスの繁殖というのはぜんアクアリスト皆の夢だと思うので!

(誇張表現)

その先人になれたことと、

ひとりのアクアリストとして昔から叶えたかった悲願を成しえたことに文章では書ききれない思いがあります

これからも頑張って情報をあげていきますが、

まず一つの節目としてこれまで応援頂いた皆様に感謝いたします

みんなー!!

やったよー!!!!

今回はここまで

コメント