こんにちは

あんきもです(*´ω`*)

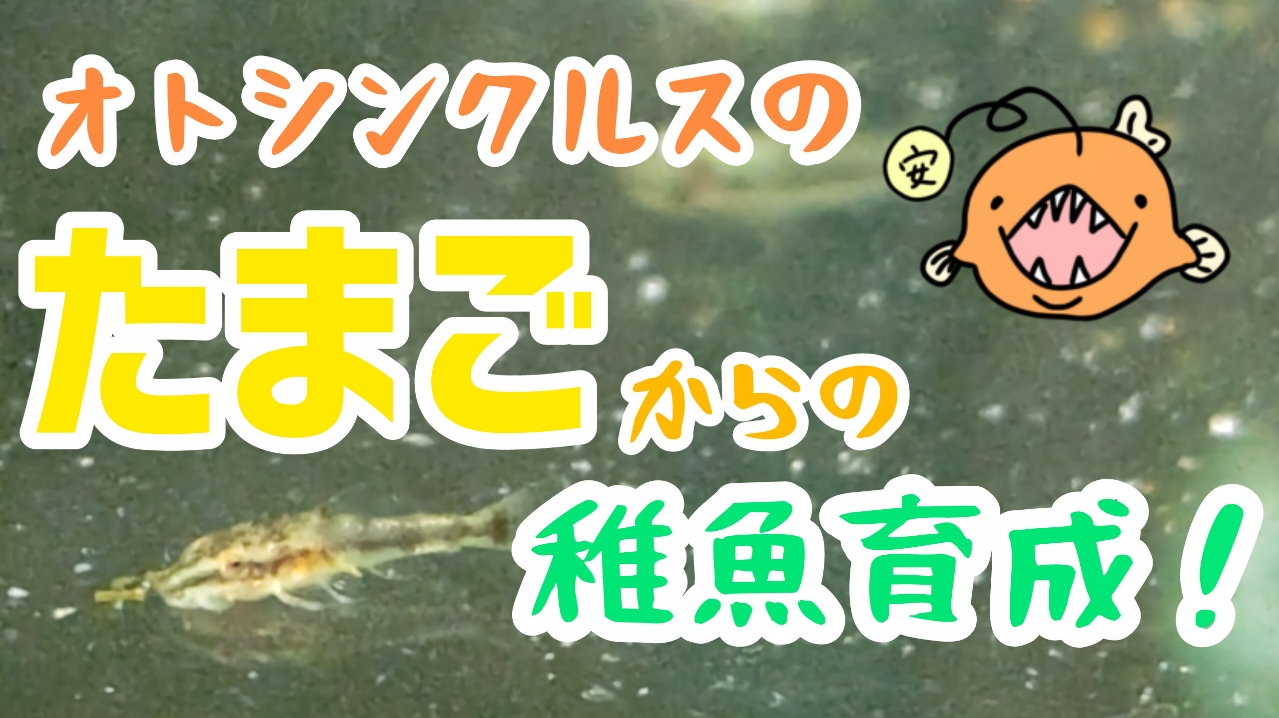

現在飼育しているオトシンクルスの稚魚について、ある程度飼育方法の目途が立ったので、他の人が同じ失敗をしないために稚魚の飼育・管理の情報をあげていきます

少し前に動画やXのポストを見ている人はご存じかと思いますが、かなり失敗をしていましたので、その分信憑性のある記事だと我ながら自負しています。

ちなみに、上↑のXのボタンを押すとこの記事をX(旧Twitter)で容易に共有できますので、是非ともご利用ください!

それではいってみましょう!

参考にする上での注意事項

現在、これを書いているタイミングが孵化から1ヵ月少しを超えたあたりです。

そこまで飼育できていれば、あとは成魚と近い飼育環境に移してもいいくらいには大きくなっています。

やはり、肝心なのは仔魚~稚魚の初期であるため、その点を中心に注意していただきたいと思っています。

また、現在成長している個体が、元々9匹から初めて2匹まで減っているので、生存率はそれほど高くありませんでした。

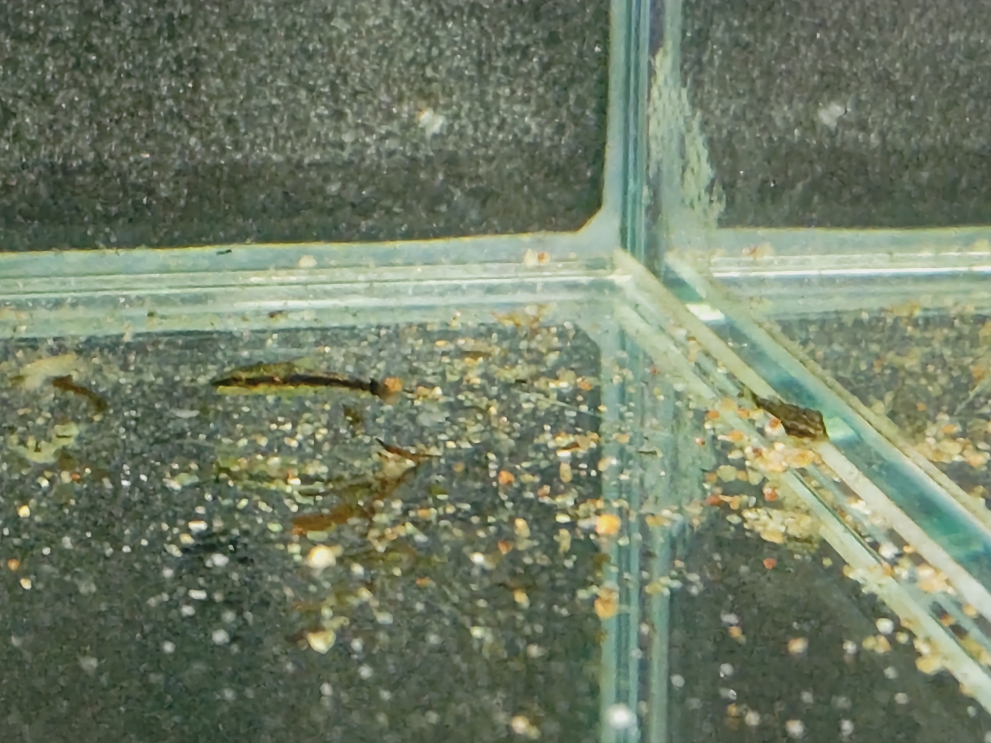

この2匹が残りました

この後に述べていく内容では、一部今後の改善案を含んでいます。

失敗談も書いていきますので、「悪い例」や「自分ならこのように改善する」などの考察に用いてくれると書いたかいがありますね。

SNSでも構いませんので、いろいろと条件から考察して面白がってもらえたらと思います。

(ここのコメント欄でも是非とも考えを頂けたら嬉しいです!)

あと、現状で繁殖の成功回数は2回です。

お察しの通り、前回は失敗してしまいました。

それを踏まえて飼育環境を改良している状態なので、少しでも足しになる情報はあると思います。

参考になるようであれば、私は跳ねて喜びますので、コメントほしかったりしますね(笑)

必要なもの

いくつか候補があるものの、実際に使っていたものを中心にあげていきます。

まずは、卵から仔魚の管理と、生後2~3週間あたりまでの稚魚の管理をしていた時に使っていたものから紹介していきます。

- エアーポンプ

- エアーチューブ(成形できるものが理想)

- 流量調節コック

- 500ml計量カップ

- ブラインシュリンプ(孵化装置一式は割愛)

- スポイト(5ml以下)

- 浮草

- 水道水と飼育水

使った計量カップはこんな感じ

エアーチューブは中に針金が通った商品のように、成形できるものが理想的です。

理由は、ストーンのような重石をつけないので浮いてきてしまうからです。

計量カップはあのくらいの容器であれば代替は可能です。

サイズ感と水量が逐一見れるという点で私は多用しています。

※この後の画像で小さなビーカーを使っていたりしますが、試行錯誤の経過と撮影の為に使用していました。

ただ、あまりオススメはしませんね。

スポイトは使い捨てのようなものから、小さなシリンジでも可能です。

主に給餌やゴミ回収などに使いますので、水量が多すぎると仔稚魚にダメージを与えてしまうからですね。

浮草は、ミジンコ浮草のように小さすぎず、ホテイアオイほど大きくないものがいいです。

イメージは「アマゾンフロッグピット」くらいを考えてもらえればと…

何故かこんな感じに成長したオオサンショウモです…

上記のリストやこの後述べていく飼育環境の前提として、室温は20℃以上になっていると想定しています。

繁殖期間が予想通りであるなら、その条件に当てはまる環境が多いと考えているからです。

ただ、その後の稚魚育成においては、24℃以上の温かい水温で育成する方が都合がいいでしょう。

生後2~3週間以降から使用したものはこちら

- 小型水槽

- ヒーター

- エアレーション一式

- スポンジフィルター

- 飼育水

- ブラインシュリンプ(人工飼料)

小型水槽は、10Lくらいがいいですね。

あまり大きすぎても問題なので、小型ヒーターが入るサイズが望ましいです。

30㎝スリム水槽がいい感じのサイズ感かと

ヒーターは26℃ヒーターが望ましく、20℃未満はやめましょう。

スポンジフィルターは、非常食用の微生物の発生に関わりますので、目の細かいTetraのスポンジが理想的です。

ここから本格的に稚魚を大きくしていく管理をしてきます。

現在はここまで行っているとお考え下さい。

とはいえ、ここからは成魚と変わらないくらいに成長した後は、人工飼料に慣れさせて成魚のいる水槽に戻しています。

もちろん、ブラインシュリンプを引き続き与えても問題はありません。

大きく成長した後は、他のオトシンクルス飼育の動画や記事と内容が遜色ないため、こちらの記事では割愛していきます。

飼育方法と解説

ここからは丁寧に実際の経過を交えて説明していきます。

粗削りな部分はありますが、質問頂ければ補足しますので、コメントいただければと

SNSでもコメント受けてつけています。

卵の採取

動画でもお話ししましたが、卵の飼育難易度は非常に高いです。

産みつける場所にもよりますが、ネグロと同じ感覚ではまず見つかりません。

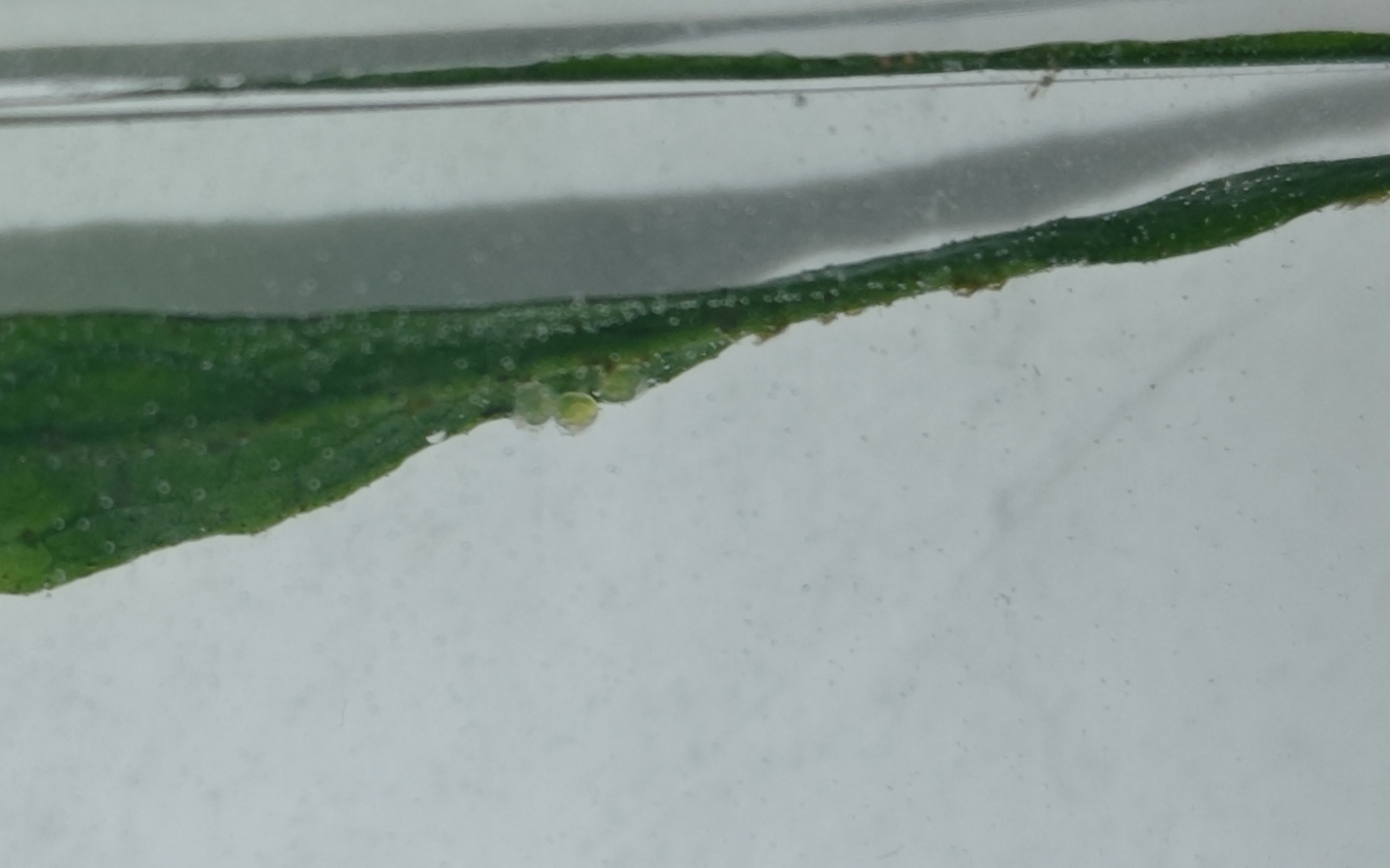

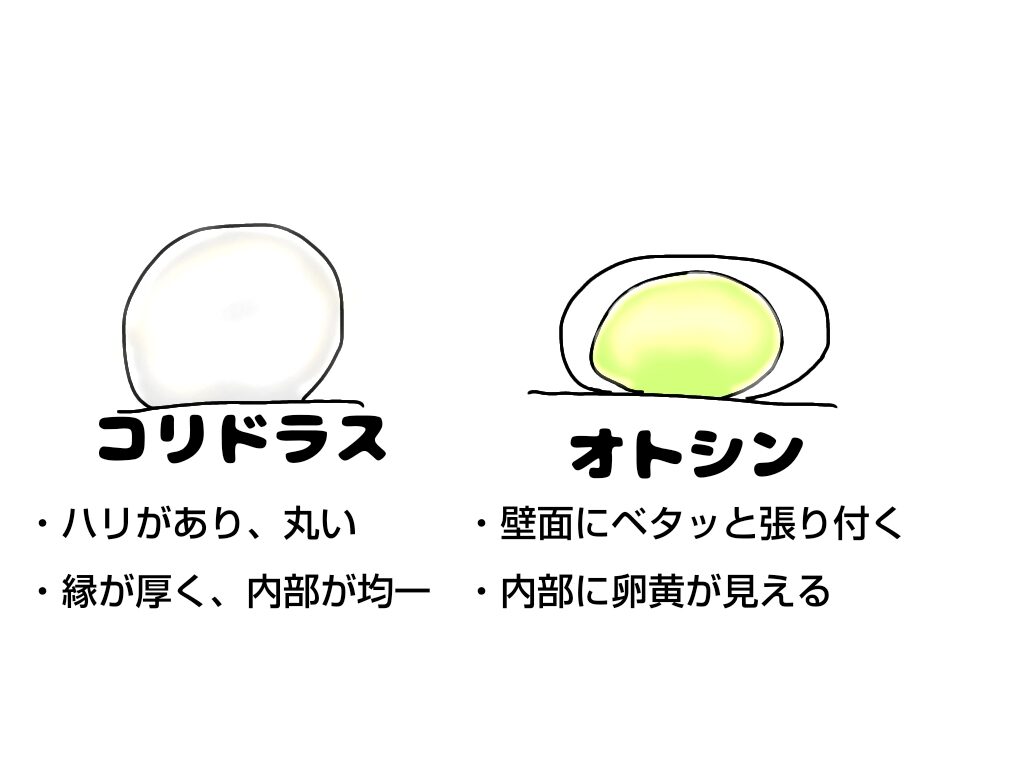

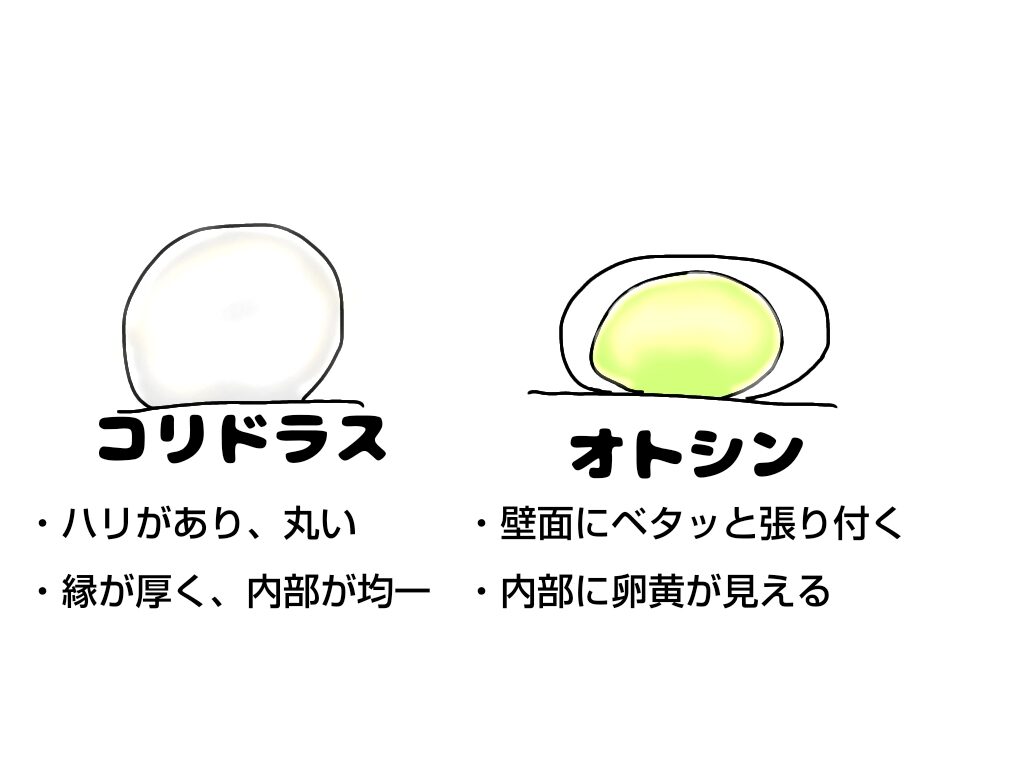

ネグロはこんな感じで壁面に産みます。

水の入った水槽内を目視で見つけるのはほぼ無理なので、

交尾していた場所付近や交尾後に移動した場所の葉の裏を探してみてください。

意外と細い葉の裏にも産みつけることがあるようで、確認した中でも「ミクロソリウム・ナローリーフ」程度の葉幅でも産みつけていました。

私の感覚では、通常品種の「アヌビアス・ナナ」くらいが理想に思っていましたが、極端に産みつけるような結果はでそうにないと予想します。

ここで重要なお話ですが

絶対に卵を付着面から外そうとしないようにしてください!

コリドラスの卵と違って、容易に潰れてしまいます。

水草ごと切り取って採取することを推奨します。

卵を採取した後は、飼育水以外にも水道水を使って管理できます。

計量カップに300ml程度水を入れ、エアレーションを1秒間に1、2個の泡が出るくらいの流量に調節しましょう。

私は複数に分岐できるリンクしいのような分岐管を使用して、流量を調節していますね

上記していないように、チューブの先端にはストーンは付けません。

理由としては、怪我の防止と大きめの泡による水の撹拌を目的としているからです。

※この時点ではまだ浮草は浮かべません。

ここで、

卵に水道水は大丈夫なのか?

という疑問がある人がいると思います。

これについては、孵化直前でなければ大丈夫だと思われます。

少なくとも私が試した卵はすべて大丈夫でした。

私の方では、メダカやコリドラスの卵でも何度も実施しており、ネットでも探してみると同じことをしている人はいますね。利点としては、

塩素による殺菌・抗菌効果が期待でき、上記したように無精卵へのミズカビ対策にもなります。

とくに、薬剤の耐性が分からないお魚や孵化までが短いお魚に有効な方法です。あと、勝手に仔魚の毒素となる塩素は抜けていきます。

これも利点?といえるかもしれませんね。状況によっては欠点でしょうか?注意点は、

事前に容器を清潔にしていないとミズカビが生えたりすること。

生まれたての仔魚には残留塩素が毒になることの懸念です。

オトシンクルス仔魚の薬剤耐性と孵化までの期間が不明であったため、試しに水道水を使ってみました。

水道水の利点であり欠点の1つである「(1日程度で)塩素が抜ける」というのも、今回は上手く働きましたね。

思ったよりも早く孵化しました。

逆に、オトシンクルスの卵に薬品を使う方法には大きな疑問があり、推奨しかねる理由があります。

1つは、上記したような仔魚の薬剤耐性。

2つめに、仔稚魚の管理と微生物への影響です。

他サイトでは、アグテンを使用する話がありますが…

少なくとも成魚では、アグテンの添加(規定量)は危険であると、私は実際に使用して考えていまして

仔魚ではそのリスクは高いのでは?と考察します。

使用方法で、薄めて使うみたいな書き方をしているところもあるかと思いますが、薄めて効果が落ちるくらいなら使わない方がマシです。

百歩譲って、薬剤を使うのであれば、魚毒性の低い薬剤であるメチレンブルーの使用が適当であると思いますね。

ちなみに、メチレンブルーは私の方で何度も試して、通常量の使用であれば成魚には問題がないことを確認しています。

行うとしても、卵に対して既存の方法としても確立しているメチレンブルーの使用が適当なのかな?と思うところです。

メダカ飼育なんかでよく見かけますから

ぶっちゃけ、なんでアグテンを推すのか私には分かりません。

やるにしてもメチレンブルーでよくない?案件です。

強い薬品を選定するには理由があるはずなのですが、卵やその後の仔魚に使われることを考えると謎ですね…

一方で、採取した卵すべてが容易に孵化したので、水道水が心配であれば飼育水でも大丈夫でしょう。

私はミズカビによる被害を警戒したので、水道水を選びました。

水道水による防腐対策をした理由としては、卵が複数個の卵塊で産みつけてあったため、ミズカビの被害を考慮したからです。

実際に採取して、管理して思ったこととしては

薬剤を使用してまでの防腐処置は不要だということでした。

まだ回数が少ないですが、卵の成熟速度はコリドラスよりも早そうなので、管理面に神経質になりすぎない方がいいと考えます。

採卵の話が長くなって恐縮ですが、この時点では容器に卵を入れてエアレーションしているだけです(笑)

この後からが重要になってきますので頑張って読んでもらえればと思います💦

孵化と仔魚

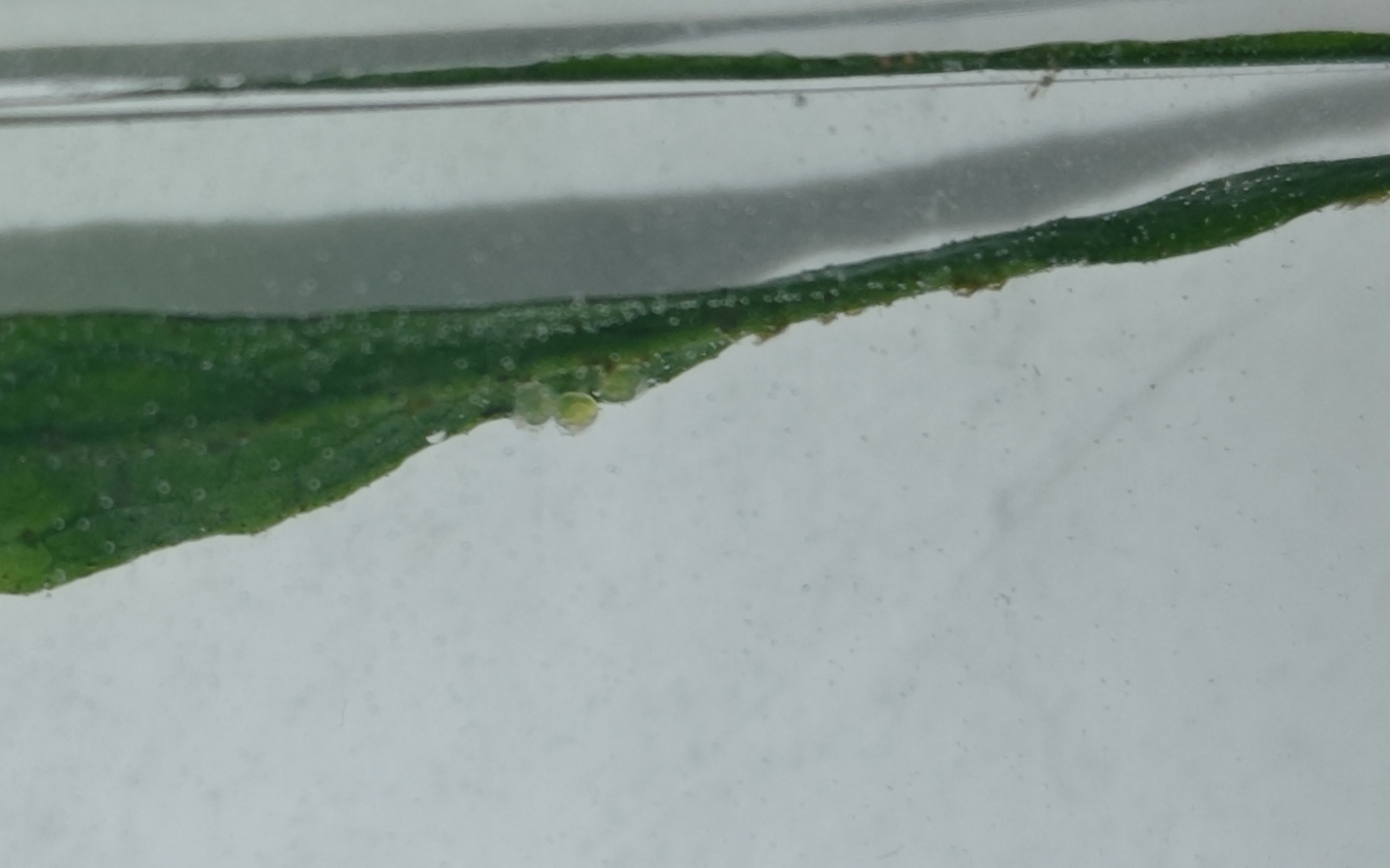

孵化直前になってくると卵の内部に変化があり、具体的には卵黄と仔魚の形が見られるようになります。

意外と孵化までが、2、3日程度(22℃前後)なので、水温が26℃くらいで管理しているのであれば、あっという間に孵化すると思いますね。

水槽内に残った卵から孵化した仔魚もここら辺で採取したいところですが…

ここで孵化を確認してから、

根がしっかりと付いた浮草を浮かべます。

水草の根には微生物がつきやすく、とくに浮草の根にワムシ類も居つきやすいので、初期給餌が失敗したときの保険として役に立つと考えています。

ただ、実際に行ってみての効果は、比較対象がないので不明ですね。

ワムシなどの後生動物についてはこちら

仔魚の孵化直後の行動は、ネグロと同じで、生まれた場所周辺からほとんど動きませんでした。

卵塊で産むようなので、兄弟たちと寄り添って葉の裏についていることがほとんどでしたね。

そこから流されたり、驚いた拍子に移動した個体が水槽壁面についているので慎重に採取しましょう。

捕り方は今も悩んでいるのですが、網で水とともにすくって、小さい容器で水ごと採取するのが怪我は少ないのではないかと検討しています。

スポイトだと水流で怪我をすることがあるので、注意した方がいいですね。

これは助言になるのですが、

採取した個体は初期の飼育槽を分散しておくといいと思います。

私はサテライトで何度も失敗しているので、他人に勧められませんが…

サテライトでの稚魚管理が得意という人はやってみてもいいかもしれません。

本来はサテライトがいいのでしょうが、私がダメダメで、何度やっても亡くなってしまいますので、ここでは話すことが少ないです。

もし、サテライト管理が可能であれば、2、3週間目以降もそこで管理すればいいだけのお話になりますね

ヨークサックがある状態は、記録上1日から2日かからないくらいのようです。

思ったよりも短いので、孵化しそうだと感じたらブラインシュリンプを沸かし始めた方がいいでしょう。

最初の給餌は様子を見ながら、ヨークサックが無くなった個体が出てから目安としていました。

ヨークサック状態の経過はこちら

私が使用していた商品は、ベトナム産のブラインシュリンプでした。

産地によってはサイズが異なるので、なるべく小さな初期餌料を検討していきたいと思いますね。

仔稚魚が壁面を這うように動くので、ゾウリムシも候補にあげられそうでしょう。

サイズ感であれば、ブラインシュリンプよりも初期餌料という面では優れています。

ただ、仔稚魚はアンモニアを嫌います。水質に影響を与えそうな餌の使用は慎重になった方がいいですね

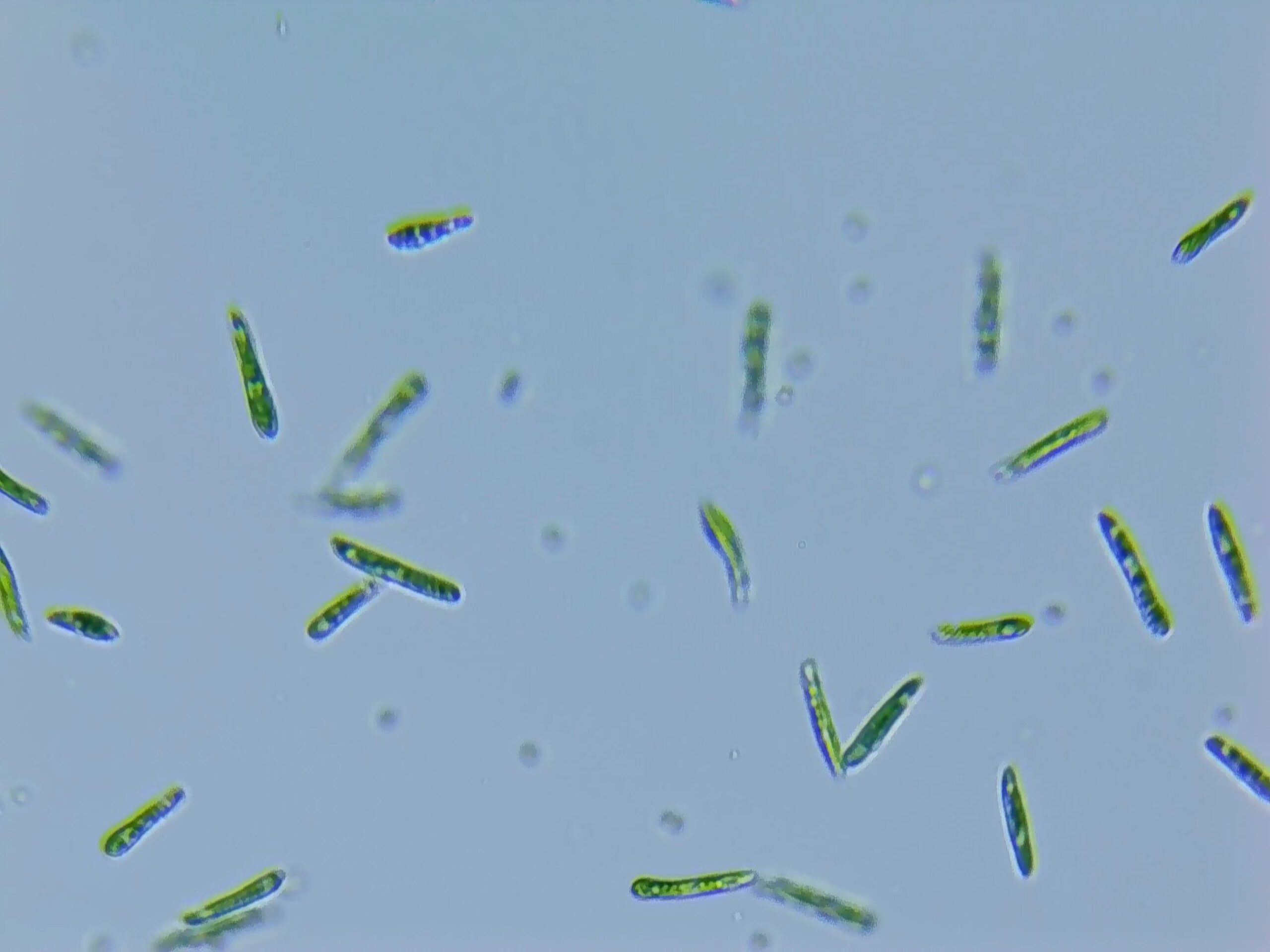

私も検証する余裕があるならば、ミドリムシやクロレラを餌として使いたいです。

というか、ミドリムシで初期餌料リベンジがしたいです。

沢山のミドリムシ

話を戻して、ネット情報として「ブラインシュリンプを与える」というものは適当であると言えますね。

一方で、一度失敗した身としては、初期の餌付け難易度は高そうですね。

少なくとも、孵化したてのブラインシュリンプが最適ですね。

今回、何故容器に計量カップを選択したかが、この初期餌料の餌付けに大きく関わっています。

ある程度の水量の確保と、餌との遭遇を考えるとこのくらいの量が有効であると考えたからです。

問題点としては、水質の悪化のしやすさと水温管理が難しい点ですね。

今回は我が家で、20℃以上での室温管理ができていた期間だったので、温度が上下することはありませんでしたが、現在の季節ではもう難しいですね(執筆現在は11月)

この温度という点をこの記事であまり考慮しないものにしているのにも理由がしっかりとあり、それが繁殖シーズンの考察です。

私は、オトシンクルスの繁殖行動のスイッチとなる大きな要因を季節的な変化と考えており、主に日本であれば梅雨前線や秋雨前線ができ始める期間であると考察しています。

実際に、今年の繁殖はそれを上手く狙えていたので繁殖成功に繋がりました。

そこを考えると、ヒーター管理をしない期間に卵と仔魚の期間を終えられると考えているからですね。

もし、それ以外のシーズンで孵化してしまった場合は、しっかりと加温して、この点を補う必要がありますね。

他にも、仔稚魚管理の問題点である水質の悪化対策ですが…

今回の失敗の原因の一つが、

水質悪化対策を行ったため起こってしまいました…

私は毎日、親魚水槽の水を使って1/3量の水替えをしていましたが、どうやら仔稚魚期間の初期は高頻度の水替えはよくありませんでした…

※今回の場合、1日1回の水替えが高頻度になります。

他に対策していたやり方として、

「餌を絞ることと、給餌頻度を上げること」

これについては有効だったと考えます。

具体的には、稚魚3匹あたり小さなスポイトで1滴分のブラインシュリンプを1日2回(朝・夕)与えるというやり方です。

イメージとして、ブラインシュリンプ10~20匹程度を入れるような感じですね。

※あくまでもイメージです。

大量に与えて回収するというやり方では、残ったブラインシュリンプによる水質汚染や水替え頻度が増えてしまうということが問題でした。

このやりかたでは比較的残ったブラインシュリンプが生じにくく、容積を限定することによって遭遇率を高めています。

浮草を使用しているのも、水草だと視認性が悪くなることから、浮草を選択していますね

実際にこのやり方でやってみて、最初期はともかく、数日後には残餌は生じにくくなりましたね

あとは、稚魚の食いつきを見ながら量を調節していきます。

ただ、実際に行っていた出来事を交えて書いているので、

もし、これと同じように行った人はすぐに気づくことがあります。

ブラインシュリンプが全然減らないと…

1回に使用するブラインシュリンプ量は非常に少ないので、かなり余りますね。

私は500ml程度のボトル3つでローテーションしていたので、なかなか非効率な給餌だったと思います…

だからこそ、培養が簡単な微生物初期餌料や人工飼料を使っていきたいんですよね。

もちろん、余ったブラインシュリンプは他の魚たちのおやつにしていました。

オトシンクルスの成魚も食べることは食べますので、試しに与えてみたらいかがでしょうかね。

この仔魚から稚魚までの期間が最も死亡個体数が多かったです。

餌を上手に食べれなくて餓死する個体や、食べているのに突然亡くなる個体が出てきました。

これを乗り切れば、そこまで注意することも減るのですが、孵化から2週間くらいまでは安心できませんでした。

管理上のお話をすると、底面は常に綺麗にしていました。

これは、前回失敗したときの反省点から考えたものです。

成魚もそうなのですが、オトシンクルスは底の汚れを嫌います。

比喩ではなくて、本当に汚い環境は嫌いますね。

仔稚魚も同じようで、底が汚れていると壁面に行くようになりますね。

あと、底の汚れに絡まって亡くなっていた個体も前回いたので、餌食いにも影響することを考えてスポイトを使って綺麗にしておきましょう。

容器内には勝手に入り込んだモノアラガイの稚貝がいました。

ブラインシュリンプを餌としていたので、通称、南米プラナリアと呼ばれるウズムシがブラインシュリンプの死骸か何かを食べて色づいていましたね。

これらの生物たちも多少は残餌の処理に役立ったかもしれませんが、容量が少ないので、あえて貝などの生物を入れる気にはなりませんでした。

今回入ってしまったのは偶然ですね。

長く書いてしまいましたが

少しまとめると管理はシンプルで…

- 1日2回の給餌

- 底面の簡単な掃除

- 週に1回の1/3の水替え

これだけになります。

その前の時点では、孵化を待って、浮草浮かべて、ヨークサックが無くなるのを待っているだけです…

行動としては、ブラインシュリンプをわかすくらいしかしてませんね。

是非とも読み返して頂きたいです(笑)

大事なのは手をあまり加えないこと!

と、都合よく解釈してくれるとありがたいです

話を戻して

上記したことではありますが、元々夜の給餌後に1/3量の水替えをしていました。

この水替えが失敗した原因のようでしたので、週に1回くらいの頻度に下げても問題なさそうでした。

厳密には容器の汚れ方が酷くなりやすければ、週に1回といわず、頻度をもう少しあげてもいいとは思います。

あとは、この時期はそこまで水が蒸発するわけでもありませんでしたが、蒸発した分だけ水の補充はしてもいいかもしれませんね。

これを2週間以上続けていると、結構大きくなってきます。

それに合わせて給餌量は増やしていきましょう。

1週間を超えた辺りで、ブラインシュリンプも孵化直後でなくても大丈夫だと思います。

ただ、何故か我が家のサテライトでは底の環境が悪くなっていくようで難しかったですね。

何度も書きますが、私がサテライトで上手くいっていないので、できないことは推奨もできませんね…

稚魚育成

ここら辺は現在進行形です。

ただ、ここまでくると成魚と遜色ない環境で管理できますね。

最初の関門として、

新しい水槽への導入という大きなイベントがあります。

これについては、個体数が10匹以上なら10Lくらいの水槽でいいと思いますね。

それより少なければ、7Lくらいの小型水槽でしょうか。

水槽容積で表現しましたが、大事なのは稚魚が接する面積の広さになります。

広すぎても餌が見つかりにくいので注意が必要ですね。

こんなことを書くのはツッコまれそうですが…

とりあえずは、加温(26℃程度)とスポンジフィルターのろ過ができれば十分です。

ここで加温を条件に入れているのには理由が次の3つがあります。

- 水温の安定化

- 高水温下での飼育

- 季節的な影響

「水温の安定化」はともかく、「高水温下での飼育」は、高水温下では代謝が上がって成長が早くなります。

個人的には、ゆっくりと飼育していたいのですが、できるだけ落ちやすい期間をのんびり飼育するのは恐ろしいので、少し急ぎたかったりしますね。

「季節的な影響」は、秋雨前線辺りで孵化した個体に関しては、そのまま冬の時期に突入していくためです。

成魚であっても調子を崩しやすい期間なので、できるだけ安定した環境を乗り切りたいと考えたからです。

スポンジフィルターを選定した理由は、微生物が良く居つくためです。

それ以外にも、水流が速すぎないことや、フィルターに稚魚を巻き込む心配がないということも理由として大きいですね。

YouTubeであげている微生物の多くはスポンジフィルターからのものになります

ちなみに、ベアタンクにしているのは管理面での理由が強く、掃除のしやすさや給餌中の餌を見つけやすい状態を作りたいからですね。

話を戻して、稚魚の導入についてですが、

安定した導入のために、できるだけ水質の差をなくしていきたいです。

稚魚が大きくなってきて、体力が十分ある状態になったら、飼育水で連日水替えをしていきます。

新規の稚魚水槽はヒーターが十分沈み、スポンジフィルターの排出口が顔を出さない程度に沈めたいので、そのくらいの飼育水を他の安定した水槽から移しておきましょう。

新規水槽を立ち上げ後は、稚魚のいる容器(計量カップ)に、新規水槽の水を使って水換えをします。

量は1/3量を目安に替えていき、同じ水を稚魚水槽に用いて、3日間かけて導入の準備をしていきます。

※3日は目安。私はこの程度の期間を設けました。

その間に稚魚水槽を事前運転しておきます。

3日経過後、同じ水に慣らした状態の稚魚の入った容器を2時間浮かべます(温度合わせ)

この時に水量が足りず容器が倒れてしまうようであれば、少しずつ水槽の水を入れて浮かべられるようにします。

事前に水量を調節するようにしておくといいでしょう

2時間経過後、そのまま少しずつ水槽の水を入れて完全に沈めます。

その後は、自ら水槽内に出ていくのを待ちましょう。出ていったら入れ物を回収します。

容器を回収後は、浮草を沢山浮かべておきます。

この浮草の役割は、微生物のゆりかごになる以外にも、ライトを使っている水槽であれば、水底への光を遮ることでコケが生えにくくするためです。

あとは、水の浄化を期待したいですね。

他でも話していたりしますが、適切にオトシンクルス飼育をする上でコケは邪魔です。

極力コケができないような水質や環境を目指していきたいですね。

コケについては、過去に餓死対策で書いていますが、私の考えるオトシンクルスの適切な飼育下では餌付けが前提で餓死することは想定していないため、今回はこのように書いています。

これで導入については終わりです。

あとは、毎日2回のブラインシュリンプと、週に1回の1/3量の水替えをするだけです。

餌がブラインシュリンプなので残餌は少ないのですが、少しずつそこにフンなどが溜まっていくので、綺麗にしていきます。

私は、オトシンクルスの稚魚が2匹しか生き残らなかったので、ピグミーの稚魚十数匹程度とともに育成しています。

成魚と同じく、コリドラスピグミーとは相性がよく、一緒に過ごしているのをみますね。

ここからは特筆すべき話がなく…

水替えに気を付けるとか、小さいオトシンクルスは変化に弱いとか、成魚でも同じようなことを言っているのと変わらないので、注意点は成魚のお話を参考にしてみてください。

十分成長したら、成魚と同じ環境においていいでしょう。

事前に人工飼料に慣らしてから移してみてください。

その時は、是非とも餌付け動画や記事を参考にしていただければと思いますね!

最後に

以上で、仔稚魚の育成に関するお話は終わりです。

まだまだ粗削りな部分はありますが、ネット上で出回っているオトシンクルスの稚魚育成方法よりはだいぶ詳細にかけたのではないでしょうか!

とくに給餌が非常に難しいと感じるので、ただ「ブラインシュリンプを与える」だけでは解決できない問題がありますね。

他にも、安易に魚病薬を使って卵の防腐処理をするのも、その後の仔稚魚管理の展開の足枷になってしまう情報といえるかもしれませんえ。

これを読んでもらって、1つ申し訳ないお話があります。

それがサテライトですね。

私自身、サテライトで上手に管理できていればここまで長文にならなかったと思います。

サテライトを使わない方法として、一考いただく記事だったということにはできませんかね…💦

ちなみに、計量カップを使ったこのやり方は、コリドラスピグミーで最も安定して個体数を残せたやり方でした。

ただ、ピグミーでは気にならなかった水替えの頻度も、オトシンクルスの稚魚には難しいやり方だったと知りましたね…

次があればもっと技術を磨きます💦

改めて、仔稚魚管理方法でここまで長文でやり方を解説しているサイトも珍しいと思います。

もし、このやり方を気に入ってくれたり、面白いと思っていただいたり、上手くいったよー!ということであれば、サイトリンクを使ってSNSで是非とも宣伝頂きたいです!

YouTubeもそうですが、気軽にお声がけして頂いても嬉しく思う者なので、軽い気持ちでコメントくださいな!

ひとまず、ここら辺でオトシンクルスの繁殖情報に1つの区切りになったのではないでしょうかね。

参考になったら大変非常に嬉しく思う、あんきもさんでした。

今回は

ここまで

コメント